Collage de planos de Psicosis de Alfred Hitchcock

Por Sergio Sanchis-Pérez

Es extremadamente difícil llevar a cabo un crimen. A pesar de que grandes asesinos de la historia del cine como el siniestro Michael Myers (saga Halloween, 1978-actualidad), amado por los grandes adeptos del slasher film, o el joven magnate neoyorquino, proyectado de manera peculiar, ostentosa y grotesca como mínimo por la cineasta Mary Harron en su filme: American Psycho (2000), Patrick Bateman (Christian Bale), hagan del crimen un acto que nada por los mares de la banalidad y de la cotidianidad menos seductora. El crimen, en suma, es para ellos el pan de cada día, algo que reside en su maquiavélica psique, consiguiendo actuar de forma meramente sistemática a la hora de ejecutarlo. Tomemos a modo de paradigma al citado Patrick Bateman, quien recorre las oscuras calles de la ciudad que nunca duerme liquidando brutalmente a mendigos, prostitutas u otras minorías rabiosamente, sin cuidado ni meticulosidad alguna, obviando que vive en la metrópoli que John Carpenter, allá por los albores de los ochenta, proyectó como una cárcel de máxima seguridad en: 1997: Rescate en Nueva York (Escape from New York, 1981). Ante estos presupuestos, observamos como el Séptimo arte puede llegar a tratar el crimen como una acción caracterizada por ese pasotismo llevado casi a su cenit, como es el caso de Bateman que, por sus hazañas descuidadas acabará capturado por un sagaz Willem Dafoe. No obstante, el cine se caracteriza por su forma poliédrica y moldeable, albergando en su interior una miríada de géneros que nos hipnotizan y nos punzan, una enorme cantidad de figuras, escenarios y, desde luego, delitos que no dejan indiferente a ningún ser vivo.

Ahora bien, el arte cinematográfico puede convertirse en el único medio que puede exponer las acciones más degradantes del ser humano, tales como los homicidios, y acabar mostrándolos de la manera más hermosa y estética, haciendo que los ensalcemos y los elogiemos olvidando que, en el fondo, son conductas aberrantes pero que, de cierta forma, despiertan en nuestro subconsciente una suerte de agrado que nos hace venerarlos a través de esas veinticuatro realidades por segundo. Procuraremos pues, embarcarnos en obras de grandes cineastas que presenten este tipo de “estética del crimen”, viendo cómo generan este peculiar sentido estético y cómo se pueden incluso asemejar a grandes obras de diferente índole de la Historia del Arte, brindándonos, a su vez, entre una larga escala de grises, una caterva de lecturas haciendo que todas ellas giran alrededor de la misma temática. Obviamente, hablar del asesinato desde la perspectiva esteticista en el audiovisual es una tarea que se puede hacer ardua y tumultuosa cuanto menos, puesto que es imposible abordar la temática sin que se haga desde un prisma, en el fondo, ligeramente subjetivista. Así, es complejo llegar a explorar todas las películas que conjuguen con este tema que le propongo al lector, puesto que estas pueden ser incontables, sin embargo, trazaremos una línea para poder comprender qué le lleva al cineasta a armar un film en el que el asesinato llegue a convertirse en una obra de arte que nos perturbe, asuste y nos deje, en definitiva, prendados. Pivotaremos en torno a de una serie de largometrajes seleccionados que nos servirán a modo de faro guía para dar rienda suelta a esta reflexión.

Primeras aproximaciones: la maestría del crimen como un arte refinado e inaccesible

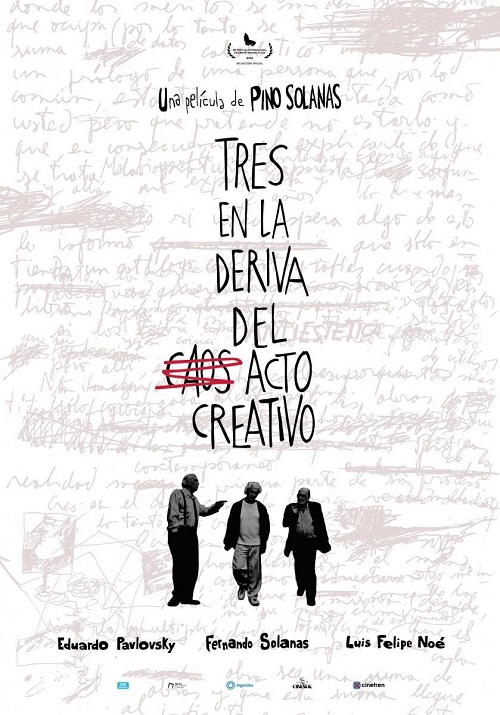

Alfred Hitchcock es probablemente uno de los primeros cineastas en ligar el crimen con conceptos procedentes del ámbito de la estética. En uno de sus filmes más reconocidos por los cinéfilos y la crítica, ya no solo por presentar una trama en la que el espectador se sumerge en ese halo de suspense tan sintomático a los proyectos del genuino cineasta británico, sino también por crear el primer largometraje filmado íntegramente –a pesar de que a posteriori se hayan destapado algunas trampas efectuadas por el maestro del suspense– en un plano secuencia de la friolera de ochenta minutos. Hablamos aquí de La soga (Rope, 1948), un entrañable thriller rodado en los años de la posguerra en el que se nos presenta una trama simple pero que rebosa de una inteligencia ciclópea. Dos compañeros cometen un crimen en un apartamento donde, subsiguientemente, se llevará a cabo una reunión entre amigos e intelectuales. A lo largo del filme, el espectador se coloca tenso sobre el sillón, pues es el único, junto a los dos asesinos, en conocer qué se esconde bajo el cofre donde se halla el cuerpo del joven universitario asesinado, mientras todos los demás, todos los invitados, lo ignoran profundamente.

No ha de sorprendernos en absoluto el desenlace, pues, finalmente, el dúo criminal es desenmascarado por la fuerza intelectual del personaje encarnado por James Stewart, una fuerza intelectual superpuesta a la falta de intelecto y a la fuerza bruta de los dos jóvenes criminales –a pesar de que estos mismos se endiosen y se vean como el modelo de intelecto más absoluto- que, para nuestra sorpresa, fueron sus pupilos en el pasado. Lo que suscita interés en nosotros y que, en definitiva, responde a nuestro primer eje de reflexión es el argumento que dan los homicidas para, de cierta forma, avalar la honradez, virtud y erudición que reside en su acto.

“El crimen es un arte refinado únicamente destinado a ser comprendido por seres superiores.”

(La soga, minuto 36:05)

Esta corta oración pronunciada por uno de los frívolos personajes que presenta Hitchcock en la ópera prima del plano secuencia, dilucida de manera fidedigna la primera premisa a la que atenderemos. Para empezar, no debemos dejarnos en el tintero que esta réplica iría acompañada de un: “sólo pueden cometer un buen crimen aquellos pocos privilegiados, dotados de un valor intelectual que es inasequible por los demás”. No podemos siquiera llegar a imaginarnos la de ríos de tinta que haría correr esta proposición, la cual no dota en absoluto de un ápice de discreción, en las salas de cine de por aquel entonces, frase que remite, de forma casi directa, a la teoría del superhombre elaborada por el prolífico pensador alemán Friedrich Nietzsche, presunción que era, para más inri, abrazada por uno de los dictadores más mortíferos y despiadados de la Historia, Adolf Hitler. No obstante, cuando el nombre del fascista es nombrado por uno de los personajes, el homicida, interpretado por John Dall, contesta firmemente que aquellos quienes aniquilaron en nombre del régimen y del Reich son seres que él mismo asesinaría ya que, en definitiva, son seres estultos, pusilánimes y cuya razón se halla ahogada en somníferos. Este argumento exteriorizado por el personaje interpretado por Dall, lo podemos hilar sutilmente con lo que bien demostrará la pensadora Hannah Arendt en su ingeniosísima teoría que bautizará como: la banalidad del mal, donde la autora castiga al ser –refiriéndose especialmente al juicio de Eichmann, condenado por su crimen contra la humanidad en el año 1691- que actúa siguiendo normas consideradas banales que, en el fondo, rebosan de una demencia digna de condenar.

De tal modo, aquí se subvierten por completo las premisas establecidas sobre el asesinato, visto, por grandes pensadoras como Arendt como un acto donde la razón sumergida en absenta y esta, por ende, asfixiada y dormida, dando paso aquí a concebir el crimen y los actos tan sumamente salvajes que le rodean como el mero hecho de la premeditación –aspecto sobre el que redundaremos a posteriori– como una obra artística y, por ende, como un resultado lleno de inteligencia. Enaltecer el crimen es netamente imposible de hacer en la vida real, en cambio, todo se hace posible mediante el séptimo arte, haciendo que, incluso, el espectador llegue a empatizar con el criminal, como puede ser el caso que nos es presentado aquí. Hitchcock consigue, en su emblemática creación, embellecerlo mediante el logos y la retórica, es decir, el arte de la palabra, el cual es más que dominado por el líder del dúo criminal (John Dall), y mediante una atmósfera elegante y refinada que es, en definitiva, como busca ser visto el asesinato.

Así pues, al hilo de esto, constatamos hasta qué punto el criminal puede convertirse en un artista y, por consiguiente, el difunto en la incipiente obra de arte. Adicionalmente, podemos llegar a deliberar como el filme contribuye a elogiarlo mediante diferentes recursos. Uno de ellos es que incluso se juguetea con el acto criminal, pues a lo largo de la película pequeños detalles tratan de hacer de la obra de los criminales, es decir, el asesinato, algo público que acabe por ser admirado por todos los invitados de la pequeña reunión intelectual. Los asesinos buscan una suerte de reconocimiento por parte de la población perteneciente al eslabón más bajo, siendo, según ellos, aquellos seres incapaces de empatizar y de defender el acto parricida. Un ejemplo de este anhelo por la publicación de su crimen es que la pareja de homicidas decide poner la mesa sobre esa especie de cofre rectangular en el cual se encuentra el cuerpo del joven ahorcado, haciendo, así pues, que los invitados coman inconscientemente sobre el lecho de muerte, acto que demostraría esa Virtus de la cual están dotados los criminales. Llegados a este punto, vemos como aquí hablamos de exhibición, de una muestra pública y, por tanto, se busca hacer del cadáver un lienzo que pueda ser visto por todos los invitados, como si este se emplazase en una exposición.

A lo largo de su carrera como cineasta, Alfred Hitchcock, si bien ha destacado por su carisma y por su peculiar temperamento, es también por la presentación de crímenes en la gran pantalla que resaltan por estar tan sumamente bien trazados, crímenes que rozarían casi lo que podríamos denominar esa proporción áurea tan anhelada por los pensadores de la Antigüedad, tratando de instaurar, mediante la realización de sus películas, un canon el cual ha de seguir el buen criminal. Ilustración de ello es la importancia que se le brinda a la escala de planos en la escena 78/52 del filme Psicosis (Psycho, 1960), esa secuencia tan conocida de la historia del cine, donde vemos esa cortina rasgada, ese crimen tan erótico y bestial, haciendo que cada nota de la banda sonora que le da sonido a la escena, compuesta por Bernard Herrmann, se agolpe en nuestra mente de forma sistemática en cuanto admiramos los fotogramas que presentan la terrible fortuna de Marion Crane (Janet Leigh). Así pues, conversamos aquí con el primer genio en concebir o darle ese peso de obra de arte al asesinato, visto como una barbarie por muchos, pero, por muchos otros, como un acto estremecedor que está provisto de esa fuerza creativa, de ese ímpetu artístico únicamente admirado mediante la mirilla del cine. Alfred Hitchcock, como ha sido precisado, cuida meticulosamente, como un aplicado y afanoso artista, cada uno de sus crímenes. Esto consigue proyectarlo bonitamente, casi de manera celestial mediante ese juego de planos, el uso de colores vibrantes y ampulosos, como puede ser el caso de su filme Frenesí (Frenzy, 1972), o incluso, como ha sido desglosado tomando como paradigma uno de sus filmes más aplaudidos, La soga (1948), mediante el arte de la oratoria, pues los jóvenes delincuentes defienden su terrible acción llegando a elogiarla y venerándola de forma casi absurda pero argumentada. Sin embargo, conforme corren los años, y, simultáneamente, evolucionan los gustos, proliferan nuevos géneros y subgéneros, o incluso llega a nacer la industria cinematográfica en otras culturas: ¿cómo se interioriza o, más bien, cómo se relee esta idea la cual podemos decir que conoce su génesis de la mano del maestro del suspense por antonomasia?

La actriz Eva Axén en Suspiria (1977)

El giallo: o cuando el crimen se convierte en una explosión de color

Sin lugar a duda, el auge del Technicolor, los avances tecnológicos de distinta índole, entre otras novedades de carácter técnico se vieron plasmadas en las creaciones procedentes de la industria cinematográfica al correr de los años. Decimos auge del Technicolor debido a que este proceso de creación de cine en color nació a finales de la Primera Guerra Mundial, no obstante, no todos los cineastas hacían uso de este pasmoso recurso. A finales de la década de los sesenta el uso del color se consolidó de una forma palpable ya que, ciertamente, se relegó, prácticamente, a un segundo plano el recurso del blanco y negro, a pesar de que no haya sido enterrado, pues cabe advertir que grandes cineastas como Woody Allen, o Sam Levinson en su reciente obra Malcolm & Marie (2021) siguen recurriendo, de una forma lírica, tal vez, al usual por tantos en otros tiempos y empleado más por obligación que por lirismo, blanco y negro. El color, en definitiva, permitió a los cineastas más excéntricos jugar, explorar y manejarlo al gusto personal de cada uno. El cine de terror, por consiguiente, se vería ahora más descarnado gracias al meticuloso uso de este recurso, suscitando, cada vez más una inhumana agonía entre los espectadores pero, por otro lado, contribuiría a mejorar los crímenes haciéndolos, desde el punto de vista artístico, mucho más espléndidos.

Viajando desde los estudios de Hollywood hacia el corazón de los bosques alemanes, donde un ya archiconocido Dario Argento, uno de los exponentes del cine giallo, filmó su obra más representativa: Suspiria, en el año 1977, es donde veríamos ese avance de carácter estético-artístico en las escenas más excéntricas y violentas de esa congregación de fotografías que compone cada film. Misterio, sensualidad, erotismo, violencia extrema, sangre, vísceras, colores estridentes, heavy metal, son ese conjunto de palabras que podrían ocuparse de dar a luz a la creación del campo semántico del concepto de cine giallo, un género de terror italiano que nace en torno a los inicios de la década de 1920. El concepto de giallo, que quiere decir amarillo en italiano, proviene de la literatura, y se bautiza de esta forma, este nuevo y efervescente género cinematográfico, por el color de las portadas de las novelas que narraban crímenes, asesinatos, entre otras historias que destacan por dilucidar perfectamente los confines más tenebrosos de la psique humana. Dario Argento se posiciona, podríamos decir que junto a Mario Bava, como el líder, o al menos cineasta más paradigmático en llevar a cabo películas en estar dotadas de las peculiares y altisonantes características citadas líneas atrás. Su film, Suspiria, sobre el cual deslizaremos nuestra mirada más pormenorizadamente para aterrizar sobre nuestro segundo eje de reflexión, es considerado, probablemente, como la producción que hace llegar a este género, tan sumamente enigmático, a su punto más álgido.

En Suspiria, Dario Argento narra como el enriquecedor futuro de una joven americana se ve envuelto en una espiral de atroces vicisitudes cuando en la academia de baile alemana en la que es becada comienzan a morir brutalmente, una tras otra, todas sus compañeras. Poco a poco, Suzy Bannion, la heroína del largometraje interpretada por Jessica Harper, quien luego realizará un cameo en el desastroso –citando las palabras del propio Argento– remake de Luca Guadagnino, descubre que las autoras de todos esos fenómenos paranormales que van desenvolviéndose son las propias maestras de la escuela, quienes componen un rimbombante aquelarre de brujas en los subsuelos de la institución.

El espectador, aterrado y envuelto por la atmósfera ultraviolenta que es confeccionada por el cineasta y su equipo, observa las diferentes acciones que van desarrollándose desde el punto de mira del asesino, un recurso apasionante cuanto menos que hace que empaticemos y apreciemos en primera persona su acto, haciéndonos cómplices y partícipes de su obra de arte. El asesino, realmente, queda completamente desmaterializado y, por tanto, podemos preguntarnos hasta qué punto el propio espectador se puede incluso convertir en el propio criminal. No obstante, y volviendo a nuestra casilla de salida, es importante detenernos y admirar los recursos estilísticos manejados por Dario Argento en su largometraje, especialmente aquellos que explota a la hora de presentarle a su espectador escenas de homicidio, que son, en suma, recursos que contribuyen a darle a la escena del crimen ese peso de obra o plasmación de carácter artístico.

Apreciando el fotograma de nuestra izquierda observamos como la víctima, capturada en un excelentísimo contrapicado no del todo llevado a su paroxismo, parece llegar a fusionarse con el espeluznante inmueble que nos adentra en un universo de color sanguina. Todo se funde en ese eléctrico rojo, las formas geométricas dispuestas en friso que presentan los diferentes pisos de la edificación, las arquitecturas fingidas dispuestas verticalmente (columnas, pilastras, etcétera) también brillan sobre ese color rojizo, e incluso las paredes, que son la tónica que encierra al espectador en una obra monocromática que queda aún más acentuada, mediante la presencia de la víctima que desprende sangre a borbotones colgada del techo, como si esta formase parte de la arquitectura. Argento consigue que el aporte estético en el crimen evolucione, haciendo que la joven víctima caiga, quedando sostenida por la dolorosa cuerda, desde la solución de vidriera con la que se cubre el inmueble (fotograma de la derecha). Por tanto, aquí vemos, en esta sobresaliente escena que abre de forma in medias res el film, como las propias plasmaciones artísticas que consideraríamos “convencionales” ayudan a llevar a cabo el crimen y, por consiguiente, se engendra –gracias también a la ayuda del tan avanzado Technicolor del que hablábamos en nuestro párrafo introductorio a esta segunda parte– esa brillante estética. Dario Argento consigue que la muerte esté dotada de una exorbitante armonía que llega incluso a seguir unos cánones estéticos. Cánones que a ojos de los criminales que presenta Hitchcock en La soga, serían la mayor y más inteligente plasmación artística que puede ser atisbada por el ojo humano. El cine hace de este acto tan sumamente asqueroso algo hermoso, luminoso y eclipsante, dejándonos, esta clase de fotogramas, prendados y atados a ellos, al igual que una obra de arte y la experiencia estética que podemos entresacar de ella.

No es mera casualidad que abriésemos el telón de este nuevo apartado reflexionando en torno al concepto del color en el cine. Como bien nos lo demuestran los fotogramas escogidos para defender nuestra propuesta, vemos como los eclipsantes tonos de lo que hace uso el añorado Argento son, en definitiva, actores protagonistas para la confección de la obra de arte final, del crimen perfecto. Para más enjundia, podemos preguntarnos: ¿Acaso no es el color el actor principal de las obras del artista, pues, sin él, probablemente quedaría únicamente un lienzo o una tabla en blanco?

Siguiendo por esta misma línea, Argento nos presenta en Suspiria a una jovencísima Stefania Cassani, actriz que ha sido nominada a dos premios David de Donatello –la versión italiana de los Oscars- interpretando a Sara, cómplice de Jessica Harper, la heroína del filme, quienes tratan de desenmascarar al grupúsculo de brujas milenarias que se esconden en los subsuelos de la academia de baile en la que viven. En cambio, el sino de Sara será mucho menos tentador que el de su compañera, pues esta acaba ahogada en la trampa que es tendida por las brujas. Algo que especialmente nos puede llamar la atención de la presentación de la muerte de la joven bailarina es que Argento vuelve a hacer uso del recurso del asesino desmaterializado, típico del giallo, haciendo que el espectador se convierta en el propio criminal. Además, el cineasta vuelve a meternos en una fría ducha artística, jugando con el color y con esa luz ultra luminiscente neón de un tono azulado, que nos deslumbra, haciendo que finalmente apenas veamos la escena del crimen, puesto que solo oímos gritos de sufrimiento fusionados con el sonido de guitarra eléctrica de Goblin, el grupo de rock italiano capitaneado por el mismísimo Argento que se ocupa de componer de la banda sonora de la película. Todo ello fusionado con los latidos de nuestro corazón, pues el espectador se halla ahogado en un pseudo Síndrome de Stendhal pervertido, haciendo que nuestras pulsaciones se aceleren. Nos emplazamos pues, si vemos todo lo que genera esta escena en el espectador, ante una posible obra de arte, pues esta queda presentada como tal, de eso no cabe la menor duda, haciendo que el espectador la admire como la veneraría un viandante en un museo, con miedo pero, al mismo tiempo, con ese ansia por dominarla y relacionarse con ella.

Ante los horizontes que nos amparan, debemos poner de manifiesto el contexto histórico-artístico en el cual Dario Argento llevó a cabo su producción. Nos encontramos en el pleno auge de las Segundas Vanguardias artísticas, las cuales conocen su advenimiento en el momento en el que empezaron a esbozar los primeros trazos del expresionismo abstracto, movimiento capitaneado por artistas de gran renombre como Jackson Pollock, su mujer, Lee Krasner, o Franz Kline entrada la década de 1950. Podemos estar casi convencidos de que nuestro cineasta italiano pudo haber visitado exposiciones con obras que presenten este nuevo lenguaje artístico, especialmente si observamos que una de las tendencias artísticas que más en boga estaba poniéndose en torno a esas fechas era el minimal-art o minimalismo, movimiento que no necesita más presentación ya que su propio nombre nos indica su naturaleza. La obra de Dario Argento sumerge a su espectador de una forma tan sumamente poética en una exposición al puro estilo de las obras minimalistas, de ese minimalismo a la maniera de Dan Flavin o James Turrell, donde el rugido y la vibración del color es el máximo protagonista. El crimen se fusiona con él, creando, finalmente, una obra de arte total que consigue sobrepasarnos. Por tanto, aquí apreciamos como el crimen vuelve, otra vez, a convertirse en una obra de arte autónoma que nos deja fuera de serie. La luz y el color, ese recurso que, en definitiva, hace tanto del crimen como de la obra de arte una odisea mágica sin parangón alguno.

En nuestra contemporaneidad, el recurso de las luces empleadas en abundancia y el uso del color estridente siguen siendo atisbados por el espectador, a quien le dejan en la embriaguez más absoluta sobre el sillón, al igual que una obra de arte cuando nos supera. A su vez, estos recursos pueden acabar convirtiéndose en la seña personal de grandes cineastas como Gaspar Noé, inspirado en ciertas ocasiones, como él mismo advirtió en una entrevista, por Dario Argento a la hora de configurar sus filmes. Especial mención es la que debemos hacer a su último film, Lux Aeterna (2019), el cual parece, en primera instancia relatar de manera bastante angustiosa y exasperante las vivencias de un equipo de dirección durante un rodaje, mostrándonos los órganos del cine a través del cine –a lo que llamaríamos Metacine- pero que, si no estuviera filmada en ese formato tan bizarro como es el Split-screen o pantalla partida, el cual solo pueden emplear cineastas como Gaspar Noé o Darren Aronofsky de una forma atinada, bien podría suponer, el film, un reportaje sobre el funcionamiento de un set al borde de un ataque de nervios antes de dar comienzo al rodaje de una superproducción. Una superproducción, en este caso, dirigida por una estrepitosa Béatrice Dalle, y protagonizada por Charlotte Gainsbourg, Abbey Lee Kershaw y Mica Argañaraz, por no olvidarnos de citar a otros actores y actrices recurrentes en las películas de Gaspar Noé como Karl Glusman, Félix Maritaud o Claude Majan Maull.

Son las últimas escenas del film las que nos dejan boquiabiertos, puesto que el espectador desconoce si está desarrollándose ante sus ojos un crimen real, un crimen falso o una mera prueba de grabación. Sea lo que fuere, esta escena de clausura, la cual nos deja con un desenlace a libre interpretación, nos ahoga en una mar de luz y de sonido, siendo, finalmente, ese brillo tan sumamente eclipsante quien domina toda la pantalla. Ante estos presupuestos, vemos como aquí se vuelve a destapar como, en ese lienzo en movimiento que supone el cine, prevalece ante todo el objetivo de mostrar el acto macabro de la manera más hermosa que se pueda hacer, teletransportándonos, como ha sido citado anteriormente, a una exposición o una galería de arte. Cada fotograma se convierte en una obra de arte más violenta y ajena a la otra y, en definitiva, hablaríamos aquí de muertes bellas que nos elevan y superan.

Llegados a este punto, vemos como el color, la luz, el sonido, la manera en la que se lleva a cabo la grabación del largometraje o incluso el guión, son utensilios similares a los pinceles, las brochas, los pigmentos, o incluso el propio soporte -los que utilizaría un pintor– y, con ellos, puede modelar de forma estética las atrocidades más perversas. Como bien hemos avanzado discretamente en los párrafos anteriores, conducir un crimen por las carreteras de la estética es la tónica que vislumbrar hasta qué punto el cine se puede permitir licencias de esta índole, consiguiendo despertar los pensamientos más lúgubres y tétricos que duermen sobre la mente de cada espectador, que se deleita y emociona con el espectáculo visual que se desenvuelve ante sus ojos.

Fotograma del filme La semilla del diablo (Roman Polanski, 1968)

El proceso del crimen como parte de la obra de arte con fundamento estético

Ahora bien, para conseguir una experiencia estética de mayor calado, esta, en la mayoría de las ocasiones, no ha de regirse por algoritmos guiados por la contingencia o la desnudez del azar: toda obra estética ha de recorrer un camino, configurarse de forma paulatina, y, en síntesis, pasar por un proceso creativo. Quitando de nuestra lista los fluxus o los happenings que, como su propio nombre revela, son plasmaciones artísticas que no se apoyan en ningún tipo de premeditación o esquema compositivo preconcebido, al contrario, ocurren y nacen de la espontaneidad más elocuente y pura, casi toda creación artística sigue unos pasos ya sean extremadamente extensos: paradigma de ello es el caso del artista Jean-Auguste-Dominique Ingres, quien tardó más de cincuenta años en culminar su obra La fuente (La source, 1856) o cortos, como era el caso de los impresionistas, quienes destacaban por la fluidez y velocidad en sus pinceladas, capaces de ejecutar varias obras al día. Algo análogo ocurre en el cosmos cinematográfico, y más en el cine de terror, a pesar de que pase desapercibido a ojo desnudo.

Ciertamente, existen creaciones de dicho género que elaboran escenarios que nos hacen esperar sentados hasta los últimos minutos del film para desvelarnos la creación artística o el secreto final y, por ende, veríamos como todo el desarrollo anterior, es decir, esos ciento veinte minutos de filme que se desarrollan a simple vista “estáticos”, son, por tanto, un elegante proceso creativo. Podemos citar a título de ejemplo dos filmes de Roman Polanski, adscritos a su aplaudida trilogía del Apartamento (1965-1977): La semilla del diablo (Rosemary’s Baby, 1968) y El quimérico inquilino (Le Locataire, 1977), donde a lo largo del desarrollo de las diferentes escenas parece que no esté sucediendo absolutamente nada fuera de la norma -especialmente en la primera citada– pero, realmente, es el momento en el que se está cociendo, o esbozando más bien, la obra de arte final, la cual nos dejará hiperventilando en una última estancia. Este tipo de películas son etiquetadas, normalmente, como cine de terror psicológico, el que supuestamente no nos aterra hasta el final pero que, realmente, todo aquello que ha de estremecernos es el desenvolvimiento del proceso que antecede al deletéreo desenlace.

Sin irnos por los cerros de Úbeda, y enganchando con nuestra temática sobre la estética del crimen, grandes cineastas de nuestra era consiguen dar a luz a crímenes que pasan por una especie de proceso creativo, proceso con el que el espectador consigue empatizar y, finalmente, acaba por admirar. Existe una atmósfera casi conceptual que baña por completo la idea de crimen en el cine, haciéndolo estético y digno de admiración. Esto ocurre en el filme de Yorgos Lanthimos, cineasta oriundo de Atenas y que atesora ya bajo su manga tres nominaciones a los premios Oscar, El sacrificio del ciervo sagrado (The Killing of a Sacred Deer, 2017). La maravillosa cinta presentada por Lanthimos nos brinda esa belleza del crimen que pasa por una concatenación de etapas cada cual más descarnada, dando lugar a una mordaz conclusión marcada por su intrínseca rareza y por la belleza, que puede residir en el proceso en el proceso previo al asesinato.

Protagonizada por un envejecido Colin Farrell y una enrarecida Nicole Kidman, El sacrificio del ciervo sagrado nos sumerge en un escenario enmarcado por unos encuadres y unos planos extremadamente originales y característicos que hacen dotar a los filmes de Lanthimos de una personalidad singular. La película presenta, en resumidas cuentas, la paulatina venganza de un joven adolescente interpretado por Barry Keoghan, quien busca rendir justicia al crimen cometido por Colin Farrell, un respetado cardiólogo que acabó durante una operación con la vida del padre del joven. A lo largo del filme, Yorgos Lanthimos presenta como esa venganza va siendo esbozada de forma lenta, como un dibujo preparatorio sobre un lienzo o sobre un mural que, antes de ejecutarse, pasa por una enorme diversidad de procesos. El joven, podría decirse que está dotado de una suerte de poderes sobrenaturales, siendo quien acabe hechizando a la familia de Farrell –menos a este– para que vayan muriendo progresivamente hasta que el padre de familia asesine a uno de ellos. Así pues, el joven adolescente busca que quien él considera asesino de su añorado padre se sumerja en sus carnes para sentir esa pérdida en primera persona, tal y como fue sentida por el joven.

Como bien ha sido precisado, el desarrollo del filme se basará en el gradual transcurso de la muerte de los dos hijos del cardiólogo (Sunny Suljic y Raffey Cassidy) y de su mujer (Nicole Kidman). Antes de morir, aquellos que sufren de dicho encantamiento pasarán por tres agonizantes etapas: la tetraplejia -quedando así inmóviles-, seguido de la anorexia –que irá matándolos de hambre poco a poco– y, tras ello, irán consumiéndose y vaciándose por dentro por causa de una hemofilia, es decir, la pérdida de sangre en abundancia. Es aún más lúgubre contemplar como este proceso va siguiendo una serie de cánones estéticos –que es en el fondo aquello que suscita interés en nosotros- , pues el espectador atisba como la sangre que va vaciando los cuerpos de los condenados por el rabioso adolescente va brotando de los ojos, dando lugar a disparejas pero interesantes semejanzas con algunos iconos marianos, lo que hace que nos preguntemos si: ¿es posible llegar a asemejar este proceso creativo previo al asesinato incluso con órdenes procedentes de temáticas bíblico-religiosas?

El asesinato es aquí planteado como un proceso artístico, de eso no cabe la menor duda. Cada etapa supone una nueva capa que se le da a la obra pictórica, consiguiendo, finalmente, ese resultado final, esa gran obra que es, nada más y nada menos, que la propia muerte, ¿pues acaso no es la muerte la última gran obra de arte de todo ser humano? Equiparar el asesinato a un proceso artístico que rebose de belleza remite a esa idea sobre la cual pivota esta reflexión: es apabullante apreciar como el cine puede presentarnos los actos más bestiales de una forma estética que hace que el espectador, sea admirador del género o simplemente curioso, quede, en definitiva, más que boquiabierto, prendado por estos procesos tan sumamente rocambolescos. Yorgos Lanthimos juega, quizá de manera inconsciente, con este binomio que supone la creación y el crimen, convirtiéndose en un esteta que acaba poniéndolo en simbiosis el gusto y el sabor de la venganza, idea que podemos decir audazmente que se convierte en un leitmotiv fundamental de sus tramas, puesto que la gran mayoría giran alrededor del concepto de vendetta y la creación artística.

Esta idea de belleza subyacente en el proceso creativo criminal que culmina en una obra estética se hace aún más patente cuando observamos cómo esos procesos previos son presentados por Lanthimos de una forma casi científica y medida, al igual que los pasos que ha de seguir todo artista para dar lugar a su creación. Esto último es especialmente perceptible gracias al uso de planos como el cenital, empleado para mostrarnos el primer síntoma del hijo de Farrell (Sunny Suljic), la tetraplejia y, por consiguiente, el primer proceso por el que ha de pasar la futura obra de arte. Este plano nos muestra lo que será la subsiguiente muerte como algo muy lejano pero que, paulatinamente, conforme avancen los síntomas, irá viéndose de manera mucho más cercana. Es el caso de la anorexia, el segundo síntoma del que hablábamos, que, cuando este afecta al hijo menor –que es finalmente ese ciervo sagrado– se plasma mediante el uso de un plano medio que se amolda a la perfección al constante encuadre panorámico (16:9) utilizado por Lanthimos en la integridad del largometraje, acercándonos, así pues, mucho más a la obra final que sería ese acto criminal.

No se quisiera soslayar en este escrito la citación a otra de las grandes entregas del cineasta griego como es su película Langosta (The Lobster, 2015). En Langosta, Yorgos Lanthimos lanza a su espectador una crítica intelectual sobre uno de los grandes síntomas y terrores de la cultura contemporánea: no encontrar nuestra media naranja y acabar compartiendo nuestros últimos días sobre la faz de la tierra con nuestra soledad iluminadora. Aquí, Lanthimos nos vuelve a presentar escenas que son como mínimo, atroces, pero estas quedan maquilladas por un halo de comedia que tan elegantemente es aplicado por el cineasta griego. En Langosta, aquellas personas que superan un rango de edad y que aún no han conseguido emparejarse han de ingresar en una especie de institución donde se reúnen con otros solteros y solteras. El objetivo es tratar de encontrar a tu media naranja en un rango de cuarenta días. Si finalmente esto no se logra el individuo quedará sometido a un proceso de transformación: pasaremos de estar dotados de un cuerpo de ser humano a un cuerpo, una forma y una mente de animal, es decir, quedamos convertidos en animales de cualquier tipo, privandonos así de nuestras cualidades intrínsecas y propias al ser humano. Nuestro cuerpo es remodelado, como lo es una escultura hecha por un artista, despropiándonos de nuestra esencia y dándonos otra completamente desemejante. Así, cabría anotar pues que se nos presenta un asesinato, un asesinato cobarde y pasado por los filtros de la transmutación corporal. Eliminar nuestra esencia, en palabras de Jean-Paul Sartre –a pesar de que algo cogido con pinzas– sería borrar nuestra existencia, a pesar de que ésta preceda a la esencia. El punto de vista existencialista se cuela entre el aura de la película del cineasta, a pesar de que este deje sartriano no pueda divisarse de manera directa. Por consiguiente, y para retornar a nuestro punto de partida primigenio, vemos como se vuelve a crear una especie de forma de presentarnos un crimen de una forma poética y turbia al mismo tiempo, que nos descoloca por completo, especialmente debido a su alta carga estética, pues bien lo pueden corroborar los siguientes fotogramas que dispongo a modo de ilustración que no solamente sobresalen por esa estética que confecciona Lanthimos al más puro estilo de Wes Anderson, sino también por su perfección matemática, donde cada plano se convierte en una joya artística con personalidad propia.

Reflexiones a modo de colofón

El cine es un arte que no deja de sorprendernos. Este se convierte, una vez más, sin lugar a duda, en una fuente de inspiración, de reflexión y de meditación inoxidable. Nuestro cerebro se cuela entre cada uno de los fotogramas que es presentado por el cineasta haciendo que nuestros pensamientos comiencen a esbozar un escrito imaginario. Eso es lo que puede ocurrirnos cada vez que tenemos la oportunidad de ver un filme y, por ende, esto es lo que ha dado a luz a la a elaboración del presente artículo. Mil películas pueden ser citadas y pueden casar con esta idea a propósito de la estética del crimen, ya que, en el fondo: ¿Acaso no es el cine una obra de arte total en sí misma y, por ende, todo aquello que lo envuelve, sea un crimen, una escena cargada de belicismo u otras barbaries que, a ojos del ser humano, en la vida real, son actos despreciables pero que, el cine, una vez más, los acaba embelleciendo y los hace insuperables? Cada creación cinematográfica es un mensaje, cada film tiene su razón de ser, es comunicación y expresión, siendo la creación artística más pura de todas ya que está dotada del poder de emocionar a su espectador aunque muestre escenas difíciles de digerir.

Así, tras este viaje por los confines de la cinematografía de diferentes épocas y culturas, probablemente, ya no volvamos a enjuiciar los diferentes e irremisibles actos criminales de manera desdeñosa e insultante –tal y como podemos llegar a verlos en ciertas ocasiones– sino que quizá, consigamos tal vez, exprimirles todo el jugo artístico del que están provistos, explorando los diferentes recursos empleados y ver cómo, a fin de cuentas, hasta las escenas más indigestas se convierten en un vibrante viaje artístico.

Sergio Sanchis-Pérez. Estudiante de Historia del Arte. Campos de estudio e interés: cultura visual contemporánea, teoría del cine de terror, estética y filosofía de la imagen, estudios antropológicos de la imagen, lenguaje técnico-artístico del audiovisual. Ha publicado en diversas revistas universitarias y en diferentes periódicos culturales. Colabora con Código Cine desde febrero de 2021.

Tomado de: Código cine

Leer más

Por Ignasi Franch @ignasifranch

Por Ignasi Franch @ignasifranch

Por Agustín Durruty y Tomás Guarnaccia

Por Agustín Durruty y Tomás Guarnaccia

Por Rafael Grillo

Por Rafael Grillo

Por Juan Antonio García Borrero @JuanAnt54437386

Por Juan Antonio García Borrero @JuanAnt54437386 Por Carlos Galiano

Por Carlos Galiano Por Eduardo Fabregat

Por Eduardo Fabregat Por Guido Negretti

Por Guido Negretti