Además, el portavoz de la Casa Blanca habla del reparto humanitario entre niños cubanos del libro «La isla de los conejitos infelices», en el que se hace justicia con un lobo malvado llamado Fidel. Aprende, Elvira Lindo…

Además, el portavoz de la Casa Blanca habla del reparto humanitario entre niños cubanos del libro «La isla de los conejitos infelices», en el que se hace justicia con un lobo malvado llamado Fidel. Aprende, Elvira Lindo…

|

Además, el portavoz de la Casa Blanca habla del reparto humanitario entre niños cubanos del libro «La isla de los conejitos infelices», en el que se hace justicia con un lobo malvado llamado Fidel. Aprende, Elvira Lindo…

Además, el portavoz de la Casa Blanca habla del reparto humanitario entre niños cubanos del libro «La isla de los conejitos infelices», en el que se hace justicia con un lobo malvado llamado Fidel. Aprende, Elvira Lindo…

|

Habana

Fidel:

Me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos.

Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere (si es verdadera). Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino hacia la victoria.

Hoy todo tiene un tono menos dramático porque somos más maduros, pero el hecho se repite. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la Revolución cubana en su territorio y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo que ya es mío.

Hago formal renuncia de mis cargos en la Direccón del Partido, de mi puesto de Ministro, de mi grado de Comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba, sólo lazos de otra clase que no se pueden romper como los nombramientos.

Haciendo un recuento de mi vida pasada creo haber trabajado con suficiente honradez y dedicación para consolidar el triunfo revolucionario.

Mi única falta de alguna gravedad es no haber confiado más en ti desde los primeros momentos de la Sierra Maestra y no haber comprendido con suficiente celeridad tus cualidades de conductor y de revolucionario.

He vivido días magníficos y sentí a tu lado el orgullo de pertenecer a nuestro pueblo en los días luminosos y tristes de la Crisis del Caribe.

Pocas veces brilló más alto un estadista que en esos días, me enorgullezco también de haberte seguido sin vacilaciones, identificado con tu manera de pensar y de ver y apreciar los peligros y los principios.

Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba y llegó la hora de separarnos.

Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor, aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos… y dejo un pueblo que me admitió como un hijo; eso lacera una parte de mi espíritu. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes; luchar contra el imperialismo dondequiera que esté; esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura.

Digo una vez más que libero a Cuba de cualquier responsabilidad, salvo la que emane de su ejemplo. Que si me llega la hora definitiva bajo otros cielos, mi último pensamiento será para este pueblo y especialmente para ti. Que te doy las gracias por tus enseñanzas y tu ejemplo al que trataré de ser fiel hasta las últimas consecuencias de mis actos. Que he estado identificado siempre con la política exterior de nuestra Revolución y lo sigo estando. Que en dondequiera que me pare sentiré la responsabilidad de ser revolucionario cubano, y como tal actuaré. Que no dejo a mis hijos y mi mujer nada material y no me apena: me alegra que así sea. Que no pido nada para ellos pues el Estado les dará lo suficiente para vivir y educarse.

Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias, las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera, y no vale la pena emborronar cuartillas.

Hasta la victoria siempre, ¡Patria o Muerte!

Te abraza con todo fervor revolucionario,

Che.

Leer más(guajira)

Aprendimos a quererte,

Desde la histórica altura,

Donde el sol de tu bravura

Le puso cerco a la muerte.

Aquí se queda la clara,

La entrañable transparencia

De tu querida presencia,

Comandante Che Guevara.

Tu mano gloriosa y fuerte

sobre la historia dispara,

cuando todo Santa Clara

Se despierta para verte.

Aquí se queda la clara,

La entrañable transparencia

De tu querida presencia,

Comandante Che Guevara.

Vienes quemando la brisa

con soles de primavera

para plantar la bandera

con la luz de tu sonrisa

Aquí se queda la clara,

La entrañable transparencia

De tu querida presencia,

Comandante Che Guevara.

Tu amor revolucionario

te conduce a nueva empresa,

donde espera la firmeza

de tu brazo libertario.

Aquí se queda la clara,

La entrañable transparencia

De tu querida presencia,

Comandante Che Guevara.

Seguiremos adelante

como junto a ti seguimos

y con Fidel te decimos :

«¡Hasta siempre Comandante!»

Aquí se queda la clara,

La entrañable transparencia

De tu querida presencia,

Comandante Che Guevara.

Tema interpretado por Compay Segundo y «Buena Vista Social Club» del compositor cubano Carlos Puebla.

*Carlos Puebla compositor y guitarrista. Cultivó los más diversos géneros de la música popular cubana, como el bolero, el son, la guaracha, el sucu-sucu, todos trabajados con las características rítmicas y estilísticas que ellos demandan, uniendo a sus facultades de música, la de poeta. Puebla cantó los hechos más relevantes de la historia del pueblo cubano, convirtiéndose en el cronista por excelencia de todo el acontecer nacional desde 1959. Es autor de la célebre canción dedicada al Ché Guevara, “Hasta siempre”.

*Carlos Puebla compositor y guitarrista. Cultivó los más diversos géneros de la música popular cubana, como el bolero, el son, la guaracha, el sucu-sucu, todos trabajados con las características rítmicas y estilísticas que ellos demandan, uniendo a sus facultades de música, la de poeta. Puebla cantó los hechos más relevantes de la historia del pueblo cubano, convirtiéndose en el cronista por excelencia de todo el acontecer nacional desde 1959. Es autor de la célebre canción dedicada al Ché Guevara, “Hasta siempre”.

Tomado de www.ecured.cu

Leer másNuestro apoyo a Agustín Bejarano/ Cubainformación/ Interperiodismo Digital

“Yo tengo más que el leopardo,

porque tengo un buen amigo”

José Martí.

Mientras repaso una y otra vez los cientos de mensajes de ilustres personalidades enviados desde lugares distantes del universo a mi amigo y hermano Agustín Bejarano una sensación de regocijo pleno invade mi alma, sé que esa misma sensación acompaña los días de Agustín retenido en Miami en espera de ese juicio justo en que confiamos todos. Coinciden todos en el criterio del descomunal artista que es -más contundente aún- coinciden todos en el criterio del inmenso ser humano que porta su modesta figura.

Y a pesar de la tristeza que nos embarga a todos por la absurda situación que hoy junto a él atravesamos no puedo más que disfrutar de la satisfacción que me provoca el haber cruzado en el camino de su vida, un camino que vislumbro ha de proseguir de cosas sencillas y hermosas colmado una vez que recorramos las sombras que hoy pretenden manchar nuestra dignidad, y digo nuestra porque aquello que se cierne hoy sobre la dignidad de Agustín Bejarano se cierne sobre la dignidad de todos los que por la integridad de su honor hemos cerrado fila.

Releo entre cientos de mensajes estas bellas palabras de Reinaldo Echemendía Estrada, Director del Ballet Folklórico de Camagüey, músico, coreógrafo, profesor, y folklorista: “Creo en el amigo, en el hombre, en el artista, y en el Agramontino que sabe lo que para nosotros significa la palabra “VERGÜENZA», que con tanta honestidad nos ha invadido con su buen hacer artístico, llenándonos de sensaciones tan bellas, que será imposible ver una mancha tan abominable como la que hoy tratan de poner en una vida llena de hermosas acciones como la suya y la de su obra. Nunca podrán ir de la mano la infamia y el amor; y amor es la fuerte energía que desborda su vida. La luz siempre se hará por más sombras y tinieblas que en su camino han emboscado, porque al final como dice un canto espiritista de nuestro folklor: «la luz, la fe, la unión, radia la luz, poder divino, radia la luz espiritual».

Las sentidas y poéticas palabras de François Fuchsbauerel Poeta de Strasbourg, enviadas desde Francia: “Mi amigo, en el universo de los seres humanos lo que te pasó es terrible, y al ver el apoyo que tienes de tantos hombres ilustres, solo puede existir la interrogación y el escalofrío de la soledad. No olvides nada del pasado y tampoco del presente pues estás construyendo tu futuro, en el cual quiero encontrarte y compartir en la vida y en el arte total. Hay que resistir y tener confianza en que la vida se iluminará en poco tiempo y que regresarás dentro de tu familia que sabe el padre que eres. Aunque te escribo de tan lejos no dejo de pensar que en tanto no estés libre yo no podré ser feliz. Desde Francia donde el cielo llora ante el crepúsculo de sangre. Francoy”

Este breve mensaje de Eberto García Abreu, Licenciado en Teatrología y Dramaturgia, Crítico, Profesor e Investigador cubano “Para ti y para tu familia, querido Bejarano, mi apoyo también incondicional. Es absurdo y abusivo todo lo que está sucediendo. Para un hombre como tú, limpio y esencial, como te recuerdo de nuestros tiempos del ISA y de otros encuentros posteriores, la verdad y la calma se impondrán definitivamente. Nadie podrá privarte de tu familia, tu libertad y de toda la obra hermosa y humana que aún está por llegar.”

El de la coleccionista de arte Louise de Bode-Olton desde Curazao “Que noticia más triste… Conozco a Agustín y a Aziyadé como personas muy nobles y con un amor muy grande por su país y el arte. Ellos fueron unos de los primeros artistas que he conocido cuando yo llegué a Cuba en el año 2003. Estoy muy triste por esta noticia y tengo a todos en mis oraciones.”

Las profundas y comprometidas palabras de Ileana Sánchez Hing, destacada artista de la plástica, desde Camagüey, Cuba “…Lo conozco desde niño, organicé su primera exposición cuando aún era estudiante, lo vi crecer, hacerse hombre, casarse, ser esposo, ser padre amoroso, buen amigo, ayudar a su familia, cuidar de su mamá, de sus hermanos, y a todos los que le tocamos su puerta, siempre apoyando a los artistas de este su pueblo, alegre, dicharachero, feliz, enamorado de la vida… fuimos juntos a muchos salones, eventos, nuestra amistad continuó creciendo… su casa fue siempre un refugio para todos sus amigos, nuestras obras se guardaron muchas veces en su taller, sus amigos siempre fueron amigos de todos, su familia es familia de todos.

Las que así de firme dirige a Agustín Bejarano el escultor y profesor del Instituto Superior de Arte de La Habana Tomás Lara Franquis, quien fuera su maestro, “Desde mi condición humana creo firmemente en los más puros y nobles valores que identifican a las buenas personas, por ello, humildemente me uno a todos los que te apoyan en tan difícil momento de tu vida. No albergo la menor duda sobre tu inocencia y confío en que toda esta energía positiva que enviamos hacia tu persona, ilumine la VERDAD y que su luz permita a la JUSTICIA ver la excelente calidad humana que te caracteriza.”

Tiernas, de amor y humanidad llenas las de la Dra. en Bellas Artes María Elena Soto, que también fuera profesora del ISA de Agustín Bejarano “Tiendo ahora mismo mi mano y me acerco a tu persona, siento tu dolor y deseo fervientemente que no dejes de dibujar, de escribir, de seguir expresándote por el medio que halles pues te necesitamos. ¿O es que acaso alguna vez no fue útil la belleza? Gracias por brindarla a raudales. Me honra conocerte. Y me duele lo feo como una herida (siempre viaja conmigo nuestro José Martí).”

Las de Juan Armando Penalba González profesor del Instituto Superior de Arte de La Habana en Carta de un profesor en defensa de su alumno dice “…conozco muy bien a Bejarano por haber sido su Profesor en el Instituto Superior de Arte (ISA) durante muchos años y haber estado posteriormente a su graduación relacionado con él y su familia, y durante estos más de 25 años no he visto absolutamente nada incorrecto en su conducta ni oído el menor comentario en este sentido. Agustín Bejarano es un verdadero ser humano, ejemplar en todos los aspectos, tanto en el arte como en la vida cotidiana y siempre dispuesto a ayudar a los demás, aún sin conocerlos.”

Y no menciono entre las anteriores las también sentidas, comprometidas y bellas voces de fraternidad enviadas por otros tantos de sus antiguos profesores, entre ellos, Luis Miguel Valdes, reconocido maestro de las artes plásticas, fundador y director de El Taller de Gráfica La Siempre Habana, Juan Garcés (profesor, maestro del dibujo y la pintura en Iberoamérica y el mundo, residente en España), Nelson Villalobos, (destacado pintor, uno de los artistas más importantes de la llamada generación de los ochenta), las de Ángel Alfaro, (prestigioso Maestro de la pintura y el grabado), Roberto Fernández, (profesor de la Escuela Vocacional de Arte de Camagüey), Raquel de la Santísima Ramírez Guerra, (profesora de Español y Literatura en la Escuela Nacional de Arte), entre otros.

También hermosas llegan desde EUA las palabras de Ernesto R. del Valle. Editor de la Revista Literaria GUATINí “La batalla por el valor humano se echa desde el mismo centro de la Condición Humana, no hay para más. Cuando esos valores quieren ser ultrajados, rotos, vencidos, salta a la palestra la Condición Humana y allí vence, quiérase o no, la verdad y la justicia. Muchos, pero muchos somos los que confiamos en ti, en tu hombría, no la hombría falsa y resuelta en lo viril ni en lo macho, sino en la hombría de lo humano, de la que somos herederos por vocación todos los cubanos, a lo largo de nuestra historia.” Y su Breve Mensaje a Martí, versos escritos desde lo más hondo de su ser para Agustín Bejarano “Yo voy a Martí que late en mi costado prolijo yo voy a él como un hijo que en honda pena se abate… Mira Apóstol la maldad que se cierne y prolifera mira que a la primavera le han robado su verdad. Tú que de infamias supiste, de agravios y de tormentos que no encontraste momentos y hasta injusticia sufriste Dime Martí, ¿cómo aflora de las pasiones más viles sentimientos tan serviles que hasta la justicia llora?”

Desde la República Dominicana Thimo Pimentel, artista gráfico, educador, fotógrafo y ceramista, relevante creador del quehacer artístico dominicano desde los años ´60 se dirige a Agustín en un desgarrador diálogo consigo mismo “Estoy orando por mí mismo, por el excelente amigo que de mí mismo soy, por el que los demás quieren y aprecian, por los que valoran mi obra artística, por el buen hijo que soy y el mejor padre que he sido. Quiero despertar de esta pesadilla y que siendo sueño, a mi alrededor vea cientos de cartas escritas por amigos entrañables que comprenden los terribles momentos por los que paso y pasa mi familia toda… Mi querido amigo… guarda estas líneas que desde lo más profundo de mi ser te ofrezco… nunca dejes de subir tus escaleras para pintar la esperanza.”

De optimismo y amor colmadas envía estas suyas Roberto Manzano poeta y ensayista, redactor principal de la Revista de Poesía AMNIOS, Premio Nicolás Guillén México 2004 y Premio Nicolás Guillén Cuba 2005 “Pero la solidaridad humana, la capacidad de amor, también es muy grande. Muy grande. Nuestro amor podrá más. Lo mantendrá protegido, y lo devolverá a la luz. Iremos estrechando nuestros anillos de amor, y lo salvaremos de todo. Tenemos que creer en esta fuerza. Es la fuerza del bien, que tiene derecho a la vida y el triunfo… ¡Cerremos cada vez con mayor energía nuestros anillos de luz!”

El mensaje del respetado y popular actor cubano Luis Alberto García “Durante años he sido amigo de Bejarano y Aziyadé, conozco a sus hijos y a buena parte del resto de su familia. He visitado en innumerables ocasiones la casa en la que viven y solo he visto y recibido en ella, respeto y cariño sin límites. Agustín es un hombre decente. Martiano. Artista grande.”

Impactante este otro mensaje para Aziyadé y Bejarano de Fernando Pérez, uno de los más talentosos y laureados directores cinematográficos de Cuba y de Latinoamérica “Todo mi apoyo y confianza y cariño para ustedes una vez más, es decir, siempre. La verdad se impondrá y crecerá como el árbol luminoso que pintó Agustín en su cristal del ICAIC* y que cada día vemos con más luz.”

Es imposible reunir en estas líneas el contenido de los cientos de correos de apoyo plenos de cariño y respeto que Agustín Bejarano ha recibido en todos estos meses, me quedo repasándolos uno por uno, leyendo detrás de sus líneas la historia de este artista cuya huella ha quedado plasmada en la vida de cada una de estas personalidades ilustres a quienes agradezco infinitamente me estén permitiendo el honor de compartir desde mi blog sus impresiones más íntimas acerca de Agustín.

No puedo terminar sin mencionar estas palabras extraídas de los múltiples mensajes enviados a Bejarano por el artista de la plástica camagüeyano Oscar Rodríguez Lasseria, un prestigioso maestro de la cerámica artística en Cuba y el mundo; dejo a la profunda mirada del lector las conclusiones “…en medio de tantas angustias y preocupaciones oraremos por ti, por el buen alumno, por el excelente amigo, por el buen hijo y hermano, el hombre sencillo que deambula entre todos por las calles con su caluroso saludo, por el amoroso padre y esposo. Siempre estaremos contigo.”…“Los que te queremos, somos un Ejército de Buenos Tiempos armados de optimismo y buena fe con mucho amor…” “Ya no es Tiempo de desesperanzas, es de voluntades muchas, de las que crecen con la dulce agua salida de los ojos en cada segundo por salvarte y premiarte con la felicidad frente a ese absurdo espacio de Mal Tiempo que te han impuesto. Amigo de siempre; Acuso encarecidamente a ese Tiempo que roba de tu juventud para no dejarte comparecer frente al cuadro, el oleo y el gesto de el pincel desde donde nos cantan tus escalinatas de esperanzas, que por siempre serán, a pesar de ese Malvado Tiempo, Tu y Nuestra Gloria. Hoy, es otro día que te esperamos allí, en el primer escalón de tus lienzos, para elevarnos hasta el fin, juntos, en un abrazo.”…“Lo que no tengo ni he tenido, es un mal recuerdo. Todo lo que guardo y sé de ti es bueno. Entonces mi amigo, duerme en paz, porque tu vida está hecha de grandes y agradables recuerdos. Te abrazo agradecido de conocerte, te abrazo como a un hijo y hermano, te abrazo con el respeto del artista lleno de humanidad que siempre he conocido.”

ICAIC* Instituto Cubano de Artes e Industrias Cinematográficas.

Cortesía de la autora.

Serie Los ritos del silencio. CCCXIII. Autor Agustín Bejarano. Técnica mixta sobre lienzo. 2006.

Serie Los ritos del silencio. CCCXIII. Autor Agustín Bejarano. Técnica mixta sobre lienzo. 2006.

*(Villa Clara, Cuba, 12 de Junio de 1968). Licenciada en Artes Escénicas en la Universidad de las Artes, Ciudad Habana. Cuba 1985/90. Actriz, profesora de interpretación. Protagonista de la Primera Trilogía de Cine Independiente Cubano. Retratos suyos forman parte de la Exposición Nuevos Rostros de Madrid. Directora de Casting en AniuR Creativos Audiovisuales. Ha trabajado como actriz, docente y directora teatral en las compañías Teatro de la Villa, Teatro Escambray, Teatro Vivo de Cuba, entre otros. Ha impartido cursos y talleres para la formación de actores en Cuba, Canadá y España. Entre los premios obtenidos ostenta el Premio de Interpretación “Adria Santana” en el 10mo Festival Internacional de Cine Pobre de Gibara.

*(Villa Clara, Cuba, 12 de Junio de 1968). Licenciada en Artes Escénicas en la Universidad de las Artes, Ciudad Habana. Cuba 1985/90. Actriz, profesora de interpretación. Protagonista de la Primera Trilogía de Cine Independiente Cubano. Retratos suyos forman parte de la Exposición Nuevos Rostros de Madrid. Directora de Casting en AniuR Creativos Audiovisuales. Ha trabajado como actriz, docente y directora teatral en las compañías Teatro de la Villa, Teatro Escambray, Teatro Vivo de Cuba, entre otros. Ha impartido cursos y talleres para la formación de actores en Cuba, Canadá y España. Entre los premios obtenidos ostenta el Premio de Interpretación “Adria Santana” en el 10mo Festival Internacional de Cine Pobre de Gibara.

Leer más

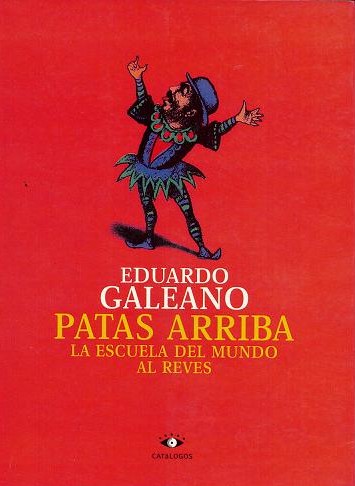

«Los violadores que más ferozmente violan la naturaleza y los derechos humanos, jamás van presos. Ellos tienen las llaves de las cárceles. En el mundo tal cual es, mundo al revés, los países que custodian la paz universal son los que más armas fabrican y los que más armas venden a los demás países; los bancos más prestigiosos son los que más narcodólares lavan y los que más dinero robado guardan; las industrias más exitosas son las que más envenenan el planeta; y la salvación del medio ambiente es el más brillante negocio de las empresas que lo aniquilan. Son dignos de impunidad y felicitación quienes matan la mayor cantidad de gente en el menor tiempo, quienes ganan la mayor cantidad de dinero con el menor trabajo y quienes exterminan la mayor cantidad de naturaleza al menor costo».

«Los violadores que más ferozmente violan la naturaleza y los derechos humanos, jamás van presos. Ellos tienen las llaves de las cárceles. En el mundo tal cual es, mundo al revés, los países que custodian la paz universal son los que más armas fabrican y los que más armas venden a los demás países; los bancos más prestigiosos son los que más narcodólares lavan y los que más dinero robado guardan; las industrias más exitosas son las que más envenenan el planeta; y la salvación del medio ambiente es el más brillante negocio de las empresas que lo aniquilan. Son dignos de impunidad y felicitación quienes matan la mayor cantidad de gente en el menor tiempo, quienes ganan la mayor cantidad de dinero con el menor trabajo y quienes exterminan la mayor cantidad de naturaleza al menor costo».

Tomado del libro: Patas arriba. La escuela del mundo al revés

*Periodista y escritor uruguayo, ganador del premio Stig Dagerman. Está considerado como uno de los más destacados escritores de la literatura latinoamericana.

*Periodista y escritor uruguayo, ganador del premio Stig Dagerman. Está considerado como uno de los más destacados escritores de la literatura latinoamericana.

Sus libros más conocidos, Memoria del fuego (1986) y Las venas abiertas de América Latina (1971), han sido traducidos a veinte idiomas. Sus trabajos trascienden géneros ortodoxos, combinando documental, ficción, periodismo, análisis político e historia.

«Soy un escritor que quisiera contribuir al rescate de la memoria secuestrada de toda América, pero sobre todo de América Latina, tierra despreciada y entrañable».

Leer más Cuando Mary Pickford arribó a La Habana en marzo de 1954, solo le restaban unos días para cumplir los 60. Ya estaba retirada de la pantalla y se dedicada por completo a los negocios, sin embargo, la presencia de La Novia de América, como le llamaron, despertó añoranzas entre quienes un día soñaron en la Isla con sus maravillosos ojos azules y sus bucles rubios.

Cuando Mary Pickford arribó a La Habana en marzo de 1954, solo le restaban unos días para cumplir los 60. Ya estaba retirada de la pantalla y se dedicada por completo a los negocios, sin embargo, la presencia de La Novia de América, como le llamaron, despertó añoranzas entre quienes un día soñaron en la Isla con sus maravillosos ojos azules y sus bucles rubios.

La acompañaba entonces su tercer esposo, el otrora galán de la pantalla Charles “Buddy” Rogers, 12 años menor que ella y con quien en 1943, adoptó dos niños: Ronald y Roxanne.

Su recibimiento en el aeropuerto fue todo un suceso. En los más jóvenes la noticia despertó curiosidad. ¿Quién era aquella dama que con su sombrerito y su sonrisa gentil se convertía en noticia de primera plana?

Con flores, periodistas y fotografías se halagaba a la diva que fue, sin lugar a duda, una de las máximas figuras del cine mudo, una de las actrices más poderosas y mejor pagadas en su tiempo.

En realidad Mary Pickford —como escribió Alejo Carpentier en 1952— fue “la eterna ingenua. Tan diminuta que podía permitirse el lujo de interpretar el personaje del Pequeño Lord de Fautlerox, era realmente encantadora en papeles de provincianas extraviadas en Nueva York, de muchachuelas de arrabal que atraviesan todos los infiernos sin mancillarse, de tiernas heroínas de novelas cuyo desenlace premiaba invariablemente la virtud y escarnecía el vicio”.

Cierto es que el tiempo había hecho sus estragos en la “pequeña Mary” y “la chica del cabello dorado”, como también se le conoció.

Gladys Louise Smith era su verdadero nombre y había nacido en Toronto, Canadá, el 8 de abril de 1892, pero —según confesó la actriz en la capital cubana— estaba en los EE.UU. desde que empezó a actuar como profesional a los cinco años de edad.

Su ascenso fue meteórico. Primero en el teatro y luego en el cine, donde en pocos años, gracias a sus papeles como niña pobre de rostro angelical y lindos bucles —representaba menos edad— se convirtió en La Novia de América, y en la primera estrella del celuloide con fanáticos en todo el mundo.

La pobre niña rica y Rebeca, la de la granja del sol fueron sus primeros éxitos, en 1917. En esta época conoció al famoso actor Douglas Fairbanks, con quien se casó en 1920 luego de conseguir sus respectivos divorcios. Precisamente, un año antes, la pareja, junto con Charles Chaplin y D.W. Griffith, fundaron la productora de películas United Artists.

Por su filme Coqueta, la Pickford alcanzó el primer Oscar en la historia de las películas sonoras a la Mejor Actriz. Rodada en 1933, Secrets fue su última película. Desde entonces se concentró en su quehacer como productora.

Con todo, Mary Pickford no dejó de ser noticia en La Habana de 1954, donde se le recibió con los brazos abiertos. Hospedada en el Hotel Sevilla, al cronista Germinal Barreal (Don Galaor), de la revista Bohemia, le contó que andaba de paso, en camino hacia el Festival Cinematográfico de Argentina.

Invitada a tomar un coctel, la propia estrella prefirió explicar su deseo:

“—Vea, va a usted a mezclar ron con jugo de piña y lo va a batir con granadina y mucho hielo, bien frappé.

“—Ya sé lo que usted quiere —la interrumpe el cantinero: un Mary Pickford Coctail.

“—Exacto. ¡Yo soy Mary Pickford!”

También la actriz contó sobre su infancia:

“—Mamá hacía prodigios de economía. Apenas diez centavos tenía para la comida diaria. En aquellos tiempos, de miseria y estrecheces, mi madre se esforzaba por reunir unas pocas monedas con qué guisar un picadillo para sus hijos”.

Lejos estaba entonces de suponer su futuro éxito, que la haría millonaria y admirada internacionalmente.

En 1975 le fue concedido un Óscar honorífico por su contribución al desarrollo de la industria cinematográfica.

Mary Pickford murió de hemorragia cerebral en su mansión de Santa Mónica el 29 de mayo de 1979, a los 87 años, después de haber caído en el alcoholismo y vivido durante décadas en total aislamiento con su marido e hijos, recibiendo tan solo contadas visitas de sus amigos.

Según los entendidos, el famoso coctel Mary Pickford, inspirado en La Novia de América, se creó en La Habana por el ilustre cantinero Constantino Ribalaigua, propietario del Floridita, quien nacido en España, se nacionalizó cubano y falleció en La Habana, en 1952.

Coctel Mary Pickford

Ingredientes:

½ onza de ron Havana Club Añejo Blanco

1 ½ onza de jugo de piña

Granadina

Hielo

Cereza

Modo de preparación:

En la coctelera:

1 ½ onza de jugo de piña, 1 ½ onza de Havana Club Añejo Blanco, gotas de granadina y trozos de hielo.

Batir a mano y servir colado en copa de coctel.

Adornar con una cereza.

Tomado de: www.lajiribilla.cu

Leer más El corto video que vas a ver (3’55”) trata de una isla que se encuentra en el Océano Pacífico, a 2,000 millas del continente más cercano.

El corto video que vas a ver (3’55”) trata de una isla que se encuentra en el Océano Pacífico, a 2,000 millas del continente más cercano.

En esa isla nadie vive, hay sólo pájaros, y sin embargo… ¡Mira lo que allí ocurre!

Como dice el filósofo alemán Habermas: “Nuestra función en la vida es contribuir en la formación de ciudadanos responsables, frente al ambiente y a la vida misma”.

Un film de Chris Jordan

Tomado del blog: www.lapupilainsomne.wordpress.com

MIDWAY : trailer : a film by Chris Jordan from Midway on Vimeo.

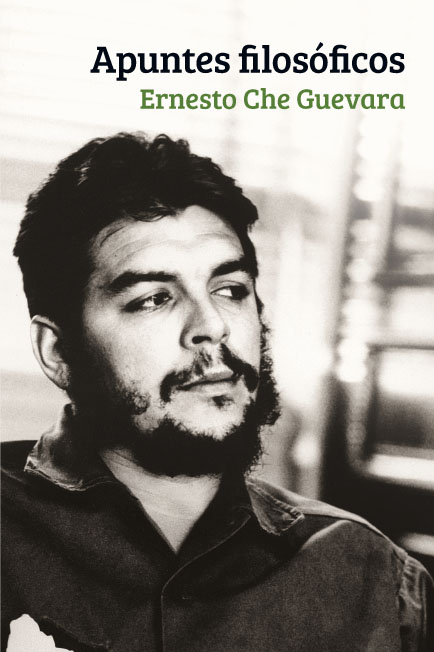

Leer más El próximo jueves 14 de junio, a las diez de la mañana, las editoriales Ocean Press y Ocean Sur presentarán el libro Apuntes Filosóficos, de Ernesto Che Guevara, en el Centro de Prensa Internacional (23 esquina a O, La Habana).

El próximo jueves 14 de junio, a las diez de la mañana, las editoriales Ocean Press y Ocean Sur presentarán el libro Apuntes Filosóficos, de Ernesto Che Guevara, en el Centro de Prensa Internacional (23 esquina a O, La Habana).

Los Apuntes filosóficos del Che -inéditos hasta el momento-, que conforman junto a los Apuntes críticos a la Economía Política la base de su pensamiento marxista, reúnen textos de tres momentos de su existencia: anotaciones de su adolescencia y primera juventud; reflexiones escritas entre Tanzania, Praga y Cuba; y los estudios de obras teóricas que emprende a partir de su llegada a Bolivia.

Sus comentarios profundos, irreverentes, evaluadores, enunciadores de tesis, están llenos de sugerencias y nos devuelven a Marx, Engels, Lenin y otros pensadores marxistas. Sus interpretaciones combinan juicios sobre las virtudes y los defectos de las obras con las implicaciones que tuvieron y su lugar en la historia del marxismo, pero también las comenta desde el presente, anotando ausencias, errores y predicciones acertadas.

La compilación estuvo a cargo de los investigadores María del Carmen Ariet García y Fernando Martínez Heredia.

Los Apuntes filosóficos de Ernesto Che Guevara forman parte integral de una obra mayor que, junto a los denominados Apuntes críticos a la Economía Política (Ocean Sur, 2006), conforman la base de pensamiento que permitiría, en pretensiones del Che, «[…] dar cultura marxista al pueblo […]» como expresara en carta a Armando Hart de 4 de diciembre de 1965 -en aquellos años miembro de la dirección del PCC-, mientras permanecía en Tanzania después de la abortada contienda del Congo.

Esos Apuntes… fueron escritos por el Che en circunstancias muy particulares, entre el Congo, Tanzania, Praga y Bolivia, durante los años 1965-1967, aunque sus antecedentes se ubican, inicialmente, en una etapa formativa enmarcada dentro de la adolescencia y su primera juventud con la redacción de los «Cuadernos filosóficos», así calificados por el joven Ernesto Guevara. Por la complejidad de la última de esas etapas, el Che alude a «ese largo periodo de vacaciones» que le hizo meter «la nariz en la filosofía», como algo que pensaba hacer hacía mucho tiempo.

La edición que se presenta se propuso ordenar los Apuntes… en correspondencia con un orden cronológico de los autores examinados por el Che y plasmados en su estructura original, hasta donde los dejara en el fragor de sus últimos combates, lo que en ocasiones resiente su lectura y sobre todo la añoranza del lector por toparse con más, en ese tremendo empeño de constancia y dedicación. No obstante, en la carta citada y que de hecho sirve de una magnífica introducción al libro -aunque no haya sido concebida para ello- elabora un «ambicioso plan», así denominado, que permite comprender los objetivos que pretendía alcanzar con su plan de lecturas.

Es consciente de que, cada una de las partes en las que concibe el futuro libro, requiere de un arduo esfuerzo por ser «un trabajo gigantesco» que Cuba merece, reforzado, además, por su creencia de que lo podía intentar. Es ese el «intento» que se refleja en los Apuntes…, ordenados para la edición con sus correspondientes anotaciones personales, siempre con ese estilo agudo y sintético que lo caracterizara.

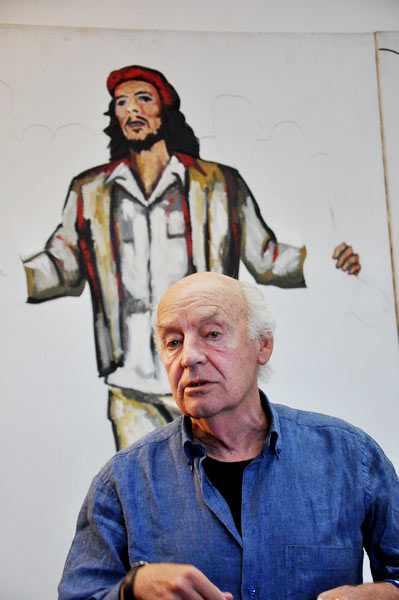

Para dar una mayor comprensión de los estudios de filosofía realizados por el Che a lo largo de toda su vida, se decidió incorporar un exhaustivo contenido de aquellos «Cuadernos filosóficos» mencionados en párrafos anteriores y que, en una tarde de remembranzas con el escritor uruguayo Eduardo Galeano, en su despacho del Ministerio de Industrias en 1964, le explicara que a los diecisiete años había empezado a construir una especie de diccionario de filosofía porque entendía que tanto él como sus amigos lo necesitaban. Una revelación en clave muy sugerente que, además de brindarnos una visión coherente y lineal con sus propósitos posteriores, define con claridad etapas imprescindibles de su formación y vocación intelectual, además de informarnos acerca de la vastedad de su cultura.

Este, su acercamiento primario a la filosofía, culmina con la redacción de un total de siete cuadernos, el último de los cuales es la síntesis de los anteriores, y que fuera construido durante su estancia en México (1954-1956), aunque pudo haberlo iniciado, al menos como esbozo, desde su estancia en Guatemala en el mismo año 1954, si se parte del conocimiento que se tiene de los estudios de filosofía que se encontraba realizando durante su estancia en ese hermano país y en las propias revisiones a que somete los cuadernos que, como especie de un archivo errante, llevaba en su infaltable mochila de viajero insaciable.

Estos cuadernos, en la actualidad, forman parte de los fondos del archivo documental del Centro de Estudios Che Guevara, excepto el IV que nunca se ha encontrado, por lo que es de presumir que se haya quedado en México, cuando el propio Che, ya al triunfo de la Revolución Cubana, pidió que le fueran traídos por su amigo Roberto Cáceres, el Patojo, quien años más tarde cayera combatiendo por la liberación de su país, Guatemala. Es un dato relevante, porque corrobora su interés por la continuidad de los estudios filosóficos y, además, la importancia que le concedía al contenido de esos cuadernos como base primaria de ordenamiento y reflexión para empresas mayores, no solo desde una visión académica, sino fundamentalmente para ampliar su acervo desde una praxis política necesitada de un cuerpo teórico en correspondencia con el proyecto revolucionario que se proponía alcanzar la naciente Revolución Cubana.

De ahí, la decisión de que los Apuntes… comenzaran con el cuaderno de México por ser la síntesis de los anteriores, depurados por la lógica decantación de conocimientos más profundos, específicos y selectivos respecto a sus posiciones filosóficas y políticas, como es el caso de la definición del marxismo y de la biografía de Carlos Marx reelaboradas para el cuaderno. Se ha tratado de reproducir una parte considerable de los conceptos y autores, y de otros se citan solo las fuentes consultadas; el resto de los cuadernos -del I al VI, excepto el IV-, su estructura, relación de conceptos y la bibliografía empleada se incorporó a los Anexos, con el objetivo de proporcionar las pautas, no solo de forma sino también del contenido general de cada uno de ellos. Se cotejaron con los originales manuscritos del Che, aunque no siempre se han podido encontrar los textos referenciados, por ser en su mayoría ediciones de la década del cuarenta publicadas en Argentina. No obstante, a pesar de algunas inexactitudes se decidió su reproducción por el alto valor testimonial y de contenido que los mismos poseen y, corregir, en futuras ediciones, esas insuficiencias.

A continuación, le siguen los Cuadernos redactados entre 1965-1967, los que se acercan en su contenido al plan propuesto en la carta enviada a Hart. Cada cuaderno sigue un estilo y método similares a los anteriores de juventud, aunque indudablemente más agudos y reflexivos en su selección y comentarios. Se culmina con las anotaciones y valoraciones sobre algunos escritos de Louis Althusser, con lo que corrobora así lo expuesto en el punto VIII de su plan, con el título de Polémicas, y que expresa claramente hasta dónde se mantenía actualizado e informado de los debates más relevantes expuestos por pensadores marxistas de su tiempo, aun cuando difiriera de sus posiciones y criterios.

Además, aunque ya han sido publicados por otras editoriales, se ha decidido integrar, a modo de resumen, lo que hasta el momento se conoce de las lecturas realizadas por el Che durante la campaña de Bolivia, por formar parte de una continuidad y del plan en su conjunto, acerca de sus estudios de filosofía como un todo integral.

De igual modo, en los Anexos se incluye un listado de los libros sobre filosofía situados en el despacho personal de su vivienda, al tener una parte de ellos subrayados y con comentarios al margen, lo que denota su constancia y preocupación por alcanzar una formación más depurada en su afán por contribuir, desde un cuerpo teórico más profundo y radical, y respaldado por un análisis detallado de las obras de los clásicos del marxismo, al cambio emancipatorio de la humanidad en su conjunto.

Tanto el Centro de Estudios Che Guevara como la editorial Ocean Sur, consideran que con la publicación de Apuntes filosóficos se concluye un ciclo esencial de la vida y obra del Che, que abarca desde su adolescencia hasta su campaña de Bolivia, acrecentado en una magnitud superior por tratar de dar coherencia a un proyecto de transformación que enaltece su acto final de vida y esperanza. Con el ordenamiento cronológico y temático de sus últimos escritos teóricos se puede valorar, en su dimensión excepcional, el tesón y la voluntad que nunca dejara de asombrar a los millones que luchan por hacer suyos ideales tan nobles y paradigmáticos. Es nuestro homenaje más hondo en el 45 aniversario de su muerte, desde su ejemplo y aliento, porque como sentenciara para el presente y futuros tiempos: «[…] algún día tendremos también que pensar». ¡Hasta siempre!

Centro de Estudios Che Guevara

14 de junio de 2012

Tomado de: www.cubadebate.cu

Leer más La obra poética del escritor mexicano Carlos Pellicer (1897-1977) está necesitada de una revisitación ante un injusto silencio fuera de sus tierras

La obra poética del escritor mexicano Carlos Pellicer (1897-1977) está necesitada de una revisitación ante un injusto silencio fuera de sus tierras

José Vasconcelos, admirado por la pasión de Carlos Pellicer ante el paisaje, en el prólogo a Piedra de sacrificios. Poema iberoamericano (Ediciones Nayarit, México, 1924), escribió: “De allí que todo lo va resultando claro; los panoramas tropicales de colorido espléndido, sus emociones se tornan visión límpida, su pensamiento que se le vuelve paisaje. Leyendo estos versos he pensado en una religión nueva que alguna vez soñé predicar: la religión del paisaje”.

A pesar de que el ser humano ha mantenido una relación milenaria con el entorno natural, y la ha expresado artística o literariamente desde las más antiguas y supersticiosas emociones hasta la paisajística urbana del modernismo, la poética de Pellicer aportó una singular subjetividad al nuevo ruralismo tropical en México, de gran sentido espiritual y religioso, que se constituirá en una estética muy apreciada por posteriores poetas americanos, al descansar en una real hibridez, en una intersección de culturas aborígenes con europeas que hizo visibles las primeras y adaptó las segundas a su contexto: hoy estas culturas originarias se han hecho evidentes como parte integrante de los mestizajes ocurridos en América Latina.

La poética de Pellicer es hija de una expresión que reconocía la asimilación racial de uno de los Méxicos ―el de la costa al Caribe, por el istmo de Tehuantepec, en la llanura del sureste de la región del golfo―, y la relación de armonía y plenitud entre el paisaje natural y el social que el poeta lleva con orgullo como identidad para aceptar la tradición de su pueblo, constituyó uno de los mayores atractivos de las prédicas nacionalistas de Vasconcelos. Si el poeta novohispano Rafael Landívar, autor del Rusticatio mexicana, fue el primero en marcar el acento de la vida rural de su región, precursor del sentimiento y el orgullo nacionalista, Pellicer, dentro de un proceso de interiorización y ya fuera de los rasgos románticos y modernistas del siglo xix, continuó ese legado, pero rompió con los estereotipos de entonces al concentrarse en una zona que nunca había tenido atención literaria en México: el trópico.

El principal tema, el más persistente y enfático, en la obra poética de Carlos Pellicer es el paisaje, debido a la circunstancia de haber nacido y vivido un largo período en el estado de Tabasco, tierra maya de selvas y ríos frente al mar Caribe, donde se asegura que se encuentra la sexta parte del agua de todo el país; esta condición hizo posible su perenne contacto con lo acuoso en todas sus manifestaciones: mar, río, arroyo, lago, lluvia, manantial, vapor, nubes, niebla…; la simbología del agua se reafirma en sus versos con certidumbre y esperanza de vida y libertad, y las crecidas de los caudalosos ríos Grijalva y Usumacinta, pertenecientes al principal sistema fluvial del estado, constituyen un anegamiento presente en su poética; ante este tropicalismo que tiene en cuenta sus contrastes de colores descriptivos, se muestra un camino de orgullo y de estimable rostro que no esconde su colorismo, sino que lo exhibe, aunque pueda parecer demasiado estridente frente al gris europeo, o quizás raro para la imagen desértica en que todavía regularmente se ha retratado a México.

El paisaje en esta obra tiene un vínculo reiterado con las artes visuales y nos recuerda que el poeta es también un artista plástico que nunca da por terminada su obra porque siempre, tal y como lo hace la naturaleza, necesita retocar o volver sobre ella para añadir algo más a su fresco, y no pocas veces se trata de un paisaje en movimiento, casi cinematográfico, que se mueve ante cada acontecimiento nuevo. Ha insistido tanto en la sinfonía del color, que llegó a nombrar a esa exaltación de las cosas naturales con una visión sensualista de la naturaleza, «naturacosa», un ingenioso neologismo capaz de transmitir impresiones sensoriales de euforia permanente.

Pellicer aprendió las primeras letras en Villahermosa, capital del estado de Tabasco, y después continuó estudios en México D. F., donde desplegó una intensa actividad educativa, cultural e investigativa. Conoció la violencia de la Decena Trágica, cuando su padre boticario se unió al ejército constitucionalista bajo el mando de Álvaro Obregón y la familia se fue trasladando a Xalapa, Mérida y Campeche. De vuelta a la capital, fue enviado a Colombia por el gobierno de Venustiano Carranza como líder de la Federación de Estudiantes Mexicanos, viaje que aprovechó para ampliar sus relaciones culturales y políticas. En 1920 conoció a José Vasconcelos, quien lo invitó a que fuera su secretario particular; esta oportunidad le abrió las puertas para recorrer nuestra América, a partir de contactos proporcionados por el estadista. Además de publicar su primer libro, fue un asiduo colaborador de revistas como Falange, Ulises y Contemporáneos; se ha repetido que era el menos contemporáneo de esta última publicación, quizás porque iba delante del resto.

José Ingenieros lo comisionó en 1929 para realizar estudios en Europa y otros países; luego de cursar museografía en la Sorbona, se convirtió en un temprano experto en la organización de museos en América Latina, gracias a lo cual hizo de México un país pionero en este tema en la región y dejó establecida la presencia en los museos de las culturas de los pueblos originarios. Esta labor le proporcionó una experiencia extraordinaria y exclusiva con la visualidad americana, que influyó decisivamente en su poética.

Por los años 30 participó como educador en las jornadas de alfabetización impulsadas por Vasconcelos y en 1943 fue nombrado director general de Bellas Artes. Pellicer regresó a Tabasco y allí reorganizó el museo del estado con doce salas de exhibición permanente y una transitoria, un auditorio y una biblioteca; así mismo, por los años 40 y 50 fundó otros museos en México, como el de Hermosillo, el olmeca de La Venta, el de Frida Kahlo, el de Anahuacalli, el arqueológico de Tepoztlán… La necesidad de profundizar en las cosmogonías de los ancestros americanos contribuyó a que pudiera comprender en su hondura a estos pueblos y manejar mejor sus códigos, que partían de un pensamiento filosófico binario: no se podía tratar la vida sin la muerte, y el agua y la tierra eran sus símbolos.

Un acercamiento a su poesía nos permite darnos cuenta de la importancia del agua como elemento ecuménico del paisaje, independientemente de la variedad de otras materias percibidas en sus viajes por América Latina. Su capacidad lírica para desarrollar estos temas y el enorme contenido que había acumulado para ello, hicieron posible que una buena parte de su poética se dedicara a resumir el paisaje en la personificación del agua como elemento de vida, alegría y libertad; sus versos lograron una poesía de exquisita sensualidad, que convertía las abstracciones de las palabras en olor, sabor, y, sobre todo, en plasticidad real; sus conocimientos antropológicos desplegados en la organización de los museos hicieron hablar a las piedras, y los testimonios recopilados por los indígenas mostraron su legado, por primera vez de modo tan coherente y desprejuiciado: estas circunstancias constituyeron una fuente importante para su creación poética y fueron expandidas en poemas en que estaba presente la ficción mágica y maravillosa del acervo de los antepasados de su pueblo.

En 1953 fue nombrado miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y en 1964 recibió el Premio Nacional de Literatura; fue un destacado profesor de Filosofía y Letras, así como un apasionado del estudio de las culturas indígenas, por lo que luchó intensamente por integrarlas a los programas de las universidades. Los reconocimientos alcanzados y las responsabilidades contraídas, unidos a sus contactos sistemáticos con el mundo, resultaron decisivos para que el “tabasqueño ilustre” reafirmara su condición de hibridez cosmopolita y para que se definiera como uno de los primeros intelectuales integrales de refinada imagen humanista, que enlazó el legado indígena al occidental, contribución significativa para la fraternidad latinoamericana y para la conciliación entre lo más decantado de la tradición y las rupturas propuestas por una modernidad que, en su caso, incorporaba cuidadosamente al discurso académico y poético, de hondo sentimiento de mexicanidad mestiza y apasionada vocación latinoamericanista y caribeña.

Siguiendo este itinerario, rechazó todo nacionalismo que menospreciara cualquier cultura dondequiera que estuviera, de la misma manera que defendió con orgullo su condición mestiza. Quizás por ello el también mexicano Gabriel Zaid haya afirmado rotundamente que fue “El más americano de nuestros poetas. El de obra más vasta y variada. Poesía de grandes monumentos y delicadas miniaturas. Nuestro primer poeta realmente moderno” (“Casa a la alegría”, en Antología. Carlos Pellicer. Fondo de Cultura Económica, México, 1969). Vasconcelos, en el citado prólogo a Piedra de sacrificios, ha exhortado con entusiasmo: “Hermanos de la gran familia internacional, acoged este libro de uno de los nuestros, guardadlo con amor, porque contiene palpitaciones de todos los ritmos de nuestra patria continental”.

Partiendo de la sistemática sensualidad de su poética paisajística, Pellicer se dirigió a la historia y a la vida social, en un acto de realización que vinculaba su discurso descriptivo natural con el tránsito hacia la emoción del ser y a la elaboración de una síntesis expresiva que invitaba al futuro: la fiesta del paisaje y la dignidad del ser humano que vive en él, fueron compromisos de rescate con la cultura de la “raza cósmica”, cuya proyección optimista mantuvo la fuerte raíz cristiana y el alimento de la paleta diversa de su fantasía.

Descifrando la fenomenología del color, escuchó la sinfonía humana del paisaje, por lo que el otro asunto que aparece y desaparece, pero que pese a su intermitencia siempre está en su obra, incluso desde su primer libro de poemas, es el heroico, especialmente relacionado con la forja y la personalidad de los próceres de la patria latinoamericana y caribeña. Unas veces trenzado con el paisaje y otras separado de él, lo épico acompañó esta dirección, completando o complementando naturales visiones de gran colorido de la región, junto a la exaltación de la grandeza de las culturas de los pueblos nativos del continente, el alcance de su continuada resistencia, y el valor de las campañas libradas por los padres fundadores de la independencia. Cuauhtémoc y Bolívar, conectados raramente para su época, constituyeron dos presencias importantes en sus poemas.

La sensualidad del paisaje concretó una pasión por defenderlo de manera libre e independiente, y de ahí su concepto revolucionario y cohesionador en un discurso de emoción lírica en que paisaje y reconocimiento a los líderes que lo defendieron, se aunaron en una síntesis que invitaba al futuro. Resultó coherente que esta poética se orientara hacia el compromiso con las causas sociales y políticas más justas, y que coincidiera con las posiciones políticas asumidas por sus coetáneos revolucionarios: denunció la intromisión de la política norteamericana en los asuntos latinoamericanos con un marcado y decidido antiimperialismo, fue defensor de la república española, se rebeló contra la dictadura de Juan Vicente Gómez en Venezuela, apoyó al independentismo de Puerto Rico, estuvo al lado de la Revolución cubana…

El tercer tema importante de su poética, también vinculado indisolublemente al paisaje, es la religión. Si bien la relación con el paisaje natural no sería más que el equilibrio necesario para aceptar el paisaje social, ello fue la primera puerta para adentrarse en otro compromiso, el de la fe religiosa, con el que podía vincularse al Cristo de los humildes. El poeta, en su obsesión por el agua en los paisajes, buscó el origen de su significado, y pronto halló su relación con la pureza cristiana; el sentido religioso de san Francisco de Asís lo conmovió tanto, que al franciscanismo se aferró como la manera más genuina de cumplir con la palabra de dios. Su obra fue ofrenda y deber religioso, y la aproximación bíblica de sus mensajes, se correspondía con su sinceridad cristiana. El sentido purificador de la integración entre el paisaje americano y su espiritualización religiosa, cobró cuerpo definitivo en una buena parte de su obra, especialmente en sus últimos poemas.

Militante católico, fiel a la tradición religiosa de su pueblo, todas las navidades animaba su fiesta con entusiasmo, organizando el montaje de su conocido Nacimiento, y así fue construyendo un poema que mantuvo continuidad año tras año, desde 1946 hasta 1976: “Cosillas para el nacimiento” fue una colección de breves textos que cerró con el verso definitivo de “contra el odio, el amor”. El espíritu de los místicos españoles, san Juan de la Cruz y fray Luis de León, y la evocación de la monja mexicana sor Juana Inés de la Cruz, reforzaron una obra de literalidad musical, y también mestiza, cuya atmósfera paisajística servía de escenario mayor a la presencia de la naturaleza en el rico arte popular relacionado con la pascua, que tiene encanto por fantasioso e ilustra una versión fantástica, poco ortodoxa, de lo católico. Los paisajes interactuaban con los textos y lo concreto de ellos se fundía a lo abstracto del pensamiento cristiano en un mismo símbolo de religiosidad singular, llamando al porvenir y coincidiendo con el mestizaje de la catolicidad que tanto promovió la chilena Gabriela Mistral.

Octavio Paz había detectado el origen de la poética de Pellicer: “El primer libro de Pellicer (1921) refleja el asombro ante la realidad del mundo. Este asombro no cesa: en 1966 la realidad lo entusiasma todavía” (prólogo a Poesía en movimiento, Editorial Siglo XXI, México, 1966). Para mantener este asombro recurrió a materias primarias: el agua, el aire, el fuego, la tierra… como una forma de identificarse con la materialidad primigenia del mundo, y esta elementalidad sustantiva, también mistraliana, la vinculó con la doctrina cristiana como proceso esencial de reafirmación de fe para enarbolar sus hondas concepciones religiosas transmitidas en la poesía.

Su coherencia argumental no desmiente su estilística al pasar de poemas del paisaje, heroicos y épicos, sociales y políticos, a los de intimidad religiosa. Quizás ello contribuya a liberarlo de los “ismos”, aunque clasifique en el espíritu de las vanguardias, porque se escapa de cualquier encasillamiento. Su cristianismo y catolicidad tienen un firme arraigo en la perspectiva de las mejores causas de las personas sencillas del pueblo, capaces de admirar con emoción la belleza del mundo. Y aunque pareciera muy extraño para estos años, el poeta mantuvo un firme fervor religioso junto a una inconmovible fe en la emancipación del ser humano por la revolución social; ahora resulta iluminador repasar las palabras que le expresó a Noemí Matamoros en una entrevista para el periódico Excelsior en 1977: “Entiendo por izquierda ayudar al pobre, porque Cristo vino al mundo para luchar por fregados”.

Su religiosidad fue altamente enfática y sincera hasta los últimos días de su vida; bien lo afirma León Guillermo Gutiérrez:

Se puede decir que Carlos Pellicer abarcó todas las posibilidades temáticas de la poesía religiosa católica, en sus poemas encontramos la celebración, la patria adoratoria, la plegaria, el rito, la circunstancia, la devocional, pero sobre todo, la teofánica, que se refiere a la manifestación de Dios. En esta poesía cristocéntrica, Jesucristo, reconocido como único Dios se convierte en el leitmotiv, a lo largo de la poesía pelliceriana se presenta como niño-Dios; Dios-hombre; Dios-crucificado; Jesús-hijo de Dios; Jesús-Dios-resucitado; el cuerpo místico de Cristo incorporado a la naturaleza y Dios omnipresente y omnipotente. (“Prólogo” en Fervor desde el Trópico; poesía religiosa de Carlos Pellicer; Universidad Autónoma de Juárez de Tabasco, México, 2007).

En su obra se desplegaron todas sus pasiones: Colores en el mar y otros poemas (1921), dedicado a Ramón López Velarde, inauguró una poética de entusiasmo y ternura colorista por el mar; Piedra de sacrificios (1924), con el famoso prólogo de José Vasconcelos, fue el resultado de su viaje por América Latina y la conmoción causada por su paisaje y su cultura; 6, 7 poemas, publicado en ese mismo año, profundiza en el paisaje americano y en la sociedad, con poemas más largos y de mayor calado ideoestético; Hora y 20, de 1927, cuando era asiduo colaborador de la recién inaugurada revista Contemporáneos, reflejó también las experiencias de sus viajes; Camino (1929) se apartó un tanto de lo puramente descriptivo y ahondó en la elaboración conceptual de poemas en que relaciona la composición plástica de las ciudades y la música; Horas de junio (1937) fue otro salto frente a diversas formas de cantarle a la hermosura del mundo, esta vez enfatizando en el elemento simbólico del agua; en Exágonos y Recinto y otros poemas, los dos de 1941, se advierte la búsqueda paisajística entre los laberintos de la ciudad y el amor; Subordinaciones (1949) revela un mayor intimismo en nocturnos, sin abandonar sus paisajes con aguas; Práctica de vuelo (1956) subraya el tono de religiosidad que hasta ese momento había sido insinuado, siempre en plena armonía con el medio; Reincidencias (1961-1977) recoge lo último de su obra poética, con una mayor voluntad por reafirmar su identidad.

El valor sustantivo, a pesar de lo descriptivo, y la capacidad por la sugerencia, siempre huyendo de la verbosidad, revelan su dominio del verso con equilibrio y emoción, para penetrar y hacer suya una nueva encarnación de la sensibilidad del paisaje. Carlos Pellicer ha dialogado con su mundo desde una mexicanidad profunda, crecida hacia una de las americanidades más imitadas por poetas que vinieron después.

En 1967 viajó a Cuba para participar en el Encuentro con Rubén Darío, organizado por la Casa de las Américas. Precisamente a instancias suyas y por una propuesta que hizo en ese encuentro, fue creado el Centro de Investigaciones Literarias de la propia institución, con el objetivo de estudiar sistemáticamente la literatura latinoamericana y caribeña, aspecto bien raro en esa época, pues ni siquiera el concepto se había aceptado del todo, y solo se estaba imponiendo a partir de la experiencia del Boom.

Esta iniciativa de Pellicer fue acogida con entusiasmo por Haydee Santamaría, presidenta de la Casa de las Américas, quien propuso para dirigir el Centro de Investigaciones Literarias al escritor uruguayo Mario Benedetti, por entonces exiliado en Cuba; desde entonces el CIL ha contribuido a estudiar y promover la literatura de nuestra América, y esa tal vez sea la más hermosa huella del poeta mexicano en Cuba.

En 1975 viajó por última vez a la Isla, ofreció diversas charlas y adquirió nuevos amigos. En 1982, la Colección Literatura Latinoamericana de la Casa publicó Poesía, una selección de la obra de Pellicer a cargo de José Prats Sariol, quien también realizó un amplio estudio sobre sus versos.

La obra poética de Carlos Pellicer está necesitada de una revisitación ante un injusto silencio fuera de sus tierras. Nadie como él fundió lo sensorial y lo conceptual en versos de existencia e historia, compromiso y religiosidad, bajo el apasionamiento de los paisajes y cargados de futuridad; nadie como él le cantó con tanta vehemencia, recurrencia y color al mar Caribe, cinta de comunicación de tantas culturas mestizas. Paisaje, justicia y espiritualidad se fundieron en un verso que con el paso del tiempo le dio la razón a Vasconcelos cuando soñaba predicar una “religión del paisaje”.

Tomado de: www.cubarte.cult.cu

*(Pinar del Río/Cuba, 1950): Poeta y Licenciado en Filología y especializado en Lengua y Literatura Hispánica. Posee postgrados en Filosofía y Lingüística, además de Cursos de Pedagogía y Sicología. Actualmente es Investigador del Centro de Investigaciones Literarias de Casa de las Américas de Cuba. También ha sido Director de Literatura del Instituto Cubano del Libro; Director de la Editorial Letras Cubanas y Subdirector de la Editorial Casa. Su desempeño en el ámbito de las letras lo ha desarrollado como editor, profesor, jurado, poeta, ensayista, coordinador de encuentros literarios y artísticos, prologuista, articulista, antologador y conferencista en distintos países como Cuba, España, México, Argentina y Canadá. Ha participado en la Ferias Internacionales del Libro de Cuba, Ciudad de México, Guadalajara, Buenos Aires y Santiago de Chile. Su obra poética se encuentra en la edición de los siguientes libros: «El polvo finísimo del tiempo» 1983; «Desnudo en el camino» 1988; «Peregrinaciones» 1991; «Crónica de la noche» 1995. Su última publicación es el ensayo sobre la identidad cubana «La Palma en el Huracán» (Ediciones Rodriguistas, Santiago-Chile 2000).

*(Pinar del Río/Cuba, 1950): Poeta y Licenciado en Filología y especializado en Lengua y Literatura Hispánica. Posee postgrados en Filosofía y Lingüística, además de Cursos de Pedagogía y Sicología. Actualmente es Investigador del Centro de Investigaciones Literarias de Casa de las Américas de Cuba. También ha sido Director de Literatura del Instituto Cubano del Libro; Director de la Editorial Letras Cubanas y Subdirector de la Editorial Casa. Su desempeño en el ámbito de las letras lo ha desarrollado como editor, profesor, jurado, poeta, ensayista, coordinador de encuentros literarios y artísticos, prologuista, articulista, antologador y conferencista en distintos países como Cuba, España, México, Argentina y Canadá. Ha participado en la Ferias Internacionales del Libro de Cuba, Ciudad de México, Guadalajara, Buenos Aires y Santiago de Chile. Su obra poética se encuentra en la edición de los siguientes libros: «El polvo finísimo del tiempo» 1983; «Desnudo en el camino» 1988; «Peregrinaciones» 1991; «Crónica de la noche» 1995. Su última publicación es el ensayo sobre la identidad cubana «La Palma en el Huracán» (Ediciones Rodriguistas, Santiago-Chile 2000).

Leer más

Entrevista a la realizadora cubana Gloria Rolando, autora del documental 1912: Voces para un silencio, cuyo segundo capítulo fue presentado en la Casa de las Américas en octubre del 2011, días después de que fuera presentado el número 264 de la revista Casa, dedicado al Año de los Afrodescendientes

Entrevista a la realizadora cubana Gloria Rolando, autora del documental 1912: Voces para un silencio, cuyo segundo capítulo fue presentado en la Casa de las Américas en octubre del 2011, días después de que fuera presentado el número 264 de la revista Casa, dedicado al Año de los Afrodescendientes

Gloria Rolando devela zonas ocultas de la historia de Cuba desde 2010, cuando presentó la primera parte de su serie documental 1912: Voces para un silencio, sobre la casi desconocida vida del único partido por la igualdad racial que fue legalizado en esta isla. La documentalista reivindica la impronta del Partido Independiente de Color que actuó de 1908 a 1912, un tema recurrente en los debates del activismo por la no discriminación racial en el país.

El segundo capítulo de la saga, producida de manera independiente, se estrena en espacios comunitarios e institucionales y llega este mes a los cines habaneros.

A un siglo de la masacre de los principales líderes de la organización política y cuando comienza el Decenio de los Afrodescendientes, declarado por la Organización de las Naciones Unidas, la también directora del autónomo Grupo de Videastas Imágenes del Caribe dialogó con IPS sobre la necesidad de enseñar otra historia y la importancia de la familia para lograr la igualdad racial.

¿Cuál ha sido el principal aporte de 1912: Voces para un silencio?

―Esta serie está dirigida a todos los cubanos, porque aborda un capítulo complejo de nuestra historia, donde estuvieron implicados blancos y negros. La cinta ayuda a entender un período convulso, que se estudia en la escuela de manera muy esquemática.

En una presentación para los embajadores en Cuba de los países de la Caricom (Comunidad del Caribe), ellos se quedaron fascinados. Venían aquí y no conocían este capítulo fundamental de la historia cubana, que también lo es del devenir del Caribe.

«Ese momento fue de represión generalizada. Simplemente por ser negro o mestizo, caía un perjuicio sobre la persona. Por esa razón, se silenciaron los hechos de 1912: la gente sabía que la podían reprimir por contar la verdad. Así llegó una versión distorsionada al presente y muchos historiadores no narran los acontecimientos como sucedieron en realidad».

¿Qué impacto ha provocado en el público de Cuba?

―La primera reacción es de desconocimiento: ese ha sido el gancho para seguir mirando el material. Cuando se puso el primer capítulo, las personas se quedaron enganchadas. Pude identificar ese efecto en los espacios donde se visionó, como en los cines de estreno de La Habana.

«En general, nadie sabe sobre la historia del Partido Independiente de Color ni de la masacre de muchos de sus integrantes. En base a eso, estoy trabajando. Aspiramos (el equipo de realización) a que la gente conozca los hechos y evalúe después esa parte de la historia nacional y sus consecuencias para el presente».

¿En qué momento del debate público por la no discriminación racial en Cuba llega su serie?

―Esta problemática está rodeada hoy por mucho movimiento: salen diversas publicaciones y se está viendo un debate. Ojalá que esa polémica salga del mundo académico hacia otros espacios. Al menos sucede así en la capital, el ámbito que conozco mejor.

«Si en los años 90 el tema se convirtió en un bumerán, ahora estamos empezando a lidiar con el problema de manera teórica y científica para que se pueda entender que no es un asunto emocional.

«Resulta imprescindible que toda esa información pase a la educación pública. Mi objetivo no es solo hacer el documental y proyectarlo, sino que todo el rescate del Partido Independiente de Color pase a la enseñanza.

«Mi mayor aspiración, una vez que termine el tercer capítulo y pueda presentar la propuesta del proyecto completo, es lograr que se ponga en el programa «Pasaje a lo desconocido» (espacio dominical de la televisión cubana que presenta documentales), que cuenta con una fuerte teleaudiencia.

«Así es posible que pueda dejar de ser un tema desconocido por la población cubana y motivar polémicas. También aspiro a visionarlo en espacios comunitarios, y se está distribuyendo mano a mano para que la gente lo utilice, conozca y divulgue».

¿Existen en la sociedad cubana actual las condiciones para reconocer la persistencia del racismo en el país? ¿Por qué?

―La sociedad cubana es múltiple y muy compleja. La vida en La Habana se desarrolla de una manera totalmente diferente a Holguín (a 689 kilómetros de la capital), por ejemplo. En algunas provincias donde trabajamos para realizar la serie, algunas personas nos comentaban que no tenían esos problemas.

«De hecho, Cuba es otra en el centro y oriente. Tiene la presencia haitiana que vino con toda la avalancha migratoria de comienzos del siglo XX. En Guantánamo, donde una gran parte de su población es negra, a lo mejor no se siente la necesidad de este debate con la misma intensidad que en la capital o en el occidente de la isla en general.

«Aunque la discriminación racial también tiene que ver con la situación económica, de la vivienda, el barrio, la alimentación y la estructura para organizar las actividades, entre otros, que viven algunos grupos poblacionales.

«Intentar eliminarla requiere acciones muy complejas. No basta con tener educación y servicios de salud gratis para todas las personas. La atención a la familia y el rescate de sus valores cumple un rol fundamental».

¿Cuáles propuestas identifica para contribuir a una mayor equidad racial en el país?

―En la televisión tiene que existir un programa dedicado a la familia cubana. Hace falta mostrar la diversidad de nuestra familia, aquella que vive en Baracoa (en el oriente cubano) o en Miramar (barrio residencial habanero), para analizar los espacios reales donde se desenvuelven.

«Invitar, por ejemplo, a un sociólogo que haya investigado el barrio habanero de Pogolotti, historiadores y otros especialistas que lleven los problemas verdaderos de la población.

«Podría enfatizarse en un plan de acciones para lograr que muchas niñas y niños negros lleguen a la universidad. Tienen las puertas abiertas, pero pocos pueden llegar hasta ellas. Para lograrlo, son determinantes las condiciones de vivienda y la historia familiar, entre otros».

EL PARTIDO INDEPENDIENTE DE COLOR

Liderado por los veteranos de la tercera guerra por la independencia Evaristo Estenoz y Pedro Ivonet, el Partido Independiente de Color nació para luchar contra el racismo en la entonces naciente República.

El 20 de mayo de 1912, sus principales líderes organizaron una protesta armada en contra de un decreto que impedía la postulación de la agrupación a las elecciones. El hecho culminó con la masacre de más de 3.000 personas negras y mestizas y el encarcelamiento de los sobrevivientes por parte de las autoridades de la época.

SEGUNDO CAPÍTULO DE 1912

El primer capítulo de 1912: Voces para un silencio se transmitió en «Mesa Redonda Informativa» (programa de la televisión cubana, dedicado a temas de la actualidad nacional e internacional) y estuvo en las salas de cine de estreno del país en 2010.

La segunda parte se ha proyectado en ámbitos como las capitalinas Casa de las Américas y Casa Comunitaria de La Ceiba. Rolando trabaja ahora en el tercer capítulo de un proyecto que comenzó en 1993.

Tomado de: www.casa.cult.cu

Leer más