Por Pier Paolo Passolini

Por Pier Paolo Passolini

1

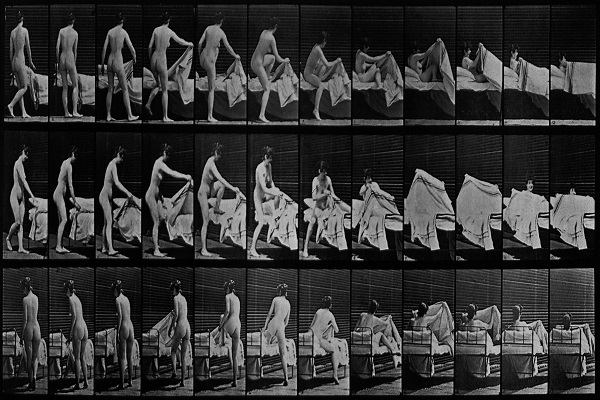

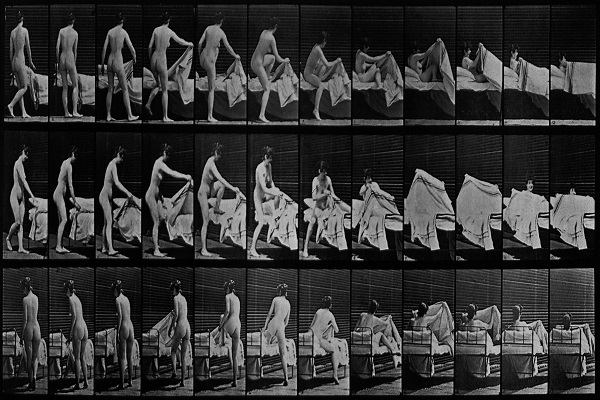

Observemos el film de 16 mm que un espectador, entre la multitud, rodó sobre la muerte de Kennedy. Se trata de un plano-secuencia; y es el más característico plano-secuencia.

El espectador-operador, en efecto, no eligió ángulos visuales: filmó simplemente desde donde se encontraba, encuadrando lo que su ojo –mejor su objetivo– veía.

El plano–secuencia característico es, por lo tanto, una toma «subjetiva».

En un posible film sobre la muerte de Kennedy faltan todos los demás ángulos visuales: desde el del mismo Kennedy al de Jacqueline, desde el del asesino que disparaba al de los cómplices, desde el de los restantes presentes más afortunadamente situados al de los policías de la escolta, etc.

Suponiendo que tuviésemos films rodados desde todos estos ángulos visuales, ¿de qué dispondríamos? De una serie de planos-secuencia que reproducirían las cosas y las acciones reales de aquel momento, contemporáneamente vistas desde diferentes ángulos visuales: es decir, a través de una serie de tomas «subjetivas». Por lo tanto, la toma «subjetiva» es el máximo límite realista de toda técnica audiovisual. No se puede concebir «ver y oír» la realidad en su transcurrir más que desde un solo ángulo visual: y este ángulo visual siempre es el de un sujeto que ve y oye. Este sujeto es un sujeto de carne y hueso, porque si nosotros, en un film de acción, también elegimos un punto de vista ideal y, por lo tanto en cierto modo abstracto y no naturalista, desde el momento en que colocamos en ese punto de vista una cámara y un magnetófono siempre resultará algo visto y oído por un sujeto de carne y hueso (es decir, con ojos y oídos).

Ahora bien, la realidad vista y oída en su acaecer siempre es el tiempo presente.

El tiempo del plano-secuencia, entendido como elemento esquemático y primordial del cine –es decir, como una toma subjetiva infinita–, es, por consiguiente, el presente. El cine, por lo tanto, «reproduce el presente». La «toma directa» de la televisión es una paradigmática reproducción del presente, de algo que sucede.

Entonces supongamos que tenemos no un único film sobre la muerte de Kennedy, sino una docena de films análogos en cuanto a planos-secuencia que reproducen subjetivamente el presente de la muerte del presidente. En el mismo momento en que nosotros, también por razones puramente documentales (entramos en una sala de proyección de la policía que efectúa la investigación), vemos continuadamente todos estos planos-secuencia subjetivos, es decir, unidos entre sí, aunque no en forma material, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una especie de montaje, aunque extremadamente elemental ¿Y qué es lo que obtenemos con este montaje? Obtenemos una multiplicación de «presentes», como si una acción, en lugar de desarrollarse una sola vez ante nuestros ojos, se desarrollara más veces. Esta multiplicación de «presentes» suprime, inutiliza en realidad, el presente, cada uno de estos presentes, al postular la relatividad del otro; su inautenticidad, su imprecisión, su ambigüedad.

Al observar, para una investigación de la policía –la menos interesada por cualquier hecho estético, e interesadísima, en cambio, por el valor documental de los films proyectados en cuanto testigos oculares de un hecho real a reconstruir con toda exactitud–, la primera pregunta que nos haremos es la siguiente: ¿cuál .de estos films representa con más exactitud la auténtica realidad de los hechos? Hay tantos pobres ojos y oídos (o cámaras y magnetófonos) ante los que ha tenido lugar un capítulo irreversible de la realidad, presentándose a cada pareja de órganos naturales o de estos instrumentos técnicos, de manera diferente (campo, contracampo, plano general, plano americano, primer plano y todos los ángulos posibles): pero cada una de estas formas en que la realidad se ha presentado es extremadamente pobre, aleatoria, casi digna de compasión, si se piensa que es una sola, y las otras son tantas, infinitamente tantas.

En cualquier caso está claro que la realidad, con todas sus facetas, se ha expresado: ha dicho algo al que estaba presente (estaba presente formando parte de ella: porque la realidad no habla con nadie más que consigo misma), ha dicho algo en su lenguaje que es el lenguaje de la acción (integrado por los lenguajes humanos simbólicos y convencionales): un disparo de rifle, un cuerpo que cae, un coche que se para, una mujer que grita, muchas personas que chillan… Todos estos signos no simbólicos dicen que algo ha sucedido: la muerte de un presidente, ahora y aquí, en el presente y dicho presente es, repito, el tiempo de tantas tomas subjetivas como planos-secuencia, rodados desde diferentes ángulos visuales en los que el destino ha colocado a sus testigos con sus incompletos órganos culturales o instrumentos técnicos.

El lenguaje de la acción es, por lo tanto, el lenguaje de los signos no simbólicos del tiempo presente y, en el presente, sin embargo, no tiene sentido o, si lo tiene, lo tiene subjetivamente, es decir, de manera incompleta, incierta y misteriosa. Kennedy, muriendo, se está expresando en su última acción: la de caer y morir en el asiento de un automóvil presidencial negro, entre los débiles brazos de una pequeña burguesa norteamericana.

Pero ese último lenguaje de la acción con el que Kennedy se ha expresado ante varios espectadores queda en el presente –al ser percibido por los sentidos y filmado, que es lo mismo– detenido e inenarrado. Como todo momento del lenguaje de la acción, éste es una búsqueda. ¿Búsqueda de qué? De una sistematización en relación con sí misma y con el mundo objetivo; y, por lo tanto, una búsqueda de relaciones con los restantes lenguajes de la acción con los que los demás, junto con él, se expresan. En el caso que nos ocupa, los últimos sintagmas vivientes de Kennedy buscaron una relación con los sintagmas vivientes de aquellos que en ese momento se expresaban viviendo a su alrededor. Por ejemplo, de su asesino, o asesinos, que disparaba o que disparaban.

Hasta que dichos sintagmas vivientes no se relacionen entre sí, tanto el lenguaje de la última acción de Kennedy, como el lenguaje de la acción de los asesinos, son lenguajes mutilados e incompletos. ¿Qué deberá suceder, por lo tanto, para que lleguen a ser completos y comprensibles? Que las relaciones, que cada uno de ellos a tientas y balbuceantemente buscan, se establezcan. Pero no a través de una simple multiplicación de presentes –como sucedería si yuxtapusiésemos las diferentes tomas subjetivas– sino a través de su coordinación. En efecto, su coordinación no se limita, como la yuxtaposición, a destruir y a inutilizar el concepto de presente (como en la hipotética proyección de los distintos films, pasados uno después del otro en la salita del F. B. I.), sino a expresar el presente pasado.

Sólo los hechos sucedidos y acabados son coordinables entre sí, y por esto adquieren un sentido (como diré, tal vez mejor, más adelante).

Ahora supongamos una cosa: es decir, que entre los investigadores que han visto los diferentes, y por desgracia hipotéticos films unidos unos a otros, había una genial mente organizadora.

Su genialidad no podría consistir más que en la coordinación. Intuyendo la verdad –a partir de un análisis de los diversos fragmentos naturalistas, que constituyen los diferentes films–, estaría en condiciones de reconstruirla. ¿Pero cómo? Seleccionando los momentos verdaderamente significativos de los diferentes planos-secuencia subjetivos y encontrando, como consecuencia, su auténtica sucesión. Se trataría, en pocas palabras, de un montaje. Después de este trabajo de selección y coordinación los diferentes ángulos visuales se disolverían, y la subjetividad, existencial, cedería el sitio a la objetividad; ya no estarían las conmovedoras parejas de ojos–oídos (o cámaras–magnetófonos) para captar y reproducir la fugaz y poco estable realidad, pero en su sitio habría un narrador. Este narrador transforma el presente en pasado.

De donde se deriva que el cine (o mejor la técnica audiovisual) es sustancialmente un infinito plano–secuencia, tal y como es la realidad para nuestros ojos y nuestros oídos durante todo el tiempo en que estamos en condiciones de ver y oír (un plano–secuencia infinito que acaba al final de nuestra vida): y este plano–secuencia, además, no es más que la reproducción (como he dicho varias veces) del lenguaje de la acción; en otras palabras, es la reproducción del presente.

Pero desde el momento en que interviene el montaje, es decir, cuando se pasa del «cine» al film (que, por lo tanto, son dos cosas muy diferentes, del mismo modo que «langue» es diferente de «palabras») el presente se convierte en pasado (es decir, se han realizado las coordinaciones a través de las distintas lenguas vivientes): un pasado que, por razones inmanentes al medio cinematográfico, y no por elección estética, tiene siempre características de presente (es decir, es un presente histórico).

Aquí entonces debo decir lo que pienso de la muerte (y dejo libres a los lectores para preguntarse, escépticos, que tiene que ver esto con el cine). He dicho varias veces, y siempre mal, por desgracia, que la realidad tiene su lenguaje –mejor dicho, un lenguaje–, que, para ser descrito, tiene necesidad de una «semiología general», que por ahora falta, incluso como noción (los semiólogos observan siempre objetos muy nítidos y definidos, es decir, los diferentes lenguajes, sígnicos o ‘no existentes’ todavía no han descubierto que la semiología es la ciencia descriptiva de la realidad).

Dicho lenguaje –he dicho, y siempre mal– coincide, por lo que al hombre se refiere, con la acción humana. Es decir el hombre se expresa principalmente con su acción –no entendida como una mera acción pragmática– porque con ella modifica la realidad e incide en el espíritu. Pero esta acción suya carece de unidad o sea de sentido, hasta que no se haya consumado. Mientras Lenin vivía, el lenguaje de su acción todavía era en parte indescifrable, porque todavía era posible y, por lo tanto, modificable por eventuales acciones futuras. En definitiva, mientras tiene futuro, es decir una incógnita, un hombre está inexpresado. Puede haber un hombre honesto que, a los sesenta años cometa un delito: esta acción censurable modifica todas sus acciones anteriores y, por consiguiente, se presenta distinto del que siempre fue. Hasta que no me muera nadie podrá garantizar que verdaderamente me conoce es decir, podrá dar un sentido a mi acción, que, por lo tanto, en cuanto momento lingüístico, es difícilmente descifrable.

Por lo tanto, es absolutamente necesario morir, porque, mientras estamos vivos, carecemos de sentido y el lenguaje de nuestra vida (con el que nos expresarnos, y al que, por lo tanto, atribuimos la máxima importancia) es intraducible: un caso de posibilidades, una búsqueda de relaciones y de significados sin solución de continuidad. La muerte realiza un rapidísimo montaje de nuestra vida: o sea selecciona sus momentos verdaderamente significativos (inmodificables ya por otros posibles momentos contrarios o incoherentes), y los ordena sucesivamente, haciendo de nuestro presente, infinito, inestable e incierto, y por lo tanto lingüísticamente no descriptible, un pasado claro, estable, cierto y, por lo tanto, lingüísticamente bien descriptible (precisamente en el ámbito de una Semiología General). Sólo gracias a la muerte, nuestra vida sirve para explicarnos.

Por lo tanto, el montaje realiza sobre el material del film (que está constituido por fragmentos, larguísimos o infinitesimales, de tantos planos-secuencia como posibles tomas subjetivas infinitas) lo que la muerte realiza sobre la vida.

2

El film se podría definir como «palabras sin lengua»: en efecto, los distintos films para ser comprendidos no remiten al cine, sino a la realidad misma. Se entiende que con esto estoy postulando mi habitual identificación del cine con la realidad y que la semiología del cine sólo debería ser un capítulo de la Semiología General de la realidad.

Veamos: en un film aparece el encuadre de un muchacho con el pelo rizado y negro, los ojos negros y sonrientes, una cara cubierta de acné, la garganta un poco hinchada, como de hipertiroide, y una expresión alegre y burlona que emana de toda su persona. Este encuadre de un film, ¿remite acaso a un pacto social hecho de símbolos, como sería el cine definido por analogía con la «langue»? Sí, remite a este pacto social, pero este pacto social, no siendo simbólico no se distingue de la realidad, o sea del auténtico Ninnetto Davoli (1) en carne y hueso reproducido en aquel encuadre.

Tenemos en nuestra cabeza una especie de «Código de la Realidad» (o sea esa Semiología General en potencia de la que estoy hablando). Y, a través de este inexpresado e inconsciente código que nos hace comprender la realidad, también comprendemos los diferentes films. Mejor dicho, para decirlo todo, de la forma más sencilla y elemental, reconocemos la realidad en los films, que se expresa en ellos para nosotros como hace cotidianamente en la vida.

Un personaje, en el cine, como en cualquier momento de la realidad, nos habla a través de los signos, o sintagmas vivientes, de su acción que, subdivididos en capítulos, podrían ser: 1) el lenguaje de la presencia física; 2) el lenguaje del comportamiento; 3) el lenguaje de la lengua escrita–hablada; todos, precisamente, sintetizados en el lenguaje de la acción, que establece relaciones con nosotros y con el mundo objetivo. En una Semiología General de la realidad, cada uno de estos capítulos debería, naturalmente, dividirse en un número impreciso de apartados. Es un trabajo, éste, que desde hace tiempo tengo en la pluma; quisiera limitarme aquí únicamente a observar el segundo apartado, el titulado «Lenguaje del comportamiento»; indudablemente sería el más interesante y complejo. Mientras tanto, y en primer lugar, habría que dividirlo en dos subapartados, es decir, el «Lenguaje del comportamiento general» (que sintetizaría la manera de ser aprendida a través de la educación en una sociedad codificadora), y el «Lenguaje del comportamiento específico» (que serviría para expresarse en situaciones sociales particulares y en determinados momentos, diría de la jerga, de esta situación).

Cojamos, por ejemplo, al actor con el pelo rizado y el acné del que hablaba antes: el lenguaje de su comportamiento general me indica inmediatamente –a través de la serie de sus actos, de sus expresiones, de sus palabras– su ubicación histórica, étnica y social. Pero el lenguaje de su comportamiento específico, precisa hasta la más extrema concreción como ubicación (así como sucede con el dialecto y la jerga con respecto a la lengua). El lenguaje del comportamiento específico está, por lo tanto, sustancialmente constituido por una serie de ceremoniales, cuyo arquetipo pertenece decididamente al mundo natural o animal; el pavo real que despliega su cola, el gallo que canta después del coito, las flores que muestran, en una determinada estación, sus colores. El lenguaje del mundo es, en resumen, sustancialmente un espectáculo. En el caso de una pelea, el muchacho del pelo rizado que hemos tomado como ejemplo, no trasgrediría uno solo de los actos exigidos por el código popular: desde las primeras frases del diálogo dichas con la peculiar expresión, confusa casi, del que no se siente bien, a las primeras amenazas casi dignas de compasión, a los primeros gritos contra el pecho del adversario con ambas manos abiertas con las palmas hacia adelante, etc., etc.

De los diversos ceremoniales vivientes del lenguaje del comportamiento específico se llega, insensiblemente, a los diversos ceremoniales conscientes: de aquellos mágicos arcaicos a aquellos establecidos por las normas de la buena educación de la civilización burguesa contemporánea. Hasta llegar, después, siempre insensiblemente, a los diversos lenguajes humanos simbólicos, pero no sígnicos: los lenguajes en que el hombre, para expresarse, utiliza su propio cuerpo, su propia figura. Las representaciones religiosas, los mimos, las danzas. los espectáculos teatrales pertenecen a estos tipos de lenguajes figurales y vivientes. También el cine.

En espera de trazar al menos algunos apuntes de esta «Semiología General» mía, quisiera limitarme aquí, todavía, a observar cómo dicha Semiología General sería, al mismo tiempo, la Semiología del Lenguaje de la Realidad, y la Semiología del Lenguaje del Cine. Teniendo presente un solo hecho más: la reproducción audiovisual. Sobre las maneras de dicha reproducción ––que recrea en el cine las mismas características lingüísticas de la vida entendida como lenguaje–podría plantearse y elaborarse una gramática del cine. Y, en otras ocasiones, precisamente me he ocupado de esto. Aquí me interesa señalar –y es el punto central de estas palabras mías– cómo, semiológicamente, si no hay ninguna diferencia entre el tiempo de la vida y el tiempo del cine entendido como reproducción de la vida –en cuanto supone un infinito plano–secuencia–, es en cambio sustancial la diferencia entre el tiempo de la vida y el tiempo de los distintos films.

Cojamos un plano–secuencia en estado puro: es decir, la reproducción audiovisual, hecha desde un ángulo visual subjetivo, de un fragmento de la infinita sucesión de cosas y acciones que podrían potencialmente reproducirse. Dicho plano–secuencia en estado puro estaría constituido por una sucesión extraordinariamente aburrida de cosas y acciones insignificantes. Lo que me aparece y me sucede en cinco minutos de mi vida resultaría, proyectado en una pantalla, algo absolutamente carente de interés: de una irrelevancia absoluta. Esto no se me manifiesta en la realidad porque mi cuerpo es viviente, y esos cinco minutos son cinco minutos de soliloquio vital de la realidad consigo misma.

El hipotético plano–secuencia puro pone en evidencia, por lo tanto, representándola, la insignificancia de la vida en cuanto vida. Pero a través de este hipotético plano–secuencia puro, también logro saber –con la misma precisión de las pruebas de laboratorio–que la proposición fundamental expresada por lo más insignificante es: «Yo soy», o «Hay», o simplemente «Ser».

Pero ¿es natural ser? No, no me lo parece; al contrario, me parece que es portentoso, misterioso y, en cualquier caso, absolutamente innatural.

Ahora, el plano–secuencia, dadas las características que he descrito de él, se convierte, en los films de ficción, en el momento más «naturalista» de la narración cinematográfica. ¿Un hombre da una bofetada a una mujer, sube a su automóvil y se va por la autopista del mar? Pues bien, yo coloco la cámara con un magnetófono en el mismo sitio donde podría estar un testigo de carne y hueso, míseramente naturalista. y tomo toda la escena seguida, como vista y oída por él, hasta la desaparición del coche hacia Ostia. Es cierto: tanto en el acontecimiento que sucede en la realidad frente a mis sentidos como en su reproducción, la proposición fundamental y dominante es: «Todo esto es.» (Sin embargo, al igual que en la realidad no soy indiferente, tampoco, potencialmente, soy indiferente delante de la reproducción de la realidad y puesto que en el film juzgo a través del Código de la Realidad, reproduzco en mí, poco más o menos, los mismos sentimientos que si viviese aquel hecho material.)

Puesto que el cine jamás podrá prescindir de dichos planos-secuencia por mínimos que sean, tratándose siempre de una reproducción de la realidad, es acusado de naturalismo. Pero el miedo al naturalismo es (al menos a propósito del cine) miedo al ser. O sea, en definitiva, miedo a la falta de naturalidad del ser: de la ambigüedad territorial de la realidad debida al hecho de que está basada en un equívoco: el pasado del tiempo. ¡El mejor naturalista! Hacer cine es escribir sobre un papel que arde.

Para comprender qué es el naturalismo del cine, tomemos un caso extremo que se presenta, o es presentado, como un acontecimiento del cine de vanguardia: en las bodegas de New York del New Cinema, se proyectan planos-secuencia que duran largas horas (por ejemplo, un hombre durmiendo) (2). Esto, por lo tanto, es cine en estado puro (como he dicho más veces), y como tal, en cuanto representación de la realidad desde un único ángulo visual, es subjetivo en el sentido de locamente naturalista: sobre todo en cuanto de la realidad también tiene la duración natural.

Como siempre, culturalmente, el nuevo cine es una consecuencia extrema del neorrealismo: con su culto al documental y a lo verdadero. Pero mientras el naturalismo cultivaba con optimismo, sentido común y sencillez, su culto a la realidad con los inherentes planos–secuencia, el nuevo cine invierte las cosas: en su exasperado culto a la realidad y en sus interminables planos–secuencia, en lugar de tener como proposición fundamental «Lo que es insignificante, es», tiene como proposición fundamental «Lo que es, es insignificante». Pero dicha insignificancia se siente con tanta rabia y dolor que agrede al espectador y, con él, su idea del orden y su existencia! amor humano por lo que es. El breve, sensato, mesurado, natural, afable plano–secuencia del neorrealismo nos proporciona el placer de conocer la realidad que cotidianamente vivimos v disfrutar a través de la confrontación estética con las convenciones académicas; el largo, insensato, desmesurado, innatural, mudo plano–secuencia del nuevo cine, por el contrario, nos coloca en un estado de horror ante la realidad, a través de la confrontación estética con el naturalismo neorrealista, entendido como academia de vivir.

Por lo tanto, prácticamente, la cuestión de la diferencia entre vida real y vida reproducida, es decir entre realidad y cine, es una cuestión, como decía, de ritmo temporal. Pero es también una diferencia de tiempos que distingue un cine del otro. La duración de un encuadre, o el ritmo en la concatenación de los encuadres, cambia el valor del film: lo hace pertenecer a una escuela en lugar de otra, a una época en lugar de otra, a una ideología en lugar de otra.

Si, además, se tiene presente que en los films de ficción puede darse la ilusión del plano–secuencia también a través del montaje, entonces el valor del plano–secuencia se hace todavía más ideal: se convierte en la auténtica y verdadera elección de un mundo. Mientras, de hecho, el plano–secuencia verdadero reproduce tal cual una acción real, y tiene su duración, un plano–secuencia falso (que es el caso de la mayor parte del cine neorrealista, pero también de ese naturalismo ilustrativo de la convención comercial) imita la correspondiente acción real, reproduciendo varios rasgos, reduciéndolos después conjuntamente a un tiempo que los falsifica fingiendo la naturalidad.

Los montajes del nuevo cine tienen, en cambio, como principal característica la de mostrar, de forma manifiesta, las falsificaciones del tiempo real (o, en el caso de los eternos planos-secuencia de los que hablaba antes, su exasperación a través de la inversión del valor de lo insignificante ).

¿Tienen razón los autores del nuevo cine? O sea, ¿en una obra el tiempo real es sin duda destruido, y dicha destrucción debe ser el elemento principal y más evidente del estilo? ¿Quitando por esto completamente al espectador la sensación del desarrollo de la acción en el tiempo, como ocurría en los antiguos y recientes cuentos?

A mi entender, los autores del nuevo cine no mueren suficientemente dentro de sus obras: se agitan, se contorsionan o, mejor, agonizan dentro de ellas, pero no mueren: por esto sus obras quedan como testimonios de un sufrimiento del absurdo fenómeno del tiempo, y, en este sentido, únicamente se pueden interpretar como un acto de vida. El miedo al naturalismo les contiene en definitiva dentro de los límites del documento, y la subjetividad llevada hasta el extremo de suministrar o planos-secuencia –para horrorizar al espectador sobre la irrelevancia de su realidad– o una obra de montaje que trastorna la sensación del desarrollo en el tiempo, siempre de esa realidad suya –termina por convertirse en la mera subjetividad de los documentos sicológicos– o incluso en la página literaria más vanguardista y aparentemente indescifrable, se evoca una determinada realidad o tout court, la realidad: no se huye de la realidad porque habla consigo misma y nosotros estamos en su círculo. Desde una página vanguardista ilegible ––como desde una secuencia cinematográfica que exaspera los tiempos hasta quitarnos cualquier ilusión de revivir la realidad a través de ella– siempre hay una realidad que salta fuera: y es la del autor que, a través del propio texto, expresa su miseria sicológica, su cálculo literario, su noble o innoble neurosis pequeño–burguesa.

Debo repetir que una vida, con todas sus acciones, sólo es descifrable plena y verdaderamente después de la muerte: en este momento, sus tiempos se estrechan y lo insignificante desaparece. Su proposición fundamental entonces ya no es, simplemente, «ser», y su naturalidad se convierte así en un falso blanco como un falso ideal. El que hace un plano–secuencia para mostrar el horror de la insignificancia de la vida, comete un error igual y contrario al del que hace un plano–secuencia para mostrar la poesía de la insignificancia. El proceso de la vida, en el momento de la muerte –o sea después de la operación de montaje– pierde toda la infinidad de tiempos en los que viviendo nos regodeamos, deleitándonos en la perfecta correspondencia de nuestra vida física que nos lleva a la consunción con el transcurso del tiempo: no hay un instante en que esa correspondencia no sea perfecta. Después de la muerte ya no existe esa continuidad de la vida, pero existe su significado. O ser inmortales e inexpresivos o expresarse y morir. La diferencia entre el cine y la vida es, por lo tanto, insignificante; y la misma Semiología General que describe la vida puede describir, repito una vez más, también el cine. Por lo cual, mientras una acción que ocurre en la vida –por ejemplo, yo que estoy hablando tiene como significado su sentido que sólo podrá descifrarse verdaderamente después de la muerte–, una acción que sucede en el cine, tiene como significado el significado de la misma acción que sucede en la vida, y, por lo tanto, sólo indirectamente tiene su sentido (sentido también en este caso sólo descifrable verdaderamente después de la muerte). Por lo tanto, a diferencia de lo que ocurre en la vida, en el cine, en un film una acción –o signo figurativo, o medio expresivo, o sintagma viviente reproducido, úsese la definición que se quiera– tiene como significado el significado de la acción real análoga –realizada por las mismas personas en carne y hueso en aquel mismo cuadro natural y social–, pero su sentido ya es completo y descifrable, como si ya hubiese ocurrido la muerte. Lo que quiere decir que en el film el tiempo es finito, aunque se trata de una ficción. Por lo tanto, es necesario aceptar la fábula por fuerza. El tiempo no es el de la vida cuando se vive, sino el de la vida después de la muerte: como tal es real, no es una ilusión y puede muy bien ser el de la historia de un film.

Notas

(1) Amigo de Passolini, que ha actuado en casi todas sus películas desde Uccellacci e uccellini (N del T.).

(2) Se refiere al film Sleep, de Andy Warhol (N del T.).

De Problemas del Nuevo cine. (Varios autores) Alianza Editorial, Madrid, 1971. Traducción de Augusto Martínez Torres.

10 Planos secuencia de la historia del cine

http://elcondensadordefluzo.blogs.fotogramas.es/2014/02/12/los-10-mejores-planos-secuencia-de-la-historia-del-cine/

Tomado de: Cinefagos

Leer más