Manuel Menchón. Cineasta y escritor español Foto: Málaga hoy

Por Luis Miguel Barcenilla @BarcenillaLM & Jon Bernat Zubiri Rey @jonbernat

Miguel de Unamuno murió, repentinamente, como quedándose dormido, sin dolor, con una babucha chamuscada. Esa es la versión oficial que llega recubierta por palabras de presuntos grandes historiadores e intelectuales hasta nuestros días. Relato que cuestiona Manuel Menchón (Málaga, 1977), cineasta y ensayista, a través de Palabras para un fin del mundo (2020) y La doble muerte de Unamuno (Capitán Swing, 2021), libro coescrito junto a Luis García Jambrina. “Podemos afirmar que la versión oficial de la muerte de Unamuno es falsa y por lo tanto, hay que seguir investigando. ¿Por qué se crea un relato si no es para sustituir a otro?”, enuncia Menchón.

El 31 de diciembre de 2021 se han cumplido 85 años desde que Miguel de Unamuno muriese en extrañas circunstancias en su casa de Salamanca. La posibilidad de que fuese asesinado cobra cada vez más fuerza.

No sabemos si asesinaron a Miguel de Unamuno, pero podemos asegurar que el relato de su muerte es propagandístico. Parte del órgano de Prensa y Propaganda de Falange, en concreto. Podemos afirmarlo porque el receptor de sus últimas palabras, y es algo que no se nos había contado, no era ni amigo ni alumno ni discípulo, sino el Jefe de Prensa y Propaganda de Falange en Huelva, el señor Bartolomé Aragón. Esto se había ocultado hasta ahora. Además es importante saber que quienes portan el cadáver de Unamuno son cuatro miembros destacados del mismo órgano falangista, a las órdenes de Millán-Astray: Víctor de la Serna (escritor y periodista), Miguel Fleta (tenor), Antonio de Obregón (cineasta) y Salvador Díaz Ferrer (periodista).

¿Y los vínculos entre Millán-Astray y Aragón?

Los hemos encontrado. Cuando Millán-Astray llega a la península para sumarse a los golpistas, participa en un acto multitudinario en Huelva cubierto por el periódico de Falange que dirigía Bartolomé Aragón. Además, se da la casualidad de que Millán-Astray firma la ficha de Falange en la ciudad de Huelva.

Un periódico nada amigable con don Miguel.

Este periódico que dirige Aragón manipula las declaraciones que hace Unamuno. Cuando, supuestamente, don Miguel hace una donación forzada al Movimiento de 5.000 pesetas, que no se ha demostrado que lo hiciera, Bartolomé Aragón pone que habían sido 50.000. Tanto en el titular como en el cuerpo, lo que nos dice que no es una errata. Y por si fuera poco, Aragón tenía formación como economista, por lo que podía discernir entre 5.000 y 50.000 pesetas de la época. No queda ahí la cosa. Es importante reseñar que Aragón, previamente al golpe militar, tenía amistad con Torres López, que durante la guerra será jefe de Prensa y Propaganda de Salamanca, y con Rodríguez Aniceto, que es censor y colaborador de prensa extranjera. Ambos bajo el mando de Millán Astray.

Prensa a la que Unamuno terminó, también, por dejar de lado.

Todos los periódicos que llegaban a Salamanca querían entrevistar a Unamuno. Escogen a periodistas de derechas de medios de derechas. Lo hacen porque luego han de pasar por la traducción que hace el propio equipo de Prensa y Propaganda de Falange. Ponen lo que les da la gana en boca de Unamuno. A partir de ese momento, cuando deja de dar entrevistas, solo podemos fiarnos de sus cartas.

Todo es un constructo casi cinematográfico, ¿no?

Si la muerte está en el centro y hay un paréntesis que lo abre y otro que lo cierra, lo abre el que lo ve morir y preserva sus últimas palabras y lo cierra un funeral falangista para la prensa. El relato oficial dice que Unamuno gritó “Dios no puede abandonar a España, España se salvará porque tiene que salvarse”. Alguien que muere por una hemorragia intracerebral no puede hablar. Y Aragón también dijo que le había visto quedarse dormido. Es contradictorio. La supuesta frase final es muy parecida al lema que utilizaban en los actos de Falange: “Dios por la salvación de España”. En definitiva, la muerte de Unamuno es un relato de Prensa y Propaganda de Falange. Pero ¿Para ocultar qué?

¿Sabemos qué pasó dentro de la casa cuando murió Unamuno? Llega un médico reputado, amigo suyo y dictaminó que, efectivamente, había muerto. Pero ahí todo vuelve a estar descuadrado.

Sabemos qué pasó dentro de la casa y no se ha tenido en cuenta hasta ahora. La primera biografía de don Miguel en español es la de Salcedo, escrita durante el franquismo, donde aparece un documento manipulado. Esta es la versión que llega, la más extendida. Pero un año antes, la investigadora norteamericana Margaret T. Rudd, había entrevistado a la sirvienta de Unamuno, que estaba en la casa cuando todo ocurrió. Ella narra qué pasa cuando Unamuno se queda a solas con Bartolomé Aragón. Es más, Rudd entrevistó al propio Aragón. Ya entonces la investigadora deja caer en el libro, que hasta hoy no ha sido publicado en español pero lo hará próximamente gracias a la Universidad de Salamanca, que la muerte de Unamuno es un relato propagandístico. También describe a Aragón como un hombre muy violento y muy fascista.

A día de hoy, entonces ¿Qué sabemos de lo que pasó aquella tarde de fin de año?

En primer lugar, sabemos que Bartolomé Aragón visitaba por primera vez a Unamuno. Nunca antes había estado allí. Llama la atención que elijas un 31 de diciembre por la tarde para hacer una primera visita a un intelectual. Aragón llevaba en Salamanca desde noviembre, así que podía haber elegido otro día. Segundo, no iba a ser él quien fuera a visitarlo, iba a ir el que en ese momento era Rector [Madruga Jiménez], que sustituía a Unamuno en la Universidad de Salamanca. Madruga finalmente no acude porque tiene que acudir a un funeral. Esto está cotejado. Lo curioso es que se pida cita para visitar a Unamuno dando el nombre de su amigo Madruga. En la casa no había nadie, los nietos y las hijas están viendo belenes. La sirvienta cocina en la planta de arriba y escucha gritos de Unamuno. Esto lo cotejó Rudd entrevistando a la propia Aurelia, la empleada doméstica. Cuando baja a ver qué ha pasado vuelve el silencio y cree que don Miguel simplemente se ha enfadado. La situación se repite pero ahora Bartolomé Aragón señala: “¡Yo no le he matado! ¡Yo no le he matado!”. Según Aragón, Unamuno se había levantado del sillón para gritar la famosa frase. Creo que el falangista pudo decir esto para justificar los chillidos que había oído la sirvienta.

O se quedó dormido como un tierno abuelo hasta la muerte o sufrió hemorragia bulbar, entonces.

Es incompatible. En caso de hemorragia intracerebra lo normal es que se te nuble la mirada, que fallases al intentar hablar y que quien está contigo se dé cuenta que algo no va bien. Desde luego no parece que te estés quedando dormido como afirma el relato de propaganda.

Extraño. Lo que escribe el médico es de muy alta extrañeza. El juez tenía que dar fe con el certificado del médico.

Y además desapareció el informe médico, como otros tantos documentos. Cualquier hemorragia intracerebral tiene que ser presenciada por el médico para ser dictaminada como tal. Si, como médico, no has presenciado la muerte, pero crees que es la razón, tanto hoy como en esa época, había que hacer una autopsia judicial. ¿Por qué? Porque es una hemorragia que puede causarse sin dejar señales externas a través de una fuerte contusión, una rotura de vértebras, una jeringuilla con oxígeno en la aorta…

Y no solo eso, es que señala una causa de poca frecuencia en pacientes con hemorragias intracraneales.

Las hemorragias bulbares representan un 7% de las hemorragias intracraneales. La cerebelosa representa un 52%, por ejemplo. Hubiera sido más sencillo que, teniendo hipertensión, pusiera que le había dado un infarto o ictus, sin tanto detalle. Esa es la clave. El doctor está intentando decir que hay que hacer una autopsia que no ha hecho y deja evidencia de que no la ha hecho diciendo algo que es imposible de hacer sin abrir el cráneo.

¿Un guiño? ¿Una falsa pista?

Unamuno tenía varios hijos que estudiaron medicina. Algo que hoy es extraordinario y en ese momento, más. Esto es de primero de medicina. Uno de ellos era oftalmólogo. Estudian todo el cerebro porque hay cegueras que son cerebrales. Un especialista en el tema está dando un veredicto imposible o errado. Algo quería decir con ello.

Y también, según Bartolomé Aragón, Adolfo Núñez le manda a por medicinas. Pero Unamuno ya no tenía vida.

Y también, según Bartolomé Aragón, Adolfo Núñez le manda a por medicinas. Pero Unamuno ya no tenía vida.

Es que Aragón da muchas versiones. Si había muerto, ¿por qué iba a ir a por medicinas? Si le manda a por medicinas, ¿por qué luego nunca regresa a la casa?

Un médico muy cercano a Unamuno y al asesinado alcalde Casto Prieto.

El médico Adolfo Núñez no solo era amigo de Unamuno y del represaliado Casto Prieto, es que era concejal republicano. También era muy activo en la vida social de Salamanca. Los tres formaban parte de la institución cultural Casino de Salamanca. Uno era presidente, otro secretario y el último, tesorero. Estaban muy unidos. Con el golpe militar no fusilan a Núñez porque es incorporado al cuerpo médico militar. Cómo no iba a tener Franco a uno de los mejores cirujanos. A Adolfo Núñez le ponen una sanción de 75.000 pesetas en diciembre de 1936, una barbaridad. No se ha encontrado el porqué de la multa. Si ya está con los golpistas, ¿por qué se la ponen? El expediente del médico desapareció un año antes [1942] de que él muriese tras una larga enfermedad [1943]. Solo queda la carpetilla del archivo.

¿Y qué razón dan?

Que había humedades. Por supuestas riadas y humedades han desaparecido muchos documentos…

Entonces, ¿fue asesinado o no?

Una hemorragia intracraneal puede provocarse de muchas maneras. Pero el médico no podía saberlo. Sin dejar pistas físicas también está el envenenamiento, la asfixia… Sin análisis del cuerpo es imposible dictaminar. La clave es que sí se dictamina.

Miguel de Unamuno, desde el día 12 de octubre, había estado recluido en su casa, arrestado de facto, aunque no oficialmente. Más de dos meses encerrado y habiendo sufrido represión.

Le prohíben libros. El propio Bartolomé Aragón realiza una gran quema de libros en Huelva donde arden títulos del bilbaíno. A Unamuno le pasa de todo. Manipulan continuamente sus escritos en prensa y sus entrevistas. Dicho por él. El 13 de octubre, el Jefe Provincial de Falange, tras el acto en el Paraninfo de Salamanca, escribe a la familia Unamuno un telegrama urgente diciendo que se ha enterado de lo ocurrido: “Me he enterado de un grave incidente con ocasión del acto del Paraninfo. Tu padre dijo unas cosas que suscitaron protestas crudas y violentas de los asistentes con Millán-Astray a la cabeza. Sería doloroso que a tu padre pudiera sucederle algún incidente desagradable”. Se le retira el título de alcalde vitalicio sin aviso. El 14 de octubre todo el profesorado de la Universidad de Salamanca le retira su apoyo como Rector.

Y vuelve a la carga el fundador de la Legión, que ya le había amenazado de muerte unos días antes ante el público y Carmen Polo.

El 18 de octubre, en la primera aparición pública de Millán-Astray, este da un discurso amenazando a los intelectuales: “¡Ay de aquellos intelectuales que marchen por las sendas tenebrosas! Y los que empleen los caminos sutiles, los disfraces, los juegos de palabras desde los que se lanzan flechas ponzoñosas y se esconde el pecho. ¡Esos serán fulminados!”. Lo normal hubiera sido una arenga militar a los requetés a los que se dirigía…

Y Franco firma la definitiva destitución de Unamuno como Rector.

El 22 de octubre ya Unamuno no podía ir a la universidad. El 23 asesinan a Salvador Vila, discípulo de don Miguel y rector de la Universidad de Granada. Amigo íntimo por el que Unamuno había mediado para que lo liberasen. Solo un día después de la firma de Franco.

Contra Vila no había cargos de peso.

No. Es más, su biógrafa, Mercedes del Amo, siempre había apuntado al acto del 12 de octubre como hecho fundamental para asesinar a Salvador Vila.

Sigue, si quieres, con la cronología.

Esperan al 8 de diciembre para ejecutar a Atilano Coco porque es el Día de la Inmaculada Concepción y él era un pastor protestante.

Es terrorífico para Unamuno.

Lo hacen para que don Miguel se vaya enterando.

Pudo ser orquestado por fases. Primero, el miedo.

Una hija del propio intelectual oyó a los militares decir que si se montaba en algún coche debían abrir fuego. Legalmente no estaba en arresto domiciliario, pero no era posible que saliera. Además, el 1 de noviembre de 1936, el padre Tusquets, confesor de Carmen Polo y Franco, en abierto y en la radio le acusa de masón. “Yo acuso, y acuso sin retóricas, con pruebas a Unamuno, en cuya ayuda intervino toda la Francmasonería liberal y socialista de Francia”, dice. Si hasta los golpistas masones fueron asesinados… ¿cómo iba a salir a la calle Unamuno después de eso?

¿Por qué no lo mataron sin más miramientos? No les costaba hacerlo… como con Lorca.

No lo asesinan a todas luces porque el caso de Lorca se extendió internacionalmente. En ese momento Unamuno era candidato a premios como el Nobel y Franco no quería perder apoyos fuera. Por eso mismo el 12 de octubre, tras el tumulto que se forma por el discurso de Unamuno, tienen que protegerlo. Millán-Astray ordena a don Miguel dar la mano a Carmen Polo para que no le disparen los falangistas presentes. Una humillación para Unamuno, porque allí mandaba el rector. Se oían ruidos de armas. Hubiera sido un escándalo. Hay que dimensionar.

Y Unamuno no pisó nunca más Salamanca.

De hecho le envía una carta al director de ABC de Sevilla el 11 de diciembre donde explica que está disfrazadamente encerrado. De cara a la prensa, no podía aparecer que el intelectual estaba en contra de los golpistas. ¿Cómo iba a salir a la calle, si había sido acusado de masón? Lo hubiera matado cualquier fascista.

La represión no es solo la muerte.

La represión no es solo la muerte.

Amputaron una parte de su persona. Mataron a sus amigos, prohibieron sus obras, fue recluido. Sí, Unamuno fue un intelectual represaliado hasta su muerte. Hicieron desaparecer toda su dimensión política. Parte de su persona fue borrada. Fue enterrado con honores falangistas, como uno de los suyos, pero prohibían sus libros. Se le consideraba hereje máximo por parte de la Iglesia. “Maestro de herejes”, llegan a decir.

¿Tenemos una foto fija del momento?

Exacto. Es un gran problema, porque debemos recordar que Salamanca tarda solo dos días en caer. Al día siguiente del golpe militar, tras un baño de sangre en la Plaza Mayor de la ciudad, siendo Unamuno alcalde honorario y tras haber sido capturado su amigo Casto Prieto, él se dirige a la población desde el balcón del propio Ayuntamiento para decir: “Estoy acá como elemento de continuidad. La República acá me trajo y aquí me tenéis con gesto de paz, como Fray Luis de León”. Para evitar más derramamiento de sangre.

Y como da ese discurso, parece que apoya el golpismo.

Pero no se ha contado que al día siguiente, con alcalde militar al frente, ya no acude. Pero claro, los sublevados habían empezado la guerra diciendo que iban a poner orden en la República. Decían que eran republicanos.

Le convierten en golpista

Le convierten en un misil contra el republicanismo. El propio Azaña ataca a Unamuno al creer que está contra ellos. Lo ven como una traición. Azaña destituye a Unamuno como Rector, pero este, que no se llevaba bien con el líder de la República, acude al día siguiente a su puesto en la Universidad de Salamanca. Franco lo restituirá legalmente. Unamuno había caído en la mentira. Considera que los golpistas le han tomado el pelo.

Y se refuerza la idea.

Es cierto que podría considerarse que, al estallar la guerra, Unamuno era equidistante porque estaba en contra del marxismo y el fascismo, pero no estaba en contra de la democracia.

¿Desapareció Bartolomé Aragón?

La versión oficial la escribe Bartolomé Aragón la misma noche en la que Unamuno falleció. Está tan en shock y está tan compungido que se recluye en su hotel a relatarlo por escrito. Loscertales, Rector que había impulsado la destitución de Unamuno, enemigo a nivel académico, va al hotel la noche del 31 de diciembre y le entrega el papel. Delirante.

Y hay un supuesto poema de don Miguel en la habitación. Un poema desconocido donde Unamuno parece saber cuándo va a morir.

Es un dato que añade más tarde en otra de sus contradictorias versiones. Bartolomé Aragón tenía ese poema, supuestamente, en la habitación del hotel siendo un libro de poemas que se había autoeditado Unamuno como 30 años antes (en 1906). Aragón nació en 1909. Era imposible. Un relato patético y cutre. El 10 de enero se va al frente. Un supuesto compungido amigo con una posición estable en la retaguardia de la Universidad, ¿se va al frente a pasar frío?

¿Y qué concluyes?

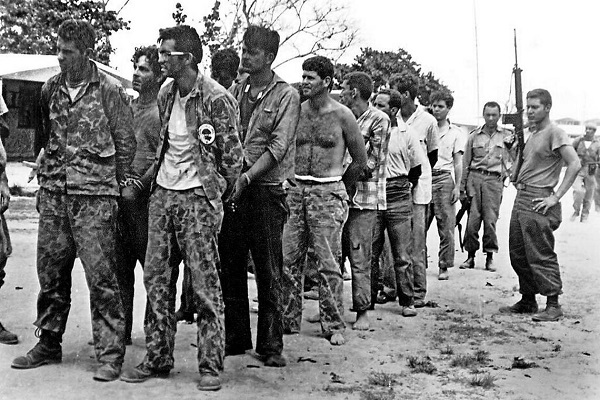

¿Qué es lo que sustenta la muerte oficial de Unamuno? Vemos la extraña dictaminación del médico, la ocultación de la identidad real de Bartolomé Aragón, cómo roban el cuerpo de Unamuno de casa para que falangistas del cuerpo de Prensa y Propaganda porten el ataúd, cómo organizan la foto… porque en Salamanca era imposible sacar esa foto sin haber erigido un dispositivo premeditadamente, no hay posibilidad de poner una cámara en esa altura. También es importante el cambio de horas en los documentos oficiales para que legalmente pudiera realizarse el entierro a plena luz del día y pudiesen hacer las fotos propagandísticas del funeral.

¿Crees que es posible que se reconozca o por lo menos se investigue?

Podemos afirmar que la versión oficial de la muerte de Unamuno es falsa y por lo tanto, hay que seguir investigando. ¿Por qué se crea un relato si no es para sustituir a otro? ¿Por qué ningún unamunólogo ha investigado a la última persona que estuvo con don Miguel? El 12 de octubre de 1936 conduce a la muerte de Miguel de Unamuno. ¿Por qué un apestado como Unamuno tras el encontronazo con Millán-Astray recibe honores falangistas?

Tomado de: El Salto

Leer más