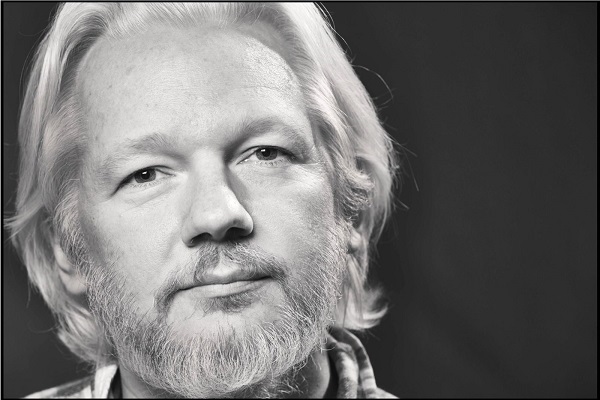

Julian Assange, periodista y editor del sitio web WikiLeak Foto Agencia Envolverde

Por Edward Joseph Snowden

Edward Snwoden explica por qué la decisión del Tribunal Supremo británico de extraditar a Assange podría sentar un precedente extremadamente peligroso para la profesión del periodismo. Y el denunciante no perdona a todos los “periodistas” que han optado por condenar a Assange, cavando la tumba de su propia profesión.

Evangelio, una palabra del inglés antiguo, es un concepto que significa “buenas noticias”. Y es el evangelio lo que ha escaseado al adentrarnos en la temporada navideña. Cada vez que este hecho me deprime, recuerdo que encontrar el mal, la fechoría e incluso el sufrimiento en los titulares, es sólo una señal de que la prensa está haciendo su trabajo. No creo que ninguno de nosotros quiera despertarse por la mañana y leer “¡Todo va de maravilla!” sobre nuestro cóctel de ponche de huevo, aunque incluso si lo hacemos, sabemos que un titular así es sólo una indicación de todo lo que no se informa.

Al entrar en esta época navideña, me siento acosado por extraños sentimientos religiosos; digo extraños porque no soy muy creyente, ni en Dios, ni en los gobiernos, ni en las instituciones en general. Trato de reservar mi fe para las personas y los principios, pero eso puede llevar a algunos años de escasez en el apaciguamiento de la sed espiritual. Puedo encontrar una forma de atribuir mis impulsos al ritualismo del Covid-19 –las abluciones de desinfección y enmascaramiento, el aislamiento penitente, el ¿qué significa todo esto? que surge de la confrontación con la impotencia y el capricho de la enfermedad–, pero una fuente más convincente podría ser la novedad de la paternidad: siendo la religión un sustituto de la tradición en general, me pregunto: ¿qué voy a dejar a mi hijo? ¿Qué herencia intelectual y emocional?

Junto con las “buenas noticias”, he estado pensando en la “mala fe”, una frase que siempre me recuerda el chiste de Thomas Pynchon, en el que todo lo malo se convierte en un balneario alemán: Bad Kissingen, Bad Kreuznach, Baden-Baden… Bad Karma.

Conocía la frase sobre todo por su cosecha jurídica, pero empecé a notar que se aplicaba cada vez más a la política durante los ciclos de la historia de Bush-Obama: los republicanos siempre estaban “negociando de mala fe”, u “operando de mala fe”, y sólo empeoró después de eso: la frase se hizo más frecuente una vez que Trump asumió el cargo. Así que me sorprendió descubrir que “mala fe” tiene raíces mucho más profundas que nuestro derecho consuetudinario: male fides, del latín. Su uso, que es fascinante explorar, era originalmente literal: se utilizaba para caracterizar a alguien que practicaba la religión equivocada. De ahí pasó a la contradicción Whitmaniana, pero muy anterior a ella. Alguien que estaba “en mala fe” estaba en contradicción consigo mismo; tenía dos corazones, o dos mentes, o más. En este sentido, incluso Jesús podría decirse que estaba en mala fe, siendo en parte humano y en parte divino.

Me impresiona profundamente la generosidad de esta definición primitiva: hay una simpatía –una simpatía con “una casa dividida contra sí misma”– que falta por completo en el sentido contemporáneo, en el que la “mala fe” es una fechoría intencionada. Esto sigue siendo, al menos para mí, una historia cautivadora que hay que descifrar: cómo una frase que significaba, a grandes rasgos, “mentirse a uno mismo sin saberlo” llegó a significar, a grandes rasgos, “mentir a otros a sabiendas”.

Estoy seguro de que todos tenemos nuestros ejemplos favoritos (o menos favoritos) de esta práctica doble (o múltiple) –esta condición que sólo luego se convirtió en práctica–, pero para mí, la categoría de mala fe que se lleva el premio siempre ha sido el legalismo burocrático que me resulta más familiar. Tal vez una mejor manera de decirlo sería: aquellas situaciones en las que el derecho se opone a la justicia.

Estoy seguro de que conocemos bien este fenómeno: el representante del seguro médico o el empleado del instituto de transporte que dice “tengo las manos atadas”; el oficial de policía o el soldado que invoca sin ironía ciertas de las fuerzas del orden más malvadas del siglo pasado cuando se encogen de hombros y dicen: “Sólo estoy cumpliendo órdenes, amigo”; o incluso aquellos que salen en la televisión para sugerir que los denunciantes (whistleblowers) podrían estar protegidos, si sólo se sometieran a los “canales adecuados”, que es el código para estar en una parte muy particular del suelo suspendido por encima de un tanque con la etiqueta: ¡PELIGRO! PIRAÑAS.

Fue Jesús el que pidió perdón a sus crucificadores diciendo: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”, pero estos insoportables practicantes de la mala fe invierten la fórmula: saben exactamente lo que hacen, y sin embargo lo hacen. Me pregunto si pueden incluso perdonarse a sí mismos.

Esta Navidad puede ser la última que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, pase fuera de la custodia de Estados Unidos. El 10 de diciembre, el Tribunal Superior británico falló a favor de la extradición de Assange a Estados Unidos, donde será procesado en virtud de la Ley de Espionaje (de 1917) por publicar información veraz. Para mí está claro que los cargos contra Assange son infundados y peligrosos, en desigual medida: infundados en el caso personal de Assange, y peligrosos para todos.

Al tratar de procesar a Assange, el gobierno de EE.UU. pretende extender su soberanía a la escena mundial y hacer que los editores extranjeros sean responsables de las leyes de secreto de EE.UU. Al hacerlo, el gobierno de EE.UU. establecerá un precedente para procesar a todas las organizaciones de noticias en todas partes –todos los periodistas en todos los países– que se basan en documentos clasificados para informar sobre, por ejemplo, los crímenes de guerra de EE.UU., o el programa de aviones no tripulados de EE.UU., o cualquier otra actividad gubernamental o militar o de inteligencia que el Departamento de Estado, o la CIA, o la NSA, preferiría mantener encerrado en la oscuridad clasificada, lejos de la vista del público, e incluso de la supervisión del Congreso.

Estoy de acuerdo con mis amigos (y abogados) de la ACLU: la acusación del gobierno estadounidense contra Assange equivale a la criminalización del periodismo de investigación. Y estoy de acuerdo con innumerables amigos (y abogados) de todo el mundo en que en el centro de esta criminalización se encuentra una paradoja cruel e insólita: a saber, el hecho de que muchas de las actividades que el gobierno de Estados Unidos preferiría silenciar se perpetran en países extranjeros, cuyo periodismo será ahora responsable ante el sistema judicial estadounidense. Y el precedente establecido aquí será explotado por todo tipo de líderes autoritarios en todo el mundo. ¿Cuál será la respuesta del Departamento de Estado cuando la República de Irán exija la extradición de los reporteros del New York Times por violar las leyes de confidencialidad iraníes? ¿Cómo responderá el Reino Unido cuando Viktor Orban o Recep Erdogan pidan la extradición de los reporteros de The Guardian? No se trata de que Estados Unidos o el Reino Unido vayan a acceder a esas demandas –por supuesto que no lo harían–, sino de que carecerían de cualquier base de principios para su negativa.

Estados Unidos intenta distinguir la conducta de Assange de la del periodismo más convencional calificándola de “conspiración”. ¿Pero qué significa eso en este contexto? ¿Significa animar a alguien a descubrir información (algo que hacen a diario los redactores que trabajan para los antiguos socios de WikiLeaks, The New York Times y The Guardian)? ¿O significa dar a alguien las herramientas y técnicas para descubrir esa información (lo que, dependiendo de las herramientas y técnicas implicadas, también puede interpretarse como una parte típica del trabajo de un editor)? La verdad es que todo el periodismo de investigación sobre seguridad nacional puede ser tachado de conspiración: el objetivo de la empresa es que los periodistas persuadan a las fuentes para que violen la ley en interés del público. E insistir en que Assange de alguna manera “no es un periodista” no hace nada para quitarle fuerza a este precedente cuando las actividades por las que ha sido acusado son indistinguibles de las actividades que nuestros periodistas de investigación más condecorados realizan rutinariamente.

Cualquiera que haya visto las malas noticias esta última semana, seguro se ha encontrado con una versión precisamente de esta pregunta, ¿es Assange un X o un periodista? En esta fórmula absurda, X puede ser cualquier cosa: hacktivista, terrorista, reptiliano. No importa qué pieza se coloque para completar el rompecabezas, porque el ejercicio no tiene sentido.

Este tipo de indagación sincera, crédula, petulante y complaciente, es sólo el ejemplo más reciente –justo a tiempo para Navidad–, de la mala fe en la carne y en la palabra, presentada por profesionales de los medios de comunicación que nunca tienen peor fe que cuando informan –o juzgan– a otros medios.

La ocultación, la retención, la manipulación del significado, la negación del significado, estas son sólo algunas de las formas en que algunos periodistas, –y no sólo los periodistas estadounidenses–, han conspirado, sí, conspirado para condenar a Assange en ausencia, y, por extensión, para condenar a su propia profesión, para condenarse a sí mismos. O tal vez no debería llamar “periodistas” a los autómatas de Fox, o a Bill Maher, porque ¿cuántas veces han hecho el duro trabajo de cultivar una fuente, o de proteger la identidad de una fuente, o de comunicarse de forma segura con una fuente, o de almacenar el material sensible de una fuente de forma segura? Todas esas actividades constituyen el alma del buen periodismo y, sin embargo, son precisamente las actividades que el gobierno estadounidense acaba de intentar redefinir como actos de conspiración criminal atroz.

Criaturas de dos corazones y dos mentes: los medios de comunicación están llenos de ellos. Y demasiados se han contentado con aceptar la determinación del gobierno de Estados Unidos de que lo que debería ser el propósito más elevado de los medios de comunicación –la revelación de la verdad, frente a los intentos de ocultarla– está súbitamente en duda y muy posiblemente sea ilegal.

¿Ese escalofrío en el aire en esta temporada navideña? Si se permite que la persecución de Assange continúe, se convertirá en una helada.

A abrigarse.

Tomado de: Investig’ Action

Leer más

Por Marc Vandepitte

Por Marc Vandepitte