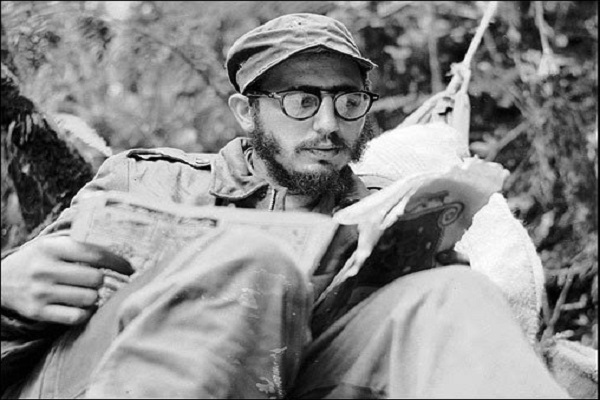

Ernesto Soberón Guzmán, director de la Dirección General de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior de la Cancillería cubana

Por Hedelberto López Blanch

Con una experiencia de seis años al frente de la Dirección General de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior (DACCRE) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Ernesto Soberón Guzmán conversó con JR para actualizar diversos puntos relacionados con los cubanos residentes en el exterior tras casi dos años de pandemia de coronavirus.

Soberón Guzmán desde 2015 funge como director general del DACCRE y antes ocupó otras responsabilidades diplomáticas entre ellas la de embajador en la Mancomunidad de Las Bahamas (2011-2015).

¿Cómo han sido las relaciones con los cubanos residentes en el exterior en estos dos años de pandemia? ¿La Covid-19 fue un impedimento para reforzarlas?

La incidencia internacional de la actual pandemia ha impedido el funcionamiento tradicional, entiéndase presencial, en materia de actividades sociales en la mayor parte de los países del mundo, cuestión a la cual no escapan las Asociaciones de Cubanos Residentes en el Exterior.

Sin embargo, esto ha propiciado que el entorno digital ganara preponderancia como un escenario insustituible para la realización de encuentros, intercambios y acciones en favor de Cuba y nuestro pueblo. Las plataformas de reuniones virtuales y las redes sociales Facebook, Twitter y YouTube se han convertido en un espacio donde nuestros connacionales, de conjunto con nuestros consulados y las instituciones cubanas, desarrollan iniciativas dirigidas a los nacionales en el extranjero y sus descendientes. El ejemplo más reciente, fue el I Festival Cultural Virtual “Cuba va conmigo”, en el cual participaron 88 artistas cubanos radicados en 15 países, y la primera edición del concurso de igual nombre dirigido a niños y adolescentes cubanos y descendientes en el exterior.

Durante los últimos dos años, han tenido lugar dos encuentros regionales virtuales de cubanos residentes en Europa, cerca de una veintena de encuentros de connacionales en Italia, Francia, Croacia, Alemania, Turquía, Kazajstán, Reino Unido, Dinamarca, Canadá, China, Panamá, Haití, Belice, Brasil y Mozambique.

En reconocimiento a la labor de los médicos cubanos, dentro y fuera de la Isla, los connacionales radicados en otros países y las Asociaciones de Cubanos Residentes en el Exterior han realizado más de un centenar de acciones, declaraciones y publicaciones desmintiendo y condenando la campaña mediática contra nuestros galenos y en apoyo a la nominación al premio Nobel de La Paz a la Brigada Médica “Henry Reeve”.

Una gran parte de los connacionales en el exterior favorece una relación constructiva con Cuba y se oponen a la inclusión de nuestro país en la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, el recrudecimiento del bloqueo y la campaña de odio, manipulación mediática, incitaciones a la violencia y los llamados terroristas a intervenciones militares en la Isla.

Por otro lado, durante esta etapa se estableció la posibilidad de que los cubanos residentes en el territorio nacional puedan regresar al país con su pasaporte vencido y sin prorrogar. Además, se mantiene vigente la prórroga automática y sin costo de estancia ininterrumpida en el exterior, más allá de los 24 meses establecidos, así como la condición de residentes en Cuba.

¿De qué forma han afectado a nuestros connacionales residentes en el exterior las más de 240 medidas adoptadas por la anterior administración de Donald Trump y ahora continuadas, y hasta ampliadas, por la de Joe Biden?

La ausencia de cambios en la política hacia Cuba por parte del actual gobierno de Estados Unidos, a pesar de las promesas preelectorales, no solo ha contribuido a profundizar los efectos de las medidas adoptadas por Trump, sino que también ha constituido una oportunidad para los defensores de una política agresiva estadounidense contra nuestro país, al tiempo que obstaculiza los lazos de la nación con los residentes en el exterior.

La persistencia de la política estadounidense de bloqueo, y las medidas adoptadas por las sucesivas administraciones de Washington para su recrudecimiento, atentan contra todos los cubanos sin importar el lugar donde residan. Entre éstas puedo citar, las afectaciones que sufren directamente las familias cubanas en la Isla; las negativas de bancos a los connacionales en terceros países para realizar transacciones financieras o recolectar fondos para apoyar a Cuba; obstáculos a los vínculos de las familias cubanas, e impiden el desarrollo socioeconómico del país.

Las restricciones a las remesas, y la lectura que el actual gobierno realiza de este tema, devienen un ataque injustificado a los canales oficiales que durante muchos años han funcionado para la tramitación de las transacciones. Las remesas constituyen un tema familiar y humanitario, no un asunto político. Las familias cubanas tienen el derecho a recibir remesas sin que exista politización o manipulación de este tema, y más aún en las actuales condiciones de pandemia.

En el plano migratorio, el cierre arbitrario e injustificado de los servicios consulares en Cuba, obligando a nuestros nacionales a viajar a terceros países sin garantía alguna de otorgamiento de visado y la eliminación de vuelos a las provincias, excepto La Habana, unido a otras acciones, afectan el derecho de los cubanos a viajar, e incluso, a emigrar, obstaculizando el flujo migratorio regular, ordenado y seguro entre Cuba y Estados Unidos.

En respuesta a esta política hostil y obsoleta contra Cuba, un número importante de nuestros nacionales y amigos solidarios en el exterior protagonizan desde marzo de este año las jornadas internacionales para exigir el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero, las cuales tienen lugar el último fin de semana de cada mes.

La inmensa mayoría de los cubanos favorece una relación constructiva con su país de origen, el mejoramiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, expandir los vínculos económicos entre ambas naciones y los viajes de los estadounidenses sin restricciones a la Isla, además de reconocer al bloqueo como una política fallida.

¿Cuál es su criterio sobre el apoyo que han dado nuestros nacionales residentes en diferentes países para ayudar a contrarrestar la pandemia de coronavirus y el bloqueo que afecta a Cuba y a nuestro pueblo desde hace 60 años?

Durante estos casi dos años de pandemia se han recrudecido las medidas de asfixia económica, comercial y financiera contra nuestro país. A causa de estas restricciones impuestas por el bloqueo estadounidense, a Cuba se le ha obstaculizado en extremo adquirir insumos y materiales médicos imprescindibles en el enfrentamiento e inmunización del pueblo contra la Covid-19.

Ante esta situación, se ha recibido ayuda internacional y donativos de gobiernos, empresas extranjeras, asociaciones de solidaridad, cubanos residentes en el exterior y otros amigos, con el fin de apoyar al sistema de salud cubano en el enfrentamiento a la pandemia.

Nuestros nacionales, a título personal, y las asociaciones de cubanos residentes en el exterior como parte de iniciativas en varios continentes, y de conjunto con amigos solidarios, han enviado donativos desde 34 países, lo que ha permitido la llegada a Cuba de más de 10 millones de jeringuillas y agujas para apoyar la vacunación y otros insumos, medicamentos y equipamientos para la detección del virus de la Covid-19, la protección del personal de salud y nuestra población, el tratamiento a los pacientes en diferentes hospitales, y el apoyo al estudio y desarrollo de los candidatos vacunales cubanos.

Aprovechamos este espacio para reiterar que para el envío expedito de ayuda, resulta necesario, en primer lugar, el traslado de la información sobre la ayuda que se desea enviar, a través de nuestras embajadas y consulados, que están en condiciones de apoyar en todas las coordinaciones. En el caso de las personas naturales, se pueden apoyar también de las asociaciones de solidaridad y de cubanos residentes en el exterior que contribuyen a consolidar diferentes iniciativas en un mismo envío, lo cual en ocasiones facilita el traslado y abarata costos.

A las acciones anteriores, se suman las caravanas, manifestaciones, declaraciones y peticiones realizadas por los connacionales en el exterior, exigiendo el fin del bloqueo y otras medidas que afectan directamente a las familias.

El pueblo y gobierno de la Isla agradecen y reconocen profundamente a los cubanos residentes en el exterior y a los amigos de distintas partes del mundo, quienes durante la pandemia han apoyado a Cuba y han reiterado el llamado a eliminar medidas relacionadas con el bloqueo.

¿Cuáles acciones se han acordado en estos años para mejorar las relaciones con los cubanos residentes en el exterior?

La actualización de la política migratoria cubana ha tenido como objetivo estrechar los lazos entre Cuba y sus residentes en el exterior como parte de un proceso continuo e irreversible. Basta revisar las medidas migratorias adoptadas durante estos últimos 43 años por nuestro gobierno, a partir del Diálogo del 78, para darse cuenta que han estado dirigidas a facilitar los viajes, en un sentido u otro, y fortalecer la comunicación acorde a las condiciones y posibilidades de cada momento.

Más recientemente, como parte del compromiso del gobierno cubano para atender a la comunidad en el exterior durante la pandemia se han desarrollado disímiles acciones como: el seguimiento y la asistencia a nuestros ciudadanos que enfermaron de Covid-19; la organización de vuelos chárter para el regreso al territorio nacional de cubanos que se encontraban en otros países. De esa forma retornaron más de 5 700 ciudadanos varados en 56 países, en más de 90 vuelos desde el 21 de marzo del 2020; la posibilidad para los residentes en Cuba de regresar con su pasaporte vencido y sin prorrogar; la prórroga automática y sin costo de la estancia en el exterior por un plazo mayor a los 24 meses establecidos.

Además, se ha aprovechado al máximo el uso de las facilidades que brindan las nuevas tecnologías de la informática y comunicaciones en función de la atención a los residentes en el exterior.

El Gobierno cubano ha aprobado diversas leyes para impulsar la inversión extranjera. ¿Qué posibilidades se abren para que la emigración cubana pueda invertir en la Isla y cuáles son los requisitos que se deben cumplir?

Cuba continúa edificando el proceso continuo e irreversible de acercamiento entre el país y sus nacionales en el exterior, iniciado por nuestro Comandante en Jefe con el “Diálogo del 78”. En este sentido, en los últimos años se han promovido e incrementado los intercambios académicos, científicos, culturales, deportivos, entre ciudadanos cubanos radicados en otros países, incluido Estados Unidos, y las instituciones cubanas, como parte de la voluntad del gobierno de fortalecer y diversificar esos nexos, así como promover su participación en el desarrollo de variadas esferas del país.

Las transformaciones actuales para impulsar y dinamizar la economía cubana abren nuevos espacios para la participación de los cubanos en el exterior en los procesos de desarrollo socio-económico. Según las regulaciones vigentes, los connacionales residentes en el exterior pueden insertarse mediante inversiones, negocios, proyectos de colaboración y de desarrollo local.

En ese sentido, hoy se trabaja en la identificación de propuestas de negocios y de inversión extranjera, incluyendo aquellos con montos discretos, de manera que faciliten la posibilidad de contribuir al desarrollo del país desde lo local, si fuese esa la preferencia. La legislación cubana se aplica por igual a los inversionistas de todos los países, sin establecer criterios discriminatorios. Sin embargo, ante este diapasón de proyectos y posibilidades, el bloqueo constituye el principal obstáculo para que los inversionistas, incluidos los nacionales, puedan insertarse en los proyectos de desarrollo.

A partir de la aprobación de las nuevas disposiciones referentes al trabajo y formas económicas de producción no estatales, el Decreto-Ley 46 establece la creación y funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), concebidas como parte del encadenamiento productivo y para estimular y dinamizar la participación de actores económicos internos en el desarrollo económico, al tiempo que constituyen una nueva oportunidad para nuestros nacionales que, encontrándose en el exterior, residan de manera permanente en el territorio nacional.

Por la importancia que reviste el tema, está concebido la realización del Foro de Negocios con la participación de cubanos residentes en el exterior con intereses de negocios e inversiones en la Isla, como parte de la II Edición del Foro Empresarial Cuba 2021, a celebrarse del 29 de noviembre al 2 de diciembre en formato virtual, lo que contribuirá a avanzar en el fortalecimiento de los vínculos entre los cubanos que viven en otros países y la nación.

¿En cuántos países hay asociaciones de cubanos residentes en el exterior y cuántos se han repatriado en estos últimos años?

Actualmente, existen 166 organizaciones de este tipo en 79 países, que apoyan a Cuba en sus principales reclamos internacionales. En los últimos años han restablecido su residencia en el territorio nacional alrededor de 72 000 ciudadanos cubanos, lo cual constituye otra muestra de los lazos existentes.

En Cuba se han desarrollado tres reuniones de “La Nación y la Emigración”. ¿Hay alguna fecha prevista para realizar la IV Conferencia?

La posposición de la IV Conferencia “La Nación y la Emigración” se debió a la situación epidemiológica internacional debido a la Covid 19, de la cual Cuba no estuvo exenta.

No obstante, se reitera la voluntad de nuestro gobierno de celebrar la Conferencia una vez existan las condiciones necesarias para ello en aras de fortalecer esos lazos, de propiciar un intercambio más amplio y fructífero y de trabajar de conjunto por la independencia, el desarrollo y el bienestar de la Patria. El camino por el cual apostamos desde 1978, es una mayor relación entre nuestros nacionales en el exterior y su Patria.

Tomado de: Juventud Rebelde

Leer más