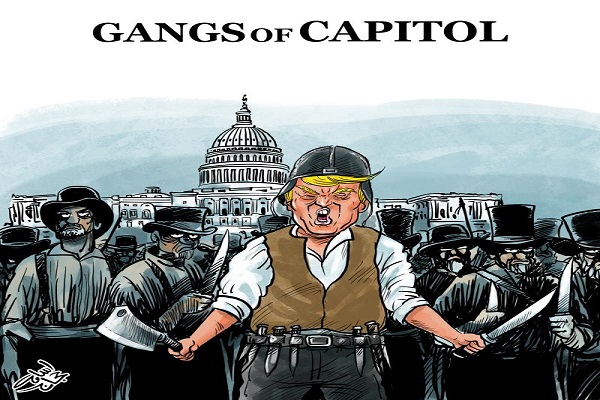

Osama Hajjaj (Jordania)

Por La Jornada @LaJornada

A un año de que una turba azuzada por el ex presidente Donald Trump asaltó el Capitolio estadunidense, el actual mandatario, Joe Biden, pronunció un discurso en el que acusó a su predecesor de haber intentado impedir un traspaso pacífico del poder. En la óptica de que dentro y fuera de Estados Unidos se vive una lucha entre la democracia y la autocracia; entre las aspiraciones de la mayoría y la avaricia de unos pocos, el demócrata denunció la red de mentiras sobre las elecciones de 2020 que el magnate ha creado porque valora el poder por encima de los principios y antepone su propio interés al de su país.

El desprecio de Trump hacia la legalidad, las formas democráticas y las mínimas normas del decoro institucional son un hecho patente desde su irrupción en la vida política; pero sería erróneo suponer que la crisis moral en la que se encuentra sumergida la sociedad estadunidense inició en 2015 –cuando el ex presentador de televisión anunció su intención de contender por la presidencia– o que fue gestada en su periodo al frente de la Casa Blanca. Por el contrario, el trumpismo es la consecuencia más dramática de la disfuncionalidad de larga data del sistema político estadunidense, y de la creciente incapacidad del mismo para responder a las demandas de la sociedad.

Dicho sistema se ha vaciado de contenidos verdaderamente democráticos hasta quedar reducido a un espectáculo, una simulación del gobierno del pueblo. Así lo reflejan la inamovilidad de su oligarquía bipartidista y de su clase política hermética, impermeable a la realidad, o la continuidad de un modelo de votación indirecta en el cual es factible (como fue el caso del mismo Trump, pero ya había ocurrido con su correligionario George W. Bush) ganar la elección, pese a perder la mayoría de los sufragios.

Más allá de esos problemas obvios, hay una palpable discordancia entre los principios políticos declarados y la realidad social e institucional. El enorme poder de los dueños de los grandes capitales y de los medios de información dominantes para influir sobre las decisiones políticas e imponer su agenda por encima de la voluntad popular anula en la práctica la pretendida igualdad de derechos de los ciudadanos y a ello se suma un racismo estructural que mantiene a millones de personas fuera del cuerpo político. Todo ello redunda en un divorcio de tal magnitud entre clase política y sociedad que desacredita por completo al sistema y abona al surgimiento de expresiones radicales como el propio trumpismo.

No es baladí recordar que la figura de Donald Trump es producto de la crisis económica crónica en amplios sectores de la población estadunidense y de instituciones que no han estado a la altura de las necesidades sociales: sólo reconociendo en el magnate al fruto de un descontento profundo y legítimo podrá desactivarse el riesgo de que él u otro personaje usen la ira de las mayorías empobrecidas para minar los fundamentos de la democracia. En este sentido, es preciso entender que las fuerzas sociales aglutinadas por el trumpismo no serán derrotadas en la arena política, sino únicamente a través de un cambio social y político profundo, en el cual se incluya tanto el rescate de las víctimas del neoliberalismo como la revisión de valores que larvan la urgente solidaridad social, entre los que se cuentan algunos tan preciados por los estadunidenses como el individualismo.

Tomado de: La Jornada

Leer más

Por Carlos Bonfil

Por Carlos Bonfil

Por David Brooks

Por David Brooks Por Marcos Roitman Rosenmann

Por Marcos Roitman Rosenmann Por José Blanco

Por José Blanco

Por La Jornada

Por La Jornada

Por Rosa Miriam Elizalde

Por Rosa Miriam Elizalde