Por Fernando Martínez Heredia

Por Fernando Martínez Heredia

El autor escribió una versión primitiva de este texto en 2005, a solicitud de Pablo González Casanova, que fue publicada en Fernando Martínez Heredia y otros, Autocríticas, un diálogo al interior de la tradición socialista (Editorial de Ciencias Sociales / Ruth Casa editorial — Cuadernos de Pensamiento Crítico N° 1, La Habana, 2009). La presente versión fue revisada y ampliada para promover la discusión en el Seminario de Posgrado del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, México DF, 19 de septiembre de 2012; y para su reedición en 2014.

Tomado de Magdiel Sánchez Quiróz (selección e introducción), Fernando Martínez Heredia. Pensar en tiempo de revolución. Antología esencial, Buenos Aires, CLACSO, 2018.

I. Socialismo, socialistas

El concepto socialismo ha sido cargado de sentido desde una amplia gama de orientaciones ideológicas y políticas diferentes, durante más de un siglo y medio. Sin duda, esto dificulta el trabajo con él desde una perspectiva de ciencia social, pero es preferible, en vez de lamentarlo, partir de esa realidad, que es casi imposible separar del concepto. Lo más importante es que desde el siglo XIX y en el curso del siglo XX la noción de socialismo auspició a un amplísimo campo de demandas, ideas y anhelos de mejoramiento social y personal, y que después de 1917 llegó a asociarse a las empresas de transformación social y humana más ambiciosas y profundas que ha vivido la Humanidad. Ellas han constituido el reto más grave que ha sufrido la existencia del capitalismo, en todas sus variantes, a escala mundial.

También ha estado vinculado el socialismo a una interrogante que es crucial para toda la época que vivimos. Se produce una multiplicación acelerada de logros técnicos y científicos en multitud de campos, y de las necesidades y los consumos asociados a ellos, un crecimiento incesante del conocimiento cada vez más profundo de los seres humanos, y cambios sensibles en el desarrollo de las subjetividades y las relaciones interpersonales. Es decir, se produce un raudo crecimiento de las potencialidades y las expectativas de la Humanidad. Esta situación, ¿desembocará en una agudización de la dominación más completa y despiadada de una minoría muy poderosa sobre las personas y la mayoría de los países, y la pauperización de gran parte de su población, al que se sumará un deterioro irremediable del medio en que vivimos? ¿O este será el prólogo de movimientos e ideas que logren transformar el mundo y la vida para poner aquellos logros inmensos al servicio de las mayorías y de la creación de un orden social y humano en que primen la justicia, la libertad, la satisfacción de necesidades y deseos, la convivencia solidaria y la armonía con la naturaleza?

Socialismo y socialista han sido denominaciones utilizadas por muy disímiles partidos y movimientos políticos, Estados, corrientes ideológicas y cuerpos de pensamiento, para definirse a sí mismos o para calificar a otros.

Las posiciones que se autocalifican socialistas pueden considerar al capitalismo su antinomia y trabajar por su eliminación, o limitarse a ser un adversario legal suyo e intentar cambiar el sistema de manera evolutiva, o ser apenas una conciencia crítica del orden social vigente. Por otra parte, la tónica predominante al tratar el concepto en los medios masivos de comunicación y en la literatura divulgativa –incluidas enciclopedias–, y en gran parte de las obras especializadas, ha consistido en una sistemática devaluación intelectual del socialismo y en simplificaciones, distorsiones y acusaciones morales y políticas de todo tipo. Pocos conceptos han confrontado tanta hostilidad y falta de rigor al ser criticados, lo que registro aquí solamente como un dato a tener en cuenta.

Las relaciones entre los conceptos socialismo y comunismo –a las que me referiré más adelante– no solo pertenecen al campo teórico y a las experiencias prácticas socialistas; el cuadro de hostilidad mencionado ha llevado muchas veces a preferir el uso exclusivo de la palabra socialismo, para evitar las consecuencias de incomunicación o malos entendidos que suelen levantarse cuando se utiliza la palabra comunismo. Durante una gran parte del siglo XX, esa desventaja fue agravada por la connotación que le daba a «comunismo» ser identificado con la tendencia más fuerte que ha habido dentro de las experiencias, organizaciones e ideas socialistas, la integrada por la Unión Soviética, el llamado movimiento comunista internacional y la corriente marxista que llamaron marxismo leninismo.

No pretendo criticar, o siquiera comentar, las muy diversas definiciones y aproximaciones que registra el concepto de socialismo, ni el océano de bibliografía con que cuenta este tema. Asomarme apenas a esa valiosa tarea erudita ocuparía todo el espacio de este ensayo, y me alejaría de lo que pretendo. Solo por excepción colocaré algunas notas al pie, para que ellas no estorben al aire del texto y su intención.

A mi juicio debo exponer aquí de manera positiva lo que entiendo básico en el concepto de socialismo, los problemas que confronta y la utilidad que puede ofrecer para el trabajo intelectual, desde mi perspectiva y desde nuestro tiempo y el mundo en que vivimos.

Dos precisiones previas, que son cuestiones de método. Una, todo concepto social debe ser definido también en relación con su historia como concepto. En unos casos puede parecer más obvio o provechoso hacerlo, y en otros más dispensable, pero entiendo que en todos los casos es necesario. La otra, en los conceptos que se refieren a movimientos que existen y pugnan en ámbitos públicos de la actividad humana, es necesario distinguir entre los enunciados teóricos y las experiencias prácticas. Tendré en cuenta ambos requerimientos en este texto.

Federico Engels y Karl Marx

II. Historia y concepto, prácticas y concepto

El socialismo está ligado al establecimiento de sociedades modernas capitalistas en Europa y en el mundo, si prescindimos de una dilatada historia que podría remontar la noción a las más antiguas sociedades con sistemas de dominación.

Esa historia incluye rebeliones de los de abajo contra las opresiones, por la justicia social, la igualdad personal o la vida en comunidad, actividades de reformadores que tuvieron más o menos poder o influencia, y también creencias e ideas que fueron formuladas como destinos o parusías, y construcciones intelectuales de pensadores, basadas en la igualdad de las personas y en un orden social colectivista, que usualmente eran atribuidas a una edad pasada o a una era futura sine dia.

En la Europa de la primera mitad del siglo XIX le llamaban socialismo a diferentes teorías y movimientos que postulaban o buscaban sobre todo la igualdad, una justicia social y un gobierno del pueblo, e iban contra el individualismo, la competencia y el afán de lucro nacidos de la propiedad privada capitalista, y contra los regímenes políticos vigentes. Estos socialistas prefiguraban sociedades más o menos perfectas o favorecían la idea de sociedades en las que predominaran los productores libres.

En general, esos socialismos debían mucho de su lenguaje y su mundo ideal a los radicalismos desplegados durante y a consecuencia de las revoluciones burguesas, especialmente de la francesa, pero encontraron base social entre los contingentes crecientes de trabajadores industriales y sus constelaciones sociales. Una parte de esos trabajadores se reconocían como tales a partir de su actividad mancomunada en las manufacturas y fábricas, potenciaban sus identidades a través de movimientos sociales y solían luchar por algunas reformas que los favorecieran; en ciertas coyunturas, encontraban lugar o recibían apoyo de organismos y líderes políticos. Pero surgieron también otros activistas y pensadores que aspiraban a mucho más: cambios radicales que implantaran la justicia social, o que llevaran la libertad personal mucho más lejos que sus horizontes burgueses.

Socialistas, comunistas y anarquistas pensaron y actuaron en alguna medida durante las grandes convulsiones europeas que son conocidas genéricamente como la Revolución del 48.

En la Europa del medio siglo siguiente se desplegó la mayor parte de las ideas centrales del socialismo, y sucedieron algunas experiencias revolucionarias y radicales, pero sobre todo sobrevino la adecuación de la mayoría de los movimientos socialistas a la hegemonía de la burguesía. El triunfo del nuevo tipo de desarrollo económico capitalista, ligado a la generalización del mercado, el dinero, la gran industria y la banca, las nuevas relaciones de producción, distribución y consumo, el mercado mundial y el colonialismo, unido a la caída del antiguo régimen y a las nuevas instituciones e ideas políticas e ideológicas creadas a partir de las revoluciones burguesas y las reformas del siglo XIX, formaron un conjunto que transformó a fondo a las sociedades en una gran parte del continente. Esa victoria en toda la línea, sin embargo, abrió la posibilidad de comprenderla desde una posición contraria al capitalismo, como el gigantesco proceso de creación de condiciones imprescindibles para que la humanidad entera contara con medios materiales y capacidades suficientes para abolir con éxito la explotación del trabajo y la propiedad privada burguesa, las opresiones sociales y políticas, el propio poder del Estado y la enajenación de los individuos.

Esa concepción nació ligada a la convicción o la confianza en la actuación decisiva que tendría un nuevo sujeto histórico. El mismo proceso de auge del capitalismo en Europa estaba creando una nueva clase –el proletariado–, capaz de llevar a cabo una nueva labor revolucionaria y destinada a ello por su propia naturaleza; la tarea suya, igual que la de la burguesía, tendría alcance mundial, pero con un contenido opuesto, liberador de todas las opresiones y de todos los oprimidos. El nacionalismo, política e ideal triunfante o exigido en una gran parte del continente, y que parecía próximo a generalizarse, sería superado por la acción del proletariado paneuropeo, que conduciría finalmente al resto del mundo a un nuevo orden en el cual no habría fronteras. Las ideologías burguesas del progreso y de la civilización podían ser aceptadas por los proletarios, porque ellos las volverían contra el dominio burgués: el socialismo sería la realización de la racionalidad moderna. Aún más, el auge y el imperio de la ciencia, con su positivismo y su evolucionismo victoriosos, podían brindar la clave de la evolución social, si se hacía ciencia desde la clase proletaria.

Una concepción se abrió paso entre las ideas anticapitalistas, en franca polémica con el anarquismo en torno a los problemas de la acción política y del Estado futuro, aunque coincidiendo con él en cuanto a la oposición radical al sistema capitalista, la abolición de la propiedad privada y el desarrollo humano. Esta fue la concepción de Carlos Marx (1818–1883), que en vida suya comenzaron otros a llamar marxismo.

Como cuerpo teórico y como ideología, ella ha sido el principal adversario del capitalismo desde entonces hasta hoy. Además, innumerables movimientos políticos y sociales anticapitalistas y de liberación en todo el mundo se han proclamado marxistas, y prácticamente todas las experiencias socialistas lo han hecho también. La producción intelectual, su historia de más de siglo y medio y las diferentes tendencias del marxismo están profundamente vinculadas a todo abordaje que se haga del concepto de socialismo. No me es posible sintetizar ese conjunto, por lo que me limito a presentar un sucinto repertorio del marxismo originario, tan abreviado que no tiene en cuenta la evolución de las ideas del propio Marx. Más adelante añadiré algunos comentarios muy parciales.

Carlos Marx intentó desarrollar su posición teórica a través de un plan sumamente ambicioso, que solo en parte pudo realizar; pero, además, es erróneo creer que estuvo elaborando un sistema filosófico acabado, como había sido usual en el medio intelectual en que se formó inicialmente. Marx fue un pensador social, lo que sucede es que puso las bases y construyó en buena medida un nuevo paradigma de ciencia social, en mi opinión el más idóneo, útil y de mayores potencialidades de los existentes hasta hoy. También entiendo que existe ambigüedad en ciertos puntos importantes de su obra teórica, y además ella adolece de ausencias y contiene algunos errores, exageraciones y tópicos que hoy son insostenibles.

Por otra parte, a pesar de su radical novedad, la concepción de Marx no podía ser ajena a las influencias del ambiente intelectual de su época, aunque fue capaz de mantener su identidad, y de contradecir la corriente principal de aquel ambiente intelectual. No puede decirse lo mismo de la mayor parte de sus seguidores, y esa debilidad ha tenido consecuencias muy negativas.

En general, la posición tan revolucionaria de Marx resultaba demasiado chocante, y el conjunto formado por la calidad del contenido y el carácter subversivo de su teoría, su intransigencia política y su ideal comunista concitó simplificaciones, rechazos, distorsiones y exclusiones.

Apunto nueve rasgos de su pensamiento que considero básicos:

1) El tipo capitalista de sociedad fue su objeto de estudio principal y de sus tesis, y a su luz es que hizo postulaciones sobre otras realidades o planteó preguntas acerca de ellas.

Tanto por su método como a través de la investigación de la especificidad del capitalismo, Marx produjo un pensamiento no evolucionista, cuando esa corriente estaba triunfando en toda la línea. Para él, lo social no es un corolario de lo natural;

2) Se enfrentó resueltamente al positivismo, que en su tiempo se convertía en la dirección principal del pensamiento social, y propuso una concepción alternativa;

3) Superó críticamente los puntos de partida de los sistemas filosóficos, tanto de los llamados materialistas como de los idealistas, abandonó la especulación filosófica en general y se colocó en un terreno teórico nuevo;

4) Produjo una teoría del modo de producción capitalista, capaz de servir como modelo para estudiar las sociedades «modernas» como sistemas de relaciones sociales de explotación y de dominación establecidas entre grandes grupos humanos. Esa teoría permite investigar las características y los instrumentos de la reproducción del sistema de dominación, las contradicciones internas principales de esas sociedades, su proceso histórico de origen, desarrollo y apogeo, y sus tendencias previsibles;

5) Su teoría social privilegia los conflictos, y considera que la dinámica social fundamental proviene de la lucha de clases moderna.

Mediante ella es que se constituyen del todo las clases sociales, se despliegan sus conflictos y tienden a resolverse mediante cambios revolucionarios. Las luchas de clases no «emanan» de una «estructura de clase» determinada a la cual las clases «pertenecen».

El desarrollo mismo del capitalismo genera un antagonismo de clases sintetizador entre burgueses y proletarios, y en esas condiciones puede emprenderse un proceso político que lleva a la revolución proletaria.

La teoría de las luchas de clases es el núcleo central de su concepción;

6) La historia es una dimensión necesaria en la teoría social de Marx, dados su método y sus preguntas fundamentales. ¿Cómo funcionan, por qué y cómo cambian las sociedades?, se pregunta. Su concepción de la historicidad y del movimiento histórico de las sociedades trata de conjugar los modos de producción y las luchas de clases. Sus estudios del capitalismo son la base de sus afirmaciones, hipótesis y sugerencias acerca de otras sociedades no europeas o anteriores al desarrollo del capitalismo, de las preguntas que se hace acerca de ellas y de las prevenciones que formula respecto a la ampliación de su teoría a otros ámbitos históricos;

7) Su concepción unitaria de la ciencia social, y su manera de relacionar la ciencia con la conciencia social, la dominación de clase y la dinámica histórica entre ellas, inauguraron una posición teórica que es radicalmente diferente a la especialización, las perspectivas y el canon de «objetividad» de las disciplinas y profesiones que se estaban constituyendo entonces en Europa, como la Economía, la Historia y la Sociología. Ese es uno de los sentidos principales de la palabra «crítica», tan usual en los títulos de obras suyas.

Marx puso las bases de la sociología del conocimiento social;

8) Marx es ajeno a la creencia en que la consecuencia feliz de la evolución progresiva de la Humanidad sea el paso ineluctable del capitalismo al socialismo. Esta aclaración es muy necesaria, por dos tipos de razones: a) como ideología de la liberación humana y social, la propuesta de Marx era más bien una profecía lanzada frente al inmenso poder burgués y la incipiencia de su movimiento. Para reafirmarse y avanzar, los marxistas comenzaron a atribuirse el respaldo de la Historia, de la ciencia y de la propia ideología burguesa del progreso: trataron de convertirlos en la promesa de que el futuro pertenecería al socialismo; b) en la época de Marx, la actividad científica estaba muy ligada al determinismo.

Numerosos pasajes suyos sugieren que el modo de producción capitalista contiene rasgos y tendencias que lo llevarán hacia su destrucción, pero eso se debe a cuestiones de método en su investigación y a que hace exposiciones parciales de su concepción. La expresión misma de «socialismo científico» reúne ideología y ciencia, que se refuerzan mutuamente. Pero Marx siempre postuló muy claramente que la caída del capitalismo no consistiría en un derrumbe a partir de sus crisis, sino en su derrocamiento mediante la revolución proletaria, o revoluciones proletarias, que conquistaran el poder político a escala mundial y establecieran la dictadura revolucionaria de la clase proletaria;[1]

9) Según Marx, solo a través de un prolongado período histórico de muy profundas transformaciones revolucionarias –del que apenas bosquejó algunos rasgos– se avanzará desde la abolición de la explotación del trabajo y la apropiación burguesas hacia la abolición del tiempo de trabajo como medida de la economía, desde la toma del poder político hacia la extinción de los sistemas de dominación de clases y los Estados, la desaparición progresiva de toda dominación y la formación de una sociedad comunista de productores libres asociados, nuevas formas de apropiación, nuevas personas y una nueva cultura. En ese proceso, el poder público perderá su carácter político, y junto con el antagonismo y la dominación de clase se extinguirán las clases: «[…] surgirá una asociación en que el libre desenvolvimiento de cada uno será la condición del libre desenvolvimiento de todos».[2]

Aunque efímera y aplastada a sangre y fuego, la Comuna dejó un legado sumamente valioso: sus hechos mismos y las enseñanzas que aportaron; una identidad rebelde que al fin tuvo encarnaciones propias; una insurrección heroica y un gobierno con democracia participativa; y la Internacional, una canción que ha alcanzado significado de símbolo a escala mundial. Hasta pocos años antes, las represiones y la negación de ciudadanía plena al pueblo habían sido armas comunes tanto de los príncipes como de los políticos liberales europeos, mientras la autonomía local, la democracia, la soberanía popular y las reivindicaciones de género eran banderas de los socialistas. Pero en 1871 ya estaban en marcha las reformas que llevaron a la construcción de un nuevo sistema en los Estados nacionales, con derecho general al voto de los varones, constituciones, estado de derecho, parlamentos y predominio de la instancia nacional, un nuevo orden que concedió o reconoció derechos en materia de ciudadanía y representación, y de organización social y política. Al mismo tiempo, las potencias de Europa renovaban el colonialismo y estrenaban el imperialismo.

Los movimientos socialistas encontraron un lugar en ese sistema: el socialismo colaboró así en la elaboración de la hegemonía burguesa, reduciéndose progresivamente de antinomia a diversidad dentro del capitalismo. Partidos de trabajadores y federaciones sindicales que se declaraban socialistas y marxistas alcanzaron éxitos notables dentro de la legalidad abierta desde los años setenta, dieron más impulso a sus intereses corporativos y a las luchas por democracia en sus países, ganaron representación en los parlamentos y se asociaron en una Segunda Internacional. Pero, al mismo tiempo, se alejaron definitivamente de los ideales y la estrategia revolucionaria y asumieron el reformismo político como guía general de su actuación. Vivían escindidos entre los ritos de su origen y su adecuación al dominio burgués, que llegó a hacerlos cómplices del colonialismo en nombre de la civilización y de la misión mundial del hombre blanco. Su pensamiento también se escindió, entre una «ortodoxia» y un «revisionismo» marxistas, que a pesar de sostener controversias constituían las dos caras de una misma moneda.

La gente común que se sentía socialista practicaba el activismo sindical, la participación política o la representación proletaria como formas de obtener «demandas inmediatas» y mejoras en la calidad de la vida –el urbanismo de la época aportó en Europa el barrio obrero–, superación personal y satisfacciones en su pertenencia a un ideal organizado. O admiraba al socialismo como ideal de los trabajadores y los pobres, acicate para adquirir educación y ascender en la sociedad, y creencia que aseguraba que el progreso llevaría a un mundo futuro sin capitalismo.

III. Socialismo y revoluciones anticapitalistas de liberación

La «bella época» del imperialismo desembocó en la horrorosa guerra mundial de 1914–1918. Pero en 1917 cayó el régimen zarista en la quebrantada Rusia, y el país entró en revolución.

El Partido Obrero Socialdemócrata ruso (bolchevique) –dirigido por Vladimir I. Lenin y opuesto a la posición de la II Internacional–, pasó a llamarse Partido Comunista, asumió una estrategia revolucionaria ante la crisis y en noviembre logró tomar el poder y convertir aquel proceso en una revolución anticapitalista.

El bolchevismo desplegó una gigantesca labor práctica y teórica que transformó o creó un gran número de instituciones y relaciones sociales a favor de los pueblos de la Rusia Soviética –URSS desde 1922–, y multiplicó las capacidades humanas y políticas de millones de personas.

Ese evento histórico afectó profundamente al concepto de socialismo. Las ideas sobre el cambio social y el socialismo fueron puestas a prueba, tanto las previas como las nuevas que surgieron en aquella experiencia. En vez de la creencia en la evolución natural que llevaría del capitalismo al socialismo y de los debates anteriores acerca del «derrumbe» forzoso del capitalismo a consecuencia de sus propias contradicciones, el bolchevismo se vio en el trance histórico de actuar en innumerables terrenos, y de poner a discusión la naturaleza del poder obrero, la actualidad de la revolución, los problemas de la organización estatal y partidaria, la política económica, la promoción y los fundamentos de una educación, una cultura, una democracia y unos valores que llevaran al socialismo, la creación de formas socialistas de vida cotidiana, los rasgos y los problemas fundamentales de la transición socialista, las perspectivas del socialismo.

El objeto de la teoría marxista se modificó y se amplió. A escala internacional, el campo conceptual y político del socialismo fue sometido a alternativas entre la revolución comunista y el reformismo socialdemócrata. La separación entre ambas posiciones fue tajante y cada una tendió a negar a la otra.

El impacto y la influencia de la revolución bolchevique en Europa y en muchos medios en el mundo fueron inmensos. La existencia y los logros de la URSS daban crédito a la posibilidad de alcanzar el socialismo en otros países, elevaron mucho el prestigio y la divulgación de las ideas socialistas y permitieron que las ideas internacionalistas se pusieran en práctica.

Después de 1919, la creación y el desarrollo de la Internacional Comunista y su red de organizaciones sociales fue el vehículo para formar un movimiento comunista que actuó en numerosos lugares del mundo. Pero se cometió el grave error de pretender que una sola forma organizativa y un mismo cuerpo ideológico teórico fueran compartidos por los revolucionarios anticapitalistas de todo el orbe, y que la línea de la Internacional se tornara determinante en las políticas y los proyectos de cambio en todas partes. Los partidos comunistas que se fueron creando en docenas de países debían ser los agentes principales de esa labor.

En escala muy diversa y adecuada a las más disímiles situaciones, la influencia del socialismo soviético estuvo presente en las ideas y las experiencias revolucionarias a lo largo del mundo del siglo XX.

El concepto de socialismo del marxismo originario sufrió adaptaciones a prácticas que fueron más o menos lejanas a sus postulados teóricos, por dos razones principales:

- a) Para Marx, la revolución anticapitalista y el nuevo régimen previsto debían ser victoriosos a escala mundial, es decir, a la misma escala alcanzada por el capitalismo. Al no suceder así, ambos tipos de sociedad quedaron como poderes enfrentados en una enemistad mortal. Pero en el interior de los regímenes de transición socialista estuvieron presente cada vez más instrumentos, relaciones, ideas, formas de reproducción de la vida social y de dominación que eran propios del capitalismo;

- b) El predominio en esas sociedades en transición de intereses parciales, y la apropiación del poder por parte de grupos, con la consiguiente expropiación de los medios revolucionarios, la participación democrática y la libertad que eran necesarios para la formación de personas y relaciones socialistas.

El proceso de la transición socialista debía ser diferente y opuesto al capitalismo –y no solo opuesto a él–, y sobre todo debía ser un conjunto y una sucesión de creaciones culturales superiores, obra de contingentes cada vez más numerosos, más conscientes y más capaces de dirigir los procesos sociales. En vez de esto, sucedió una historia de deformaciones, detenciones, retrocesos, e incluso represiones y crímenes. Durante ese proceso, el socialismo fue referido a las necesidades de la URSS y los intereses y políticas de sus gobernantes –«el socialismo en un solo país»–, fue convertido en sinónimo de metas civilizadoras o demagógicas –la «construcción del socialismo», «régimen social superior»–, su triunfo mundial fue referido a una competencia entre superpotencias –«alcanzar y superar»–, e incluso se llegó a inventar un apelativo de consuelo para la resultante soviética: el «socialismo realmente existente», o «socialismo real». La colosal experiencia bolchevique fue liquidada y la URSS se convirtió en un poderoso Estado. Todavía protagonizó la epopeya de 1941–1945 contra el nazismo, que brindó al socialismo un formidable prestigio mundial –dilapidado en la posguerra–, pero en los cuarenta años siguientes la URSS y el bloque que formó en Europa constituyeron poderes que asfixiaban a sus propias sociedades y participaban en la geopolítica bipolar. Al final de sus procesos de estancamiento y de corrosión, aquel socialismo de las fuerzas productivas y la dominación de grupos fue vencido por las fuerzas productivas y por la cultura del capitalismo.

La caída de esos regímenes, tan súbita como indecorosa, le infligió un daño inmenso al prestigio del socialismo en todo el mundo.

Desde los años treinta el marxismo había sido víctima de la liquidación de la Revolución.

Se impuso el llamado marxismo-leninismo, autoritario, dogmático, distribuidor de premios y castigos, una ideología teorizada de obedecer, legitimar, clasificar y juzgar. Unía una profusión de citas de «los clásicos» con una mezcla de filosofía especulativa y positivismo. En 1965, Ernesto Che Guevara escribió en un texto clásico acerca del socialismo: «[…] el escolasticismo que ha frenado el desarrollo de la filosofía marxista e impedido el tratamiento sistemático del período».[3]

Sería un grave error, sin embargo, reducir la historia del concepto y las experiencias del socialismo al ámbito de aquellos poderes europeos.

En la propia Europa, numerosos revolucionarios hicieron aportes al socialismo.

La obra intelectual de algunos de ellos –como Antonio Gramsci– es muy trascendente. En Asia y África, esa historia ha estado ligada al desarrollo de las revoluciones de liberación nacional y social, y a la emergencia y afirmación de Estados independientes. Han sido muy valiosos los aportes de China y Vietnam –presididos por Mao Tse Tung y Hồ Chí Minh–, y también los de Corea, los luchadores de las colonias portuguesas y Argelia, y otros africanos y asiáticos. En África, cierto número de Estados se calificaron de socialistas en las primeras décadas de su existencia como tales, y también movimientos políticos que deseaban unir la justicia social a la búsqueda de la liberación nacional.

En América Latina y el Caribe, las necesidades y las ideas llevaron a pensadores y políticos a relacionar la libertad y el anticolonialismo con la justicia social, durante la época de las revoluciones de independencia (1791–1824).

En las nuevas repúblicas, el socialismo fue valorado sobre todo en relación con los objetivos y las posiciones que se defendían o promovían.

José Martí (1853–1895) fue, a mi juicio, el pensador más profundo, original y subversivo de la época en América. Llegó a una comprensión completa del colonialismo viejo y nuevo, en sus relaciones con la explotación de los trabajadores, campesinos y pueblos sometidos en general, y con el naciente imperialismo norteamericano, y estudió los rasgos y las tendencias de este último, lo esencial de los sistemas de dominación vigentes en América Latina y la política revolucionaria necesaria para transformar la región. Político excepcional, su lucha y su proyecto eran de liberación nacional, una guerra revolucionaria para conseguir la formación de nuevas capacidades en un pueblo colonizado y la creación de una república democrática en Cuba, la detención del expansionismo norteamericano en el Caribe y el inicio de la «Segunda Independencia» del continente.

Martí conoció ideas marxianas y anarquistas, y admiró a Marx y los luchadores obreros de Estados Unidos, pero fijó su diferencia política e ideológica respecto a ellos.

Hace más de un siglo que existen las ideas socialistas en América, y organizaciones que las han proclamado o tratado efectivamente de realizarlas. Una gran corriente ha sido la que se inscribió en la Internacional Comunista o fue influida por ella y por los partidos comunistas a lo largo del siglo. Pensadores y movimientos políticos de otras corrientes, diversas entre sí, han asumido el comunismo marxista u otras ideas socialistas y han hecho un enorme número de aportes valiosos. Unos y otros se han visto ante los problemas, las identidades, los conflictos, las culturas y las situaciones latinoamericanas, y han acertado los que supieron utilizar sus instrumentos intelectuales de alcance general para conocer aquellas especificidades, como enseñó en fecha temprana José Carlos Mariátegui (1894–1930).[4] Si se estudia e investiga sin prejuicios, puede establecerse un rico inventario de ideas de pensadores y movimientos,[5] y descubrir las posiciones reales de revolucionarios descollantes, como Augusto César Sandino y Antonio Guiteras. El socialismo sigue vivo en el pensamiento latinoamericano actual –que es tan vigoroso–, y en movimientos sociales y políticos cuya capacidad de proyecto acompaña a su actividad cotidiana.

José Martí

IV. Experiencias y deber ser, poder y proyecto, concepto de transición socialista

La historia de las experiencias de socialismo en el siglo XX ha sido satanizada en los últimos veinte años y tiende a ser olvidada. Es vital impedir esto, si se quiere comprender y utilizar el concepto, pero sobre todo para examinar mejor las opciones que tiene la humanidad ante los graves peligros, miserias y dificultades que la agobian en la actualidad, y enrumbar los nuevos movimientos e ideas que retan al capitalismo.

El balance crítico de las experiencias socialistas que ha habido y existen es un ejercicio indispensable para manejar el concepto de socialismo. Contribuyo a ese examen con algunas proposiciones.

Poderes que aspiraban al socialismo organizaron y desarrollaron economías diferentes a las del capitalismo, basadas en su origen en satisfacer las necesidades humanas y la justicia social; los Estados las articularon con muy amplias políticas sociales y con cierto grado de planeamiento. Pueblos enteros se movilizaron en la defensa y el despliegue de esas sociedades, en las cuales desplegaron su condición humana y aumentaron sus capacidades y la calidad de sus vidas. Esas sociedades, y las luchas de liberación y anticapitalistas de otros pueblos, involucraron a cientos de millones de personas; ellas, y la acumulación cultural que han producido, constituyen el evento social más trascendente del siglo XX. Pero a pesar de sus logros tan grandes, los poderes socialistas padecieron graves faltas y descalabros en cuanto a elaborar un tipo propio de democracia y enfrentar los problemas de su propio tipo de dominación, impidieron la ampliación de los espacios y el poder de sus sociedades, y en síntesis resultaron incapaces de echar las bases de una nueva cultura de liberación humana y social. La victoria del capitalismo frente a este socialismo estuvo en reabsorberlo a mediano o largo plazo, lo cual forma parte de su extraordinaria cualidad de recuperar los movimientos y las ideas de rebeldía dentro de su corriente principal. Frente a esa la línea general, Cuba ha logrado mantener hasta hoy su sociedad de transición socialista.

En cuanto se habla de socialismo aparece la necesidad de distinguir entre las propuestas y el deber ser del socialismo, por una parte, y las formas concretas en que este ha existido y existe en países, a partir de las luchas de liberación y los cambios profundos en esas sociedades.

Las ideas, la prefiguración, los ideales, la profecía, el proyecto, constituyen el fundamento, el alma y la razón de ser del socialismo, y brindan las metas que inspiran a sus seguidores.

Las prácticas son, sin embargo, la materia misma de la lucha y la esperanza: mediante ellas avanza o no el socialismo, y por ellas suele ser medido.

Esa distinción es básica, pero no es la única importante cuando se reflexiona acerca del socialismo.

En cuanto se aborda una experiencia socialista, se encuentran dos problemas. Uno es interno al país en cuestión: cómo son allí las relaciones entre el poder que existe y el proyecto enunciado; y el otro es externo: se refiere a las relaciones entre aquel país en transición socialista y el resto del mundo. En la realidad ambos problemas están muy relacionados, porque las prácticas que se tengan en cuanto a cada uno de ellos afectan al otro, y en alguna medida lo condicionan.

Las cuestiones planteadas por los experimentos socialistas no existen separadas, ni en estado «puro». Hay que enfrentarlas todas a la vez, están mezcladas o combinadas, ayudándose, estorbándose o confrontándose, exigiendo esfuerzos o sugiriendo olvidos y posposiciones que pueden ser o no fatales. Sus realidades, y cierto número de situaciones y sucesos ajenos, condicionan cada proceso. Enumero algunas cuestiones centrales.

Cada transición socialista debe conseguir cambios «civilizatorios» a escala de su población, no de una parte de ella, y debatirse entre ese deber y el complejo formado por los recursos con que cuenta y las carencias que padece; pero tiene que enfrentar, al mismo tiempo, la exigencia de cambios de liberación, porque o va conquistándolos, o todo el proceso se desnaturalizaría. Las correlaciones entre los grados de libertad que posee y las necesidades que la obligan son cruciales, porque la creación del socialismo depende básicamente del desarrollo de actividades calificadas que sean superiores a las necesidades y constricciones.

Hay muchos más dilemas y problemas.

Cómo combinar cambios y permanencias, relaciones sociales e ideologías que vienen del capitalismo –y que son muy capaces de rehacer capitalismo o generarlo– con transformaciones que están destinadas a formar personas diferentes, nuevas, y a producir una sociedad y una cultura nuevas. Cómo aprovechar, estimular o modificar las motivaciones y actitudes de los individuos –sin lo cual no habrá socialismo–, cuando el poder socialista resulta tan abarcador en la economía, la política, la formación y reproducción ideológica y la vida cotidiana de las personas, y tiende a desalentar o impedir las iniciativas de las personas en la medida en que se burocratiza.

Cómo lograr que prevalezca el proyecto sobre el poder –el mayor desafío interno a los regímenes de transición socialista–, cuando, además de los ámbitos que he referido, el poder es responsable de la defensa del país frente al imperialismo y los enemigos internos, y de las relaciones con los países, las empresas y las instituciones internacionales del capitalismo.

Cómo lograr que prevalezca el internacionalismo sobre la razón de Estado.

Es necesario que el pensamiento se ocupe de los problemas centrales, como los citados y otros, porque él debe cumplir una función crucial en la realización práctica del socialismo.

No hay retórica en esta afirmación: para toda la época de la transición socialista el factor subjetivo está obligado a ser determinante, y eso exige un pensamiento que sea muy superior a sus circunstancias, crítico y creador.

Algunas cuestiones teóricas más generales, ligadas a los problemas que cité arriba, resultan de utilidad permanente en el trabajo con el concepto de socialismo.

También poseen ese valor proposiciones estratégicas del marxismo originario, como la de la necesidad de la revolución a escala mundial –frente al ámbito nacional de cada experiencia socialista y frente a un capitalismo que ha sido cada vez más profundamente mundializado.

Y problemas desarrollados en momentos o a lo largo de la historia de la teoría, como el relativo a las decisiones en cuanto a qué es lo fundamental a desarrollar en las sociedades que emprenden el camino de creación del socialismo.

Paso a exponer mi concepto de transición socialista, que intenta precisar y hacer más útil para el trabajo intelectual el concepto de socialismo.[6]

La transición socialista es la época consistente en cambios profundos y sucesivos de las relaciones e instituciones sociales, y de los seres humanos que se van cambiando a sí mismos mientras van haciéndose dueños de las relaciones sociales. Es muy prolongada en el tiempo, y sucede a escala de formaciones sociales nacionales. Consiste ante todo en un poder político e ideológico dedicado a realizar el proyecto revolucionario de elevar a la sociedad toda y a cada uno de sus miembros por encima de las condiciones de reproducción social existentes, no para adecuarse a ellas. El socialismo no surge de la evolución progresiva del capitalismo. Este ha sido creador de premisas económicas, de individualización, ideales, sistemas políticos e ideológicos democráticos, que han permitido postular el comunismo y el socialismo. Pero de su evolución solo surge más capitalismo.

El socialismo es una opción, y solo existirá a partir de la voluntad y de la acción que sean capaces de crear nuevas realidades.

Es el ejercicio de comportamientos públicos y no públicos de masas organizadas y conscientes que toman el camino de su liberación total.

La práctica revolucionaria de los individuos de las clases explotadas y dominadas, ahora en el poder, y de sus organizaciones, debe ser idónea para trastornar profundamente las funciones y resultados sociales que hasta aquí ha tenido la actividad humana en la historia. En este proceso debe predominar la tendencia a que cada vez más personas conozcan y dirijan efectivamente los procesos sociales, y sea real y eficaz la participación política de la población.

Sin esas condiciones, el proceso perdería su naturaleza, y sería imposible que culmine en socialismo y comunismo.

La transición socialista es un proceso de violentaciones sucesivas de las condiciones de la economía, la política, la ideología, lo más radical que le sea posible a la acción consciente y organizada, si ella es capaz de volverse cada vez más masiva y profunda. No se trata de una utopía para mañana mismo, sino de una larguísima transición. Su objetivo final debe servir de guía y de juez de la procedencia de cada táctica y cada política, dado que estas son las que especifican, concretan, sujetan a normas, modos y etapas las situaciones que afectan y mueven a los individuos, las instituciones y sus relaciones.

Por tanto, no basta con tener eficiencia o utilidad para ser procedente: es obligatorio sujetarse a principios y a una ética nueva, socialista.

Las etapas de la transición socialista se identifican por el grado y profundidad en que se enfrentan las contradicciones centrales del nuevo régimen, que son las existentes entre los vínculos de solidaridad y el nuevo modo de producción y de vida, por un lado, y por otro las relaciones de enfrentamiento, de mercado y de dominio.

La transición socialista debe partir hacia el comunismo desde el primer día, aunque sus actores consuman sus vidas apenas en sus primeras etapas. Se beneficia de un gran avance internacional: la conciencia y las acciones que sus protagonistas consideran posibles son superiores a las que podría generar la reproducción de la vida social a escala del desarrollo existente en sus países. Es un grave error esperar que el supuesto «desarrollo de una base técnico-material», a un grado inciertamente cuantificable, permita «construir» el socialismo, y por tanto creer que el socialismo pueda ser una locomotora económica que arrastre tras de sí a los vagones de la sociedad. El socialismo es un cambio cultural.

Nacida de una parte de la población que es más consciente, y ejercitada a través de un poder muy fuerte y centralizador en lo material y lo ideal, la transición socialista comienza sustituyendo la lucha viva de las clases por un poder que se ejerce sobre innumerables aspectos de la sociedad y de la vida, en nombre del pueblo.

Por tanto, su factibilidad y su éxito exigen la creación y desarrollo de sistemas de control sobre los que ejercen funciones, pero sobre todo complejas multiplicaciones de la participación política y el poder del pueblo, que deben ser muy diferentes y superiores a los logros previos en materia de democracia.

Desatar una y otra vez las fuerzas reales y potenciales de las mayorías es la función más alta de las vanguardias sociales, que van preparando así su desaparición como tales. El predominio del proyecto sobre el poder es la brújula de ese proceso de creaciones, que debe ser capaz de revolucionar sucesivamente sus propias invenciones, relaciones e instituciones, a la vez que hace permanentes los cambios y los va convirtiendo en hábitos. Todo el proceso depende de hacer masivos la conciencia, la organización, el poder y la generación de cambios: el socialismo no puede crearse espontáneamente, ni puede donarse.

El concepto de transición socialista está más referido al movimiento histórico, mientras el de socialismo resulta más «fijo»; entiendo que eso ayuda a discernir las ventajas de cada uno para el análisis teórico y para el análisis de las experiencias. Además, el ámbito de la transición socialista abarca toda la época entre el capitalismo y el comunismo, por lo que facilita la recuperación de este último concepto.

Socialismo es ciertamente una noción más inclusiva que comunismo, lo cual ha facilitado que pueda pensarse desde él un arco muy amplio de situaciones y posibilidades no capitalistas.

Pero al ser su sentido verdadero la creación de una sociedad cuya base y despliegue son opuestos y diferentes al capitalismo, el socialismo necesita de la noción de comunismo, por dos razones. Una, la dimensión más trascendente, el objetivo –la utopía, incluso– de las ideas y los movimientos socialistas es el comunismo, una propuesta que no está atada a la coyuntura, la táctica, la estrategia de cada caso y momento, pero sirve para reconocer o promover actitudes, y para fijar el rumbo. La segunda, el referente comunista es útil para la recuperación de la memoria histórica de más de siglo y medio de ideas, sentimientos y acciones revolucionarias, y también lo es para pensar desde otro punto de partida ético y epistemológico los grandes temas de la transición socialista.

Ernesto Che Guevara

V. Dos concepciones del socialismo

Entre tantos problemas que porta el concepto de socialismo, he seleccionado solo algunos para esta exposición.

La vertiente interpretativa del marxismo originario que privilegió la determinación de los procesos sociales por la dimensión económica fue la más influyente a lo largo de las experiencias socialistas del siglo XX. Entre sus corolarios teóricos fueron centrales los de la «obligada correspondencia entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción», la cuantificación «técnico-material» de las bases de la «construcción del socialismo» y la supuesta ley de «satisfacción creciente de las necesidades». La llamada Economía Política del Socialismo llegó a codificar en un verdadero catecismo estos y otros preceptos de mayor o menor generalidad. Pero el tema del desarrollo, que floreció y tuvo un gran auge a escala mundial entre los años cincuenta y ochenta del siglo XX, replanteó la cuestión, al pensar la relación entre socialismo y desarrollo desde la situación y los problemas de los países que se liberaban en el llamado Tercer Mundo.

Entre polémicas y aportes, se avanzó en el conocimiento del formidable obstáculo al desarrollo constituido por el sistema imperialista mundial, el neocolonialismo y el llamado subdesarrollo.

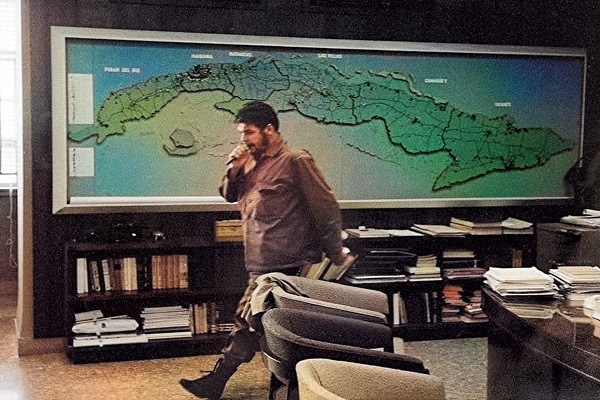

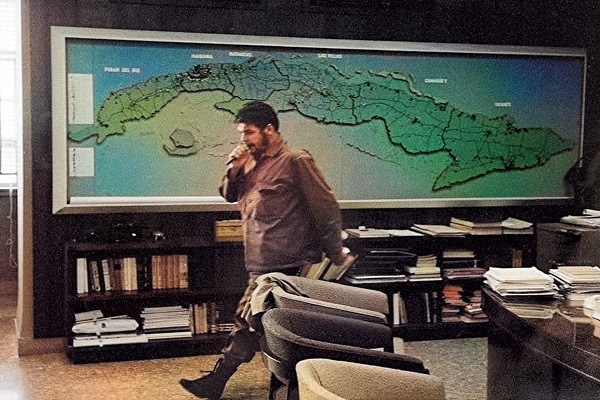

En cuanto a la relación desarrollo — socialismo, la concepción que aplicaba los principios citados entendió que el primero debía preceder al segundo, es decir, que el desarrollo de la «base económica» sería la base del socialismo. Fidel Castro y Che Guevara estuvieron entre los opuestos a esas ideas, desde la experiencia cubana y como parte de una concepción teórica de la revolución socialista que articulaba la lucha en cada país, la especificidad del Tercer Mundo y el carácter mundial e internacionalista del proceso.[7] Guevara desarrolló un análisis crítico del socialismo de la URSS y su campo, y de su producción teórica, como parte de una posición teórica socialista basada en una filosofía marxista de la praxis, y en experiencias en curso.[8]

Ha habido dos maneras diferentes de entender el socialismo en el mundo del siglo XX.

Ellas han estado muy relacionadas entre sí, solían reclamarse del mismo origen teórico y no siempre han sido excluyentes. Expongo, sin embargo, los rasgos principales que permiten afirmar que se trata de dos entidades distintas.

La primera es un socialismo que pretende cambiar totalmente el sistema de relaciones económicas, mediante la racionalización de los procesos de producción y de trabajo, la eliminación del lucro, un crecimiento sostenido de las riquezas y la satisfacción creciente de las necesidades de la población. Se propone eliminar el carácter contradictorio del progreso, cumplir lo que considera el sentido de la historia y consumar la obra de la civilización y el ideal de la modernidad. Su material cultural previo han sido tres siglos de pensamiento avanzado europeo, que aportaron los conceptos, las ideas acerca de las instituciones guardianas de la libertad y la equidad, y la fuente de creencias cívicas de Occidente. Este socialismo propone consumar la promesa incumplida de la modernidad a través de la introducción de la justicia social y la armonía universal. Su consecución necesita un gran desarrollo económico y debe liberar a los trabajadores hasta tal punto que la economía dejaría de ser medida por el tiempo de trabajo. Bajo este socialismo, la democracia sería puesta en práctica a un grado muy superior a lo logrado por el capitalismo, e incluso a sus proyectos más radicales. Libertades individuales completas, garantizadas, instituciones intermedias, contrapesos, control ciudadano, extinción progresiva de los poderes. En una palabra, toda la democracia y toda la propuesta comunista de una asociación de productores libres. Su presupuesto es que al capitalismo no le es posible racionalmente la realización de aquellos fines tan altos: solo el socialismo puede hacerlos realidad.

La otra manera de entender el socialismo ha sido la de conquistar en un país la liberación nacional y social derrocando al poder establecido y creando un nuevo poder, ponerle fin al régimen de explotación capitalista y su sistema de propiedad, eliminar la opresión y abatir la miseria, y efectuar una gran redistribución de las riquezas y de la justicia. Sus prácticas tienen otros puntos de partida. Sus logros fundamentales son el respeto a la integridad y la dignidad humana, la obtención de alimentación, servicios de salud y educación, empleo y demás condiciones de una calidad de la vida decente para todos, y la implantación de la prioridad de los derechos de las mayorías y de las premisas de la igualdad efectiva de las personas, más allá de su ubicación social, género, raza y edad. Garantiza su orden social y cierto grado de desarrollo económico y social mediante un poder muy fuerte y una organización revolucionaria al servicio de la causa, honestidad administrativa, centralización de los recursos y su asignación a los fines económicos y sociales seleccionados o urgentes, búsqueda de relaciones económicas internacionales menos injustas, y planes de desarrollo.

Este socialismo debe recorrer un duro y largo camino en cuanto a garantizar la satisfacción de necesidades básicas, la resistencia eficaz frente a sus enemigos y a las agresiones y los atractivos del capitalismo, y el enfrentamiento a las graves insuficiencias emergentes del llamado subdesarrollo y de los defectos de su propio régimen. Al mismo tiempo que realiza todas esas tareas –y no después–, debe crear instituciones, normas y hábitos democráticos, y un estado de derecho. En realidad, está obligado a crear una nueva cultura diferente y opuesta a la del capitalismo.

En el ambiente del primer socialismo se privilegia la significación burguesa del Estado, la nación y el nacionalismo: se les condena como instituciones de la dominación y la manipulación.

En el ambiente del segundo, la liberación nacional y la plena soberanía tienen un peso crucial, porque la acción y el pensamiento socialistas han debido derrotar al binomio dominante nativo-extranjero, liberar las relaciones sociales y las subjetividades de sus colonizaciones, y arrebatarle a la burguesía el control del nacionalismo y el patriotismo. Para el segundo socialismo, es vital combinar con éxito las tareas y las ansias de justicia social con las de libertad y autodeterminación nacional. El poder del Estado le es indispensable, sus funciones aumentan fuertemente y su imagen crece mucho, a veces hasta grados desmesurados.

Las profundas diferencias existentes entre el socialismo elaborado en regiones del mundo desarrollado y el producido en el mundo que fue avasallado por la expansión mundial del capitalismo han conducido durante el siglo XX a grandes desaciertos teóricos y políticos, y a graves desencuentros prácticos.

La explotación del trabajo asalariado y la misión del proletariado tienen lugares prioritarios en la ideología del primer socialismo; para el segundo, lo central son las reivindicaciones de todos los oprimidos, explotados, marginados o humillados. Este es otro lugar de tensiones ideológicas, contradicciones y conflictos políticos entre las dos vertientes, en la comprensión del socialismo y en establecer sus campos de influencia, con una larga historia de confusiones, dogmatismos, adaptaciones e híbridos. Es cierto que las construcciones intelectuales influidas por la centralidad de la explotación capitalista y de la actuación proletaria han contribuido sensiblemente a la asunción del necesario carácter anticapitalista de las luchas de las clases oprimidas en gran parte del mundo colonizado y neocolonizado. Pero para el segundo modo de socialismo, la participación decidida y el cambio profundo de las vidas de las mayorías es lo fundamental. No puede esperar, cualquiera que sea el criterio que se tenga sobre las estructuras sociales y los procedimientos utilizados para transformarlas, o los debates que con toda razón se produzcan acerca de los riesgos implicados en cada posición. Y esto es así, porque la fuerza de este tipo de revolución socialista no está en una racionalidad que se cumple, sino en potenciales humanos que se desatan.

La libertad social –pongo el acento en «social»– es priorizada en este socialismo, como una conquista obtenida por los propios participantes, más que las libertades individuales y la trama lograda de un estado de derecho. Es una libertad que se goza, o que le hace exigencias y presiona a su propio poder revolucionario, y es la que genera mejores autovaloraciones y más expectativas ciudadanas. La legitimidad del poder está ligada a su origen revolucionario, a un gran pacto social de redistribución de las riquezas y las oportunidades que está en la base de la vida política, y a las capacidades que demuestre ese poder en campos diversos, como son encarnar el espíritu libertario que se ha dejado encuadrar por él, guiarse por la ética revolucionaria y por principios de equidad en el ejercicio del gobierno, mantener el rumbo y defender el proyecto.

El segundo modo de socialismo no puede despreciar el esfuerzo civilizatorio como un objetivo que sería inferior a su proyecto liberador.

Una de sus primeras grandes misiones es proporcionar alimentación, ropa, zapatos, paz, empleo, seguridad social, atención de salud e instrucción a todos, pero enseguida todos quieren leer diarios, y hasta libros, y en cuanto se enteran de que existe el internet, quieren navegar en él. Se levantan formidables contradicciones ligadas íntimamente a las expectativas de la población y al propio desarrollo de esta sociedad. Cito solo algunas. La disciplina capitalista del trabajo es abominada mucho antes de que una cultura productiva y una alta conciencia del papel social del trabajo se vuelvan capaces de sustituirla. La humanización del trabajo y el auge de la calificación de las mayorías no son respaldadas suficientemente por los niveles técnicos, las tecnologías y la organización de los procesos con que se cuenta. Los frutos del trabajo empleado, el tesón y sacrificios conscientes y el uso planeado de recursos pueden reducirse mucho por las inmensas desventajas del país en las relaciones económicas internacionales.

Los individuos son impactados en sus subjetividades por un mundo de modernizaciones que cambian sus concepciones, necesidades y deseos, pero están dedicados conscientemente a labores cuya retribución personal es más bien indirecta y de origen impersonal, y no es necesariamente justa respecto a la calidad y la especialización del trabajo realizado.

El sistema puede aparecer frente a ellos entonces como un poder externo, dispensador de beneficios y dueño del timón de la sociedad, a la que conduce con benévolo arbitrio. La cultura «moderna» capitalista implica también economía dineraria e individualismo exacerbado, y cada uno debe vivir en soledad la competencia, los premios o castigos, el interés y el afán de lucro, el éxito o el fracaso. A pesar de las abismales diferencias que han creado y desarrollado, las sociedades que viven en el segundo modo de socialismo no pueden evitar que algunos de esos rasgos estén presentes en ellas. La mundialización del incremento de las expectativas –entre otras tendencias homogeneizadoras que no puedo tratar aquí– es muy rápida hoy, y constituye un arma de la guerra cultural mundial imperialista.

La transición socialista de los países pobres devela entonces lo que a primera vista parecería una paradoja: el socialismo que está a su alcance y el proyecto que pretende realizar están obligados a ir mucho más allá que el cumplimiento de los ideales de la razón y la modernidad, y de entrada deben moverse en otro terreno.

Su viabilidad y su camino le exigen negar que la nueva sociedad sea el resultado de la evolución del capitalismo, negar la ilusión de que la sola expropiación de los instrumentos del capitalismo permitirá construir una sociedad que lo «supere» y negarse a «cumplir etapas intermedias» supuestamente «anteriores» al socialismo. Es decir, a este socialismo le es ineludible trabajar por la creación de una nueva concepción de la vida y del mundo, al mismo tiempo que se empeña en cumplir con sus prácticas más inmediatas, en medio de graves escaseces y adversarios formidables.

Fidel Castro Ruz

VI. Necesidades y problemas actuales de la creación del socialismo

Y entonces aparece también otra cuestión principal.

Del mismo modo que todas las revoluciones anticapitalistas triunfantes desde fines de los años cuarenta del siglo XX sucedieron en el llamado Tercer Mundo, es decir, fuera de los países con mayor desarrollo económico –sin hacer caso de la doctrina que postulaba lo contrario–, el socialismo factible no depende de la evolución progresiva del crecimiento de las fuerzas productivas, su «correspondencia con las relaciones de producción» y un desarrollo social que sea consecuencia del económico, sino de un cambio radical de perspectiva.

La transición socialista se enfrenta aquí a un doble enemigo. Uno es la persistencia de relaciones mercantiles a escala internacional y nacional, que tiende a perpetuar los papeles de las naciones y los individuos basados en el lucro, la ventaja, el egoísmo y el individualismo, y sus consensos sociales acerca de la economía, el dinero, el consumo y el poder. El otro es la insuficiencia de capacidades de las personas, relaciones e instituciones, resultante de la sociedad preexistente, para realizar las grandes y complejas tareas necesarias. El subdesarrollo tiende a producir un socialismo subdesarrollado; el mercantilismo, un socialismo mercantilizado. Las combinaciones de ambos son capaces de producir frutos peores. Es forzoso que en este tipo de transición socialista las «leyes de la economía» no sean determinantes; al contrario, la dimensión económica debe ser gobernada por el poder revolucionario, y este debe constituir una conjunción de fuerzas sociales y políticas unificadas por un proyecto de liberación humana.

Es preciso calificar desde esa perspectiva los factores necesarios para emprender la transición socialista y avanzar en ella, y manejarlos de manera apropiada. Brindo ejemplos.

Derribar los límites de lo posible resulta un factor fundamental, y que se torne un fenómeno masivo la confianza en que no existen límites para la acción transformadora consciente y organizada. Dentro de lo posible se consiguen modernizaciones, pero la transición que se conforma con ellas solo obtiene al final modernizaciones de la dominación y nuevas integraciones al capitalismo mundial. Los procesos educativos tampoco se pueden «corresponder» con el nivel de la economía: deben ser, precisamente, muy superiores a ella y muy creativos.

Esta educación socialista no se propone formar individuos para obedecer a un sistema de dominación e interiorizar sus valores; al contrario, debe ser un territorio antiautoritario al mismo tiempo que un vehículo de asunción de capacidades y de concientización; la educación está obligada a ser superior a las condiciones de reproducción de la sociedad, precisamente porque debe ser creadora de nuevas fuerzas para avanzar más lejos en el proceso de liberación.

Sintetizo preguntas sobre cuestiones principales.

¿El desarrollo económico es un presupuesto del socialismo, o el socialismo es un presupuesto de lo que hasta ahora hemos llamado desarrollo económico? ¿Qué objetivos puede y debe tener realmente la «economía» de los regímenes de transición socialista? ¿Qué crítica socialista del desarrollo económico es necesaria en este siglo XXI? ¿Cómo puede una posición ambientalista socialista manejar con efectividad la conflictividad de las relaciones con los recursos y el medio natural? En otro campo de preguntas: ¿A través de la profundización de la democracia se marcha hacia el socialismo, o a través del crecimiento del socialismo se marcha hacia la profundización de la democracia? ¿Cómo pasar de la dictadura revolucionaria que abre caminos a la liberación humana, a formas cada vez más democráticas, que con sus nuevos contenidos y procedimientos aseguren la preservación, continuidad y profundización de aquellos caminos y la evitación del retroceso hacia nuevos sistemas de dominación? ¿Cómo evitar que el subdesarrollo, las relaciones mercantiles, el burocratismo, los enemigos externos, tejan la red en la cual el proceso sea atrapado y progresivamente desmontado? ¿Cómo lograr y asegurar que la transición socialista incluya sucesivas revoluciones en la revolución?

No quisiera terminar sin expresar mi posición, a la vez que reconocer la difícil situación en que se encuentran el ideal socialista y su concepto, en la coyuntura actual, aunque en la América Latina reciente ha ganado terreno y está participando en los nuevos procesos. A escala mundial, la palabra socialismo se utiliza poco, incluso en medios sociales avanzados; algunos prefieren aludir a su contenido sin mencionarla expresamente, sobre todo cuando quieren ser persuasivos. Una pregunta pertinente es: ¿Qué tiene que ver hoy el socialismo con nosotros? Opino que la única alternativa práctica al capitalismo realmente existente es el socialismo, y no la desaparición o el «mejoramiento» de lo que llaman globalización, que suele ser una vaga referencia al grado en que el capitalismo transnacional y parasitario ejerce su dominación en el mundo contemporáneo.

Tampoco considero una alternativa suficiente el fin del neoliberalismo, palabra que hoy sirve para describir determinadas políticas económicas y la principal forma ideológica que adopta el gran capitalismo. Esos conceptos no son inocentes, el lenguaje nunca lo es. Cuando se acepta que «la globalización es inevitable» se está ayudando a escamotear la conciencia de las formas actuales de la explotación y la dominación imperialista, es decir, el punto a que ha llegado en su larga historia de mundializaciones, en una gama de modalidades que va del pillaje abierto a los dominios sutiles. A la vez, se le da categoría de fenómeno natural a una despiadada forma histórica de aplastar a las mayorías, como si se tratara del clima.

En su guerra cultural mundial, el capitalismo intenta imponerle a todos –incluidos sus críticos– un lenguaje que condena a los pensamientos posibles a permanecer bajo su dominación.

El rechazo al neoliberalismo expresa un avance muy importante de la conciencia social, y puede ser una instancia unificadora para acciones sociales y políticas. Pero el capitalismo es mucho más abarcador que el neoliberalismo. Incluye todas las ventajas «no liberales» que obtiene de su sistema de expoliación y opresión económica, sus poderes sobre el Estado, la política, la escuela, la información y la formación de opinión pública y una parte de los gustos, del neocolonialismo, de sus instrumentos internacionales, su legalidad y sus supuestas luchas contra el terrorismo, el narcotráfico y la corrupción. Es por su propia naturaleza que este sistema resulta funesto para la mayoría de la población del planeta y para el planeta mismo, y no por sus supuestas aberraciones, una malformación que puede ser extirpada o un error que pueda enmendarse.

El capitalismo ha llegado a un momento de su desarrollo en que desenvuelve todas sus capacidades con un alcance mundial, pero su esencia sigue siendo la obtención de su ganancia y el afán de lucro, la dominación, explotación, opresión, marginalización o exclusión de la mayoría de las personas, la conversión de todo en mercancía, la depredación del medio, la guerra y todas las formas de violencia que le sirven para su sistema económico y para imponerse, o para dividir y contraponer a los dominados entre sí. Lo más grave es el carácter parasitario de su tipo de expansión, centralización y dominación económica actual, y el dominio de Estados Unidos sobre el sistema. Ellos están cerrando las oportunidades a la competencia y la iniciativa que eran inherentes al capitalismo, y a su capacidad de emplear a las personas; están vaciando de contenido su democracia y liquidando su propio neocolonialismo. Le cierran las oportunidades de satisfacer sus necesidades básicas a más de la cuarta parte de la población mundial, y a la mayoría de los países el ejercicio de su soberanía plena, de vida económica y social propia y de proyectos nacionales.

Es cierto que en la fase final del siglo XX se reunieron numerosas derrotas de causas populares, el fracaso de una gran parte de los intentos de desarrollo y el fin de la bipolaridad. El capitalismo pareció más poderoso e intangible que nunca, pero en realidad porta grandes debilidades y está acumulando elementos en su contra. El mayor potencial adverso a su dominación es la enorme cultura acumulada de experiencias de contiendas sociales y políticas –y de avances obtenidos por la Humanidad–, cultura de resistencias y rebeldías que fomenta identidades, ideas y conciencia, y deja planteadas inconformidades y exigencias formidables y urgentes. Todo eso favorece la opción de sentir, necesitar, pensar y luchar por avances y creaciones nuevas.

Los principales enemigos internos de las experiencias fallidas de transición socialista han sido la incapacidad de ir formando campos culturales propios, diferentes, opuestos y superiores a la cultura del capitalismo –y no solamente opuestos–, y la recaída progresiva de esas experiencias en modos capitalistas de reproducción de la vida social y la dominación. Mientras, el sistema desplegó su paradoja: lograr un colosal y muy cautivador dominio cultural, y al mismo tiempo ser cada vez más centralizado y más excluyente, producir monstruosidades y monstruos, ahogar sus propios ideales en un mar de sangre y lodo, y perder su capacidad de promesa, que fue tan atractiva. Por eso trata hoy de consumar el escamoteo de todo ideal y toda trascendencia, y reducir los tiempos al presente, sin pasado ni futuro, para impedirnos recuperar la memoria y formular los nuevos proyectos, esas dos armas tan poderosas.

Solo podrá salvar a la humanidad la eliminación de ese poder, un trabajo creador, abarcador y muy prolongado contra la pervivencia de su naturaleza, y una política sistemática y eficaz de recuperación del medio en que vivimos.

La única propuesta capaz de impulsar tareas tan ineludibles y prodigiosas es el socialismo.

Pero esta afirmación del socialismo es una postulación que debe enfrentarse a un fuerte grupo de preguntas y desafíos. El socialismo, ¿es una opción realizable, es viable? ¿Puede vivir y persistir en ciertos países o regiones, sin controlar los centros económicos del mundo? ¿Es un régimen político y de propiedad, y una forma de distribución de riquezas, o está obligado a desarrollar una nueva cultura, diferente, opuesta y más humana que la cultura del capitalismo? Por su historia, ¿no está incluido también el socialismo en el fracaso de las ideas y las prácticas «modernas» que se propusieron perfeccionar a las sociedades y las personas?

No hay que olvidar ni disimular ninguno de esos desafíos, precisamente para darle un suelo firme a la idea socialista, sacarle provecho a sus experiencias y tener más posibilidades de realizarla.

Notas:

[1] «[…] la revolución no solo es necesaria porque la clase dominante no puede ser derrocada de otro modo, sino también porque únicamente por medio de una revolución logrará la clase que la derriba salir del cieno en que se hunde y volverse capaz de fundar la sociedad sobre nuevas bases». Marx, C. y Engels, F. La ideología alemana (La Habana: Edición Revolucionaria, 1966): 78. Veinte años después de aquella obra de deslinde teórico y exposición positiva, Marx cierra la exposición del tomo I de El Capital, «La tendencia histórica de la acumulación capitalista», con la actuación revolucionaria de la clase proletaria consciente: «Se la hace saltar. Suena la hora postrera de la propiedad privada capitalista. Los expropiadores son expropiados». Marx, C. El Capital (México: Siglo XXI, 1975). Trad. P. Scaron.: 953, T. I, Vol. 3.

[2] Marx, C. y Engels, F. «Manifiesto comunista» en Marx, C. y Engels, F. Obras escogidas (Moscú: Editorial en Lenguas Extranjeras, 1959 [1848]): 43, T. I.

[3] Guevara, E. Ch. 1970a [1965] «El socialismo y el hombre en Cuba» en Ernesto Che Guevara. Obras 1957–1967 (La Habana: Casa de las Américas): 377, T. II.

[4] «El socialismo no es, ciertamente, una doctrina indoamericana. Pero ninguna doctrina, ningún sistema contemporáneo lo es, ni puede serlo. Y el socialismo, aunque haya nacido en Europa, como el capitalismo, no es tampoco específico ni particularmente europeo. Es un movimiento mundial […]. No queremos, ciertamente, que el socialismo sea en América calco y copia. Debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida, con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indoamericano. He aquí una misión digna de una generación nueva» (Mariátegui, J. C. «Aniversario y Balance» en José Carlos Mariátegui. Obras (La Habana: Casa de las Américas, 1982) [Reproducido de Amauta (Lima) Año III, N° 17, septiembre de 1928]).

[5] Como el logrado por Michael Löwy (Löwy, M. O marxismo na América Latina. Uma antologia de 1909 aos días atuais, San Pablo: Ed. F. Perseu Abramo, 1999).

[6] Selecciono aquí elementos que me parecen principales, pero forzosamente resultan parciales respecto a una argumentación que vengo elaborando desde hace más de tres décadas. Puesto a escoger una referencia, sugiero ver (Martínez Heredia, F. «Transición socialista y cultura: problemas actuales» en Casa de las Américas (La Habana) N° 178, enero-febrero), reproducido en: Martínez Heredia, F. «Transición socialista y cultura: problemas actuales» en Martínez Heredia, F. En el horno de los noventa (Buenos Aires: Ediciones Barbarroja, 1999 [1990]): 182–194; Martínez Heredia, F. «Transición socialista y cultura: problemas actuales» en Martínez Heredia, F. En el horno de los noventa (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2005 [1990]): 247–262; y Martínez Heredia, F. «Transición socialista y cultura: problemas actuales» en Socialismo, liberación y democracia. En el horno de los noventa (Melbourne / Nueva York: Ocean Sur, 2006 [1990]): 227–242.

[7] «Marx concibió el socialismo como resultado del desarrollo. Hoy, para el mundo subdesarrollado el socialismo ya es incluso condición del desarrollo. Porque si no se aplica el método socialista –poner todos los recursos naturales y humanos del país al servicio del país, encaminar esos recursos en la dirección necesaria para lograr los objetivos sociales que se persiguen–, si no se hace eso, ningún país saldrá del subdesarrollo.» Castro Ruz, F. 1970 [1969] «Palabras a los 244 graduados del Instituto de Economía de la Universidad de La Habana, 20 de diciembre» en Pensamiento Crítico (La Habana) N° 36: 133–184, enero.

«No puede existir el socialismo si en las conciencias no se opera un cambio que provoque una nueva actitud fraterna frente a la humanidad, tanto de índole individual, en la sociedad en que se construye o está construido el socialismo, como de índole mundial en relación a todos los pueblos que sufren la opresión imperialista […]. El desarrollo de los subdesarrollados debe costar a los países socialistas; de acuerdo, pero también deben ponerse en tensión las fuerzas de los países subdesarrollados y tomar firmemente la ruta de la construcción de una sociedad nueva» Guevara, E. Ch. 1970b [1965] «Discurso en el Seminario Económico de Solidaridad Afroasiática, Argel, 24 de febrero» en Ernesto Che Guevara. Obras 1957–1967 (La Habana: Casa de las Américas): 572–583, T. II.

[8] En los últimos años se han publicado más textos del Che. Llamo la atención sobre una obra de gran valor, Apuntes críticos a la Economía Política (Guevara, E. Ch. 2006 Apuntes críticos a la economía política, La Habana: Editorial de Ciencias Sociales / Ocean Press). Acaba de publicarse un nuevo libro que incluye otros inéditos del Che, para el cual escribí un estudio introductorio: Guevara, E. Ch. Apuntes filosóficos (La Habana: Ocean Sur / Centro de Estudios Che Guevara, 2012).

Tomado de: La Tizza

Leer más

Por Fernando Martínez Heredia

Por Fernando Martínez Heredia

Por José Ernesto Nováez Guerrero @NovaezJose

Por José Ernesto Nováez Guerrero @NovaezJose Por Cimarronas

Por Cimarronas Por Juan Valdés Paz

Por Juan Valdés Paz

En La historia me absolverá se exponía de forma nítida que el objetivo de la Revolución era cumplir la promesa de soberanía nacional y justicia social largamente postergada desde la manigua y la propuesta martiana, y otra vez preterida y traicionada en la Revolución del 30. Ello significaba que la lucha no se agotaba con el derrocamiento de una dictadura sino que implicaba el inicio de cambios económicos, políticos y sociales de profundo calado que transformaran las estructuras de dominación e injusticia de la sociedad cubana. Para los jóvenes moncadistas el ideal revolucionario se sintetizaba en la siguiente tríada ideológica: libertad política, independencia económica, justicia social; extendida en el imaginario político cubano a partir de las jornadas de lucha contra Machado y la primera dictadura de Batista. Aunque en el texto no se mencionara la palabra socialismo, en las condiciones concretas de la Cuba de 1953, un país subdesarrollado y dependiente, sojuzgado por el imperialismo, las medidas que proyectaba solo podrían ser cumplidas y llevadas hasta sus últimas consecuencias con una revolución socialista. Las exigencias de libertad, independencia, igualdad y justicia social eran ya incompatibles con los límites que imponía el capitalismo. Así lo explica el propio Fidel:

En La historia me absolverá se exponía de forma nítida que el objetivo de la Revolución era cumplir la promesa de soberanía nacional y justicia social largamente postergada desde la manigua y la propuesta martiana, y otra vez preterida y traicionada en la Revolución del 30. Ello significaba que la lucha no se agotaba con el derrocamiento de una dictadura sino que implicaba el inicio de cambios económicos, políticos y sociales de profundo calado que transformaran las estructuras de dominación e injusticia de la sociedad cubana. Para los jóvenes moncadistas el ideal revolucionario se sintetizaba en la siguiente tríada ideológica: libertad política, independencia económica, justicia social; extendida en el imaginario político cubano a partir de las jornadas de lucha contra Machado y la primera dictadura de Batista. Aunque en el texto no se mencionara la palabra socialismo, en las condiciones concretas de la Cuba de 1953, un país subdesarrollado y dependiente, sojuzgado por el imperialismo, las medidas que proyectaba solo podrían ser cumplidas y llevadas hasta sus últimas consecuencias con una revolución socialista. Las exigencias de libertad, independencia, igualdad y justicia social eran ya incompatibles con los límites que imponía el capitalismo. Así lo explica el propio Fidel: Las razones que convirtieron al Movimiento 26 de Julio en la organización hegemónica de la oposición a la dictadura de Batista y la colocaron en condiciones de dirigir la revolución fueron variadas:

Las razones que convirtieron al Movimiento 26 de Julio en la organización hegemónica de la oposición a la dictadura de Batista y la colocaron en condiciones de dirigir la revolución fueron variadas: