Por María de los Ángeles Fernández & Andrea Liba

Por María de los Ángeles Fernández & Andrea Liba

La fortaleza del movimiento feminista no está solo presente en las calles. Poco a poco, los reclamos colectivos van configurando cambios sociales que llegan a tener impactos legislativos. El ejemplo más claro es el concepto de ‘violencias machistas’, ampliamente aceptado pero que ha supuesto una larga travesía de declaraciones, normas o convenios para definir no solo políticamente qué es la violencia que sufren las mujeres. ¿De qué hablamos cuándo hablamos de violencias machistas?, ¿y de violencia de género?, ¿qué ocultan quienes hablan de violencia familiar?

Este es un recorrido cronológico que esboza un camino que aún se está trazando.

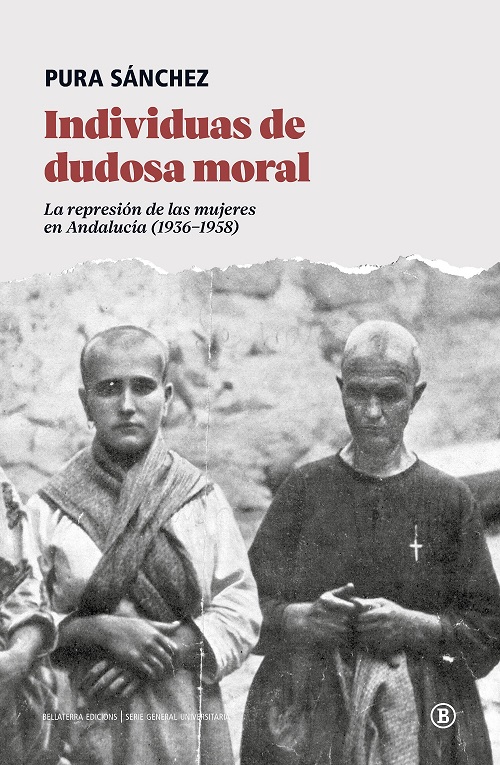

Esposa o hija. Hasta el año 1975, en el Estado español las mujeres ocupaban una posición jurídica de subordinación respecto a los hombres, o se dependía del padre o del marido. Además, la violencia de género en el ámbito de la pareja estuvo permitida y respaldada por la legislación hasta 1978; por ejemplo, se eximía de responsabilidad al varón que asesinaba a su esposa por “adulterio”. Y no fue hasta 1989 cuando empezó a castigarse la conducta violenta en el ámbito familiar.

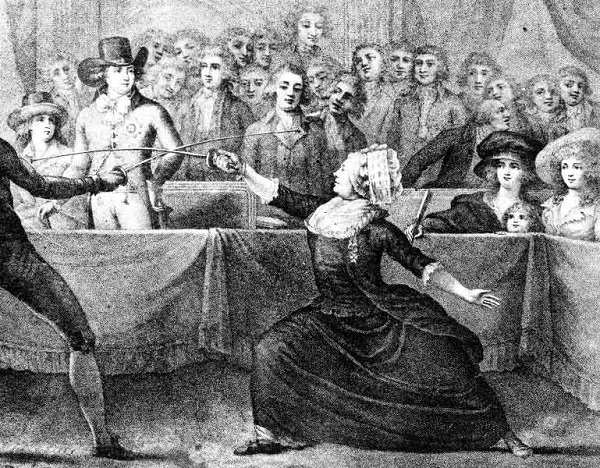

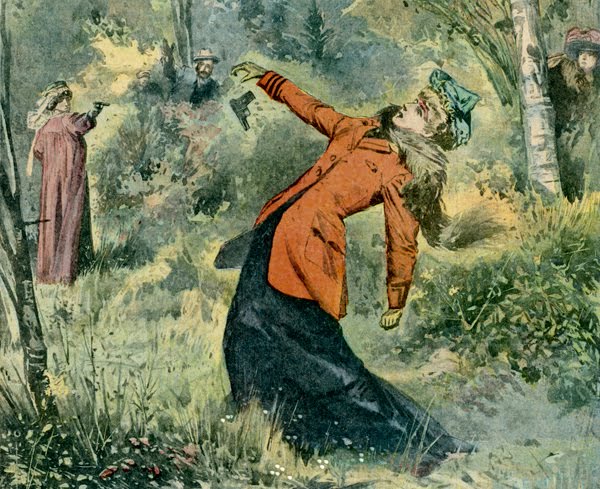

Es en la década de los 90 cuando, en el marco de Naciones Unidas, se habla de la violencia explícita que sufren las mujeres, aunque la noción llevaba dos décadas de desarrollo. En 1974 la palabra “femicidio” fue usada por Carol Orlock y dos años después Diana Russell la pronunció ante 2.000 personas, en el Primer Tribunal Internacional de Crímenes contra Mujeres, en Bruselas. En 1994, Russell, junto con Jull Radfor, publicó el libro Femicidio: La política del asesinato de mujeres. Las activistas feministas impulsaron los cambios institucionales y legislativos.

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, de 1993, constituye, en el marco de la ONU, el primer instrumento internacional que abordó de forma explícita la violencia contra las mujeres, estableciendo un contexto para la acción nacional e internacional. Esta declaración define la violencia contra las mujeres como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Hasta entonces, términos que obviaban la estructura de poder patriarcal y machista, como crimen pasional o violencia conyugal, eran aceptados de manera mayoritaria.

En 1995, la Organización de Naciones Unidas, en la IV Conferencia Mundial, reconoció que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz, y que viola y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Además, la subrayó como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. También ese año, la Cuarta Conferencia mundial sobre la mujer y la aprobada Declaración y plataforma de acción de Beijing aportaron todo un marco de análisis y de propuestas consensuado internacionalmente, vigentes 25 años después.

En el Estado español, el asesinato de Ana Orantes en 1997 fue sin duda un antes y un después en cómo la sociedad percibía la violencia machista, aunque todavía no se llamara así. Pero en realidad no fue hasta 2004 cuando hubo un verdadero cambio de paradigma. Hasta entonces las agresiones a mujeres se contemplaban como agresiones en el ámbito doméstico, por lo que quedaban diluidas en otro tipo de violencias que ocurren en este espacio: eran catalogadas como algo que sucede en el ámbito privado, dejando de lado su importancia como problema político y social. En 1998, la Fiscalía General del Estado dictó una circular que recogía un concepto amplio de violencia doméstica, incluyendo las acciones u omisiones, penalmente sancionables, cuando se cometen por un miembro de la familia contra otro que convive en el mismo domicilio. Por tanto, únicamente se hacía referencia a los malos tratos producidos entre personas que comparten casa.

Los límites de la legislación vigente

La Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género, de 2004, ofrece protección a las mujeres que sufren malos tratos y violencia (física y psicológica, así como las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de la libertad) por parte de sus parejas y exparejas. Más allá del camino legislativo abierto, con juzgados especializados incluso, la norma sirvió también como herramienta de sensibilización social y de educación en materia de igualdad. Desde 2014, se consideran también víctimas de violencia de género los hijos e hijas menores de edad de las mujeres que sufren este tipo de violencia.

Aunque en su momento fue muy aplaudida, la ley vigente se queda corta a la hora determinar qué mujeres sufren violencia o son asesinadas por el hecho de ser mujeres. “Esta decisión política ha contribuido a que la sociedad tienda a identificar como violencia de género solo la que ocurre en la pareja y que no acabe de situar su origen en la desigualdad y la dominación masculina”, recoge el artículo ‘¿Empezamos a hablar de feminicidio en el Estado español?’, publicado en Pikara Magazine en 2015. Por eso, las estadísticas oficiales de asesinadas son cortas y no reflejan la verdadera dimensión de este tipo de violencia.

La ONG Mugarik Gabe ha trabajado ampliamente en torno a la conceptualización de las violencias machistas. En su informe ‘Una vida sin violencias machistas: una apuesta de Mugarik Gabe’ este colectivo recoge que la “violencia de género” alude a las desigualdades explicitadas por el sistema sexo-género y las relaciones de poder como causa. En cambio, recoge el documento, “hay quien opina que este concepto es difuso y poco comprensible y optan por ‘violencia machista’, porque además de a las causas detalla responsabilidades”. De hecho, Mugarik Gabe defiende el uso de “violencias machistas” porque destaca las causas de manera clara y comprensible, y porque el uso del plural visibiliza la diversidad de formas en las que se expresa este tipo de violencia, que va desde expresiones sutiles hasta otras extremas.

Carácter específico y diferenciado

“Las violencias ejercidas contra las mujeres han sido denominadas con diferentes términos: violencia sexista, violencia patriarcal, violencia viril o violencia de género, entre otros. En todos los casos la terminología indica que se trata de un fenómeno con características diferentes de otras formas de violencia. Es una violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo, en el marco de unas relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres. La presente ley reconoce el carácter específico y diferenciado de esta violencia y también la necesidad de profundizar en los derechos de las mujeres para incluir las necesidades que tienen en el espacio social”, recoge por su parte la Ley del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, aprobada en 2008 en Catalunya y que sirve, según indica en su preámbulo, para el reconocimiento del papel histórico y pionero de los movimientos feministas.

Esta legislación autonómica opta por la expresión violencia machista, “porque el machismo es el concepto que de forma más general define las conductas de dominio, control y abuso de poder de los hombres sobre las mujeres y que, a su vez, ha impuesto un modelo de masculinidad que todavía es valorado por una parte de la sociedad como superior. La violencia contra las mujeres es la expresión más grave y devastadora de esta cultura, que no solo destruye vidas, sino que impide el desarrollo de los derechos, la igualdad de oportunidades y las libertades de las mujeres”.

Volviendo a la ley estatal, no contempla ciertos tipos de agresiones que se deberían tener en cuenta para cumplir con el Convenio de Estambul, ratificado en 2014 por el Estado español, como los matrimonios forzosos, las mutilaciones genitales, la trata, la esterilización forzosa o el acoso sexual, entre otras. De hecho, aunque el Código Penal los recoge, estos delitos no están tipificados ni como violencia de género ni como violencia machista.

Tras las masivas movilizaciones contra la violencia que sufren las mujeres celebradas el 7 de noviembre de 2015, y tras la huelga de hambre de varias activistas en la madrileña Puerta del Sol, en febrero de 2017, las diferentes fuerzas políticas con representación parlamentaria entonces se vieron obligadas a atender la cuestión y los reclamos del movimiento feminista. Así, el Pacto de Estado contra la violencia de género, suscrito en 2017, busca solucionar esta carencia legislativa y amplía el concepto de violencia machista.

El eje ocho, de la decena que tiene el Pacto, recoge el compromiso para “la visualización y atención de otras formas de violencia contra las mujeres, prestando especial atención a la violencia sexual, a la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, a la mutilación genital femenina y a los matrimonios forzados. De conformidad con el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), de 2011, se incluirán todos los actos de violencia basados en el género que impliquen o puedan implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada”. El Pacto también incide en la necesidad de cambios legislativos y jurídicos, incluido el Código Penal.

Ampliando el marco

Aunque el Pacto está lejos de ser aplicado completamente, las necesidades de cambios legislativos reclamados por el movimiento feminista no cesan. Por ejemplo, la ley catalana de 2008 va a ser modificada y la propuesta es introducir conceptos clave como violencias digitales, consentimiento sexual, violencia institucional e interseccionalidad. “Amplía las violencias en el ámbito social y comunitario, las formas de violencias machistas y la formación de profesionales; y supone un punto importante de inflexión también en el reconocimiento a las disidencias de género y la incorporación de la violencia institucional”, se recoge en el reportaje ‘Violencia de género, los debates que vienen’, publicado en Pikara Magazine, en marzo de 2020, en el que también se hace mención a que “hay que ampliar el sujeto de la ley de violencias machistas, porque se ha visto que la violencia machista es algo que no solo afecta a las mujeres cis”, como dice una de las impulsoras de la modificación legislativa.

También en marzo de 2020, el Ministerio de Igualdad lanzó el Anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, que propone reformas en el Código Penal. Porque si hablamos de violencia sexual hablamos de violencias machistas. Entre otras medidas novedosas, de aprobarse esta ley el acoso callejero se consideraría delito.

Las modificaciones legislativas propuestas, como ha explicado la catedrática de Derecho Penal en la Universidad de A Coruña Patricia Faraldo, no tienen solo una función punitiva, sino educativa y social, al trasladar un mensaje a la sociedad de lo que se considera intolerable. Esta función social, de reeducación, también es clave para la abogada Laia Serra, quien en el caso concreto del consentimiento en las relaciones sexuales considera que “la gente tiene que incorporarlo en sus conversaciones, en la manera de relacionarse, en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, en el ámbito de ocio. La gente tiene que entender que, si no hay un sí, es un no. Y, en el ámbito legal, esto va a determinar que, para delimitar cuándo hay delito y cuándo no, se tiene que interpretar la situación de acuerdo con este parámetro”.

Otros conceptos

En Política sexual, Kate Millet escribe: “No estamos acostumbrados a asociar el patriarcado con la fuerza. Su sistema socializador es tan perfecto, la aceptación general de sus valores tan firme y su historia en la sociedad humana tan larga y universal, que apenas necesita el respaldo de la violencia. (…) Al igual que otras ideologías dominantes, tales como el racismo y el colonialismo, la sociedad patriarcal ejercería un control insuficiente, e incluso ineficaz, de no contar con el apoyo de la fuerza, que no solo constituye una medida de emergencia, sino también un instrumento de intimidación constante”.

Acoso callejero, violencia digital, trata…. Las violencias machistas no tienen una única expresión y no son hechos aislados. Mugarik Gabe menciona el concepto de “continuum”, una continuidad en el uso de la violencia como un mecanismo de control, y recuerda la conexión entre las distintas violencias contra las mujeres, desde las que se dan en el ámbito de las parejas heterosexuales hasta, por ejemplo, la violencia del Estado o la que sucede en los conflictos armados. En su informe, la ONG describe también algunos tipos de violencia (física, psicológica, económica, social o sexual), y hace hincapié sobre todo en la “violencia estructural” que, apunta, es aplicable en aquellas situaciones en las que se produce daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas y surge de los sistemas políticos, económicos y sociales dominantes que niegan los beneficios y el acceso a una vida digna a un gran número de personas. “Se da una violencia estructural contra las mujeres que mantiene el sistema de dominación patriarcal, reproduciéndose en todas las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales”, apunta este colectivo.

Las estructuras, por tanto, no se modifican con una ley o un debate parlamentario. Por eso, Laia Serra insiste en que “no tiene sentido que destinemos toda la energía a promulgar solo leyes de violencia machista cuando hay muchas otras leyes que tienen incidencia directa en los derechos de las mujeres y son fuente directa de violencia”, como, por ejemplo, la ley de extranjería o la ley mordaza. Y añade: “Se tendría que incorporar a partir de ahora el impacto de género en la promulgación de cualquier ley, sea del ámbito que sea, y revisar las leyes existentes que son fuente de violencia y de recorte de libertades de las mujeres”.

Tomado de: Pikara Magazine

Leer más

Por José Blanco

Por José Blanco  Por María de los Ángeles Fernández & Andrea Liba

Por María de los Ángeles Fernández & Andrea Liba