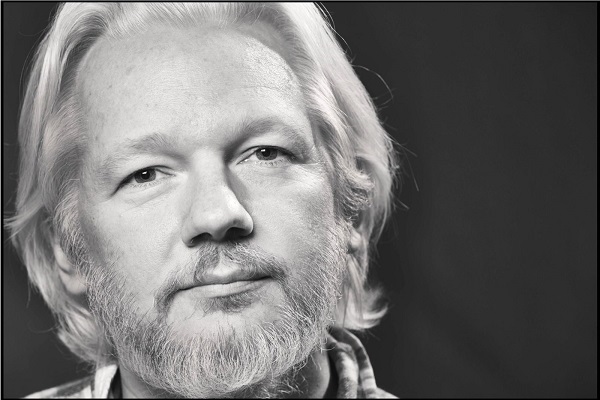

Víctor Fowler. Poeta, ensayista, crítico e investigador cubano. (La Habana, 1960).

Por Octavio Fraga Guerra @CineReverso

Es difícil enmarcar a un intelectual que apunta a ocuparse de las escrituras de un amplio diapasón de temas sustantivos. Es también, misión imposible afincarlo en los estrechos marcos de teorías inocuas, esas que descansan en baldas ancladas en los vórtices de la nada, dispuestas a legitimar la “filosofía” del menor esfuerzo y el trazo apurado. ¿Es pertinente poner en moldes los tesones de un hombre que apuesta por los pilares del pensamiento moral?

Enumerar los oficios que desarrolla mi entrevistado resuelve, en parte, la vistosidad del mapa intelectual que le distingue. Y, por otra parte, permite cartografiar la complejidad de sus empeños y las ganas de hacer de quién ha entregado mucho. Pero, claro está, no le basta.

Poeta, ensayista, crítico, columnista y escritor, entre otros deberes no reseñados en publicaciones y notas de un libro, a Víctor Fowler se le acaba de conceder, con total justeza, el Premio de Periodismo Cultural José Antonio Fernández de Castro (2023), que otorga el Ministerio de Cultura de Cuba. Entonces, se impone hacer recuento de su labor, de sus más descollantes resultados, a sabiendas de que con el tiempo habrá que sumar otros.

Este cubano forma parte de los que andan inquietos por la vida, de los que el tiempo no le alcanza. A fin de cuentas, todo queda en un suspiro que se diluye en los quebraderos del mar.

Se graduó en 1987 como Licenciado en Lengua y Literatura Española en el Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, pero no le fue suficiente. Tampoco, trabajar en el Programa Nacional de Lectura de la Biblioteca Nacional José Martí o asumir la dirección de publicaciones de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, donde dirigió la revista digital Miradas.

Son también elegidos trazos de sus empeños, donde el lirismo y la metáfora cobran sentido para su vida, haber escrito más de una docena de poemarios acogidos por las editoriales Extramuros, Letras Cubana, Editora Abril, Ediciones Unión o Ediciones Matanzas.

Compulsar ideas, desanudar reflexiones y, lo más importante, avistar los horizontes imperceptibles que nos aguardan, resueltos con lúcida prosa para entendernos como nación, incluyen los cometidos y las escrituras de Víctor Fowler.

Todo este capital habita en papel impreso, en sus ensayos La Maldición. Una historia del placer como conquista (Editorial Letras Cubanas, 1998); Rupturas y homenajes (Ediciones Unión, 1998); La lectura, ese poliedro (Biblioteca Nacional José Martí, 2000); Historias del cuerpo (Editorial Letras Cubanas, 2001); Paseos corporales y de escritura (Editorial Letras Cubanas, 2013) y Caminos nuevos (Letras Cubanas, 2019), al que se le otorgó el Premio de la Crítica 2022. También, en plurales publicaciones periódicas.

Ante la urgencia de atrapar sus palabras en unas pocas cuartillas y, contribuir a su justa visibilidad como hombre de ideas, en medio de tanta frivolidad y palabras huecas que nos acechan, comparto las reflexiones de un colega, al que me une, entre otros asuntos, las letras sobre lo más sustantivo y auténtico del cine.

—Poeta, ensayista, periodista. ¿Solventas esas dispares escrituras, desde una idea planificada o te aflora lo espontáneo como acto de legítima creación?

—Poeta, ensayista, periodista. ¿Solventas esas dispares escrituras, desde una idea planificada o te aflora lo espontáneo como acto de legítima creación?

—Creo que de forma mezclada. El ensayismo exige una perseverancia dura, como la de corredores de larga distancia que a diario se entrenan (hace poco vi un documental al respecto) en las condiciones más duras. En mi caso, se trata de los centenares y, a veces, miles de páginas que debo revisar y leer para escribir un texto. Comprar, comprobar, analizar, marcar, extraer, tachar, seleccionar, conectar… es un esfuerzo enorme y agotador; aunque, a decir verdad, también alegre, divertido, en cada nuevo descubrimiento que uno mismo va haciendo al mismo tiempo que avanza la escritura. La poesía, por su parte, unifica el arrebato con cierto diseño. Lo primero es una especie de disparo hacia la emoción y con ello me refiero al momento en el cual una imagen, una frase, una sonoridad o sensación provocan ese extraño cortocircuito inicial, seminal, para el poema); lo otro, la angustia del diseño, corresponde a las horas, días, semanas —en ocasiones se puede demorar años— en los que ese pequeño elemento original se instala en el cerebro y allí te acosa, persigue, reaparece en los momentos más inesperados, abruma y exige diseño, proyecto, plan y solución.

“Es increíble, cuando se observa de lejos, todo lo que hacemos (¡a la misma vez!) para la escritura del poema, pues tenemos que “resolver” problemas de sonoridad, sintaxis, significado de las palabras, organización estrófica, relaciones con el entorno inmediato, con la tradición nacional, el ámbito de la lengua y con la literatura universal.

“Dejé para el final el periodismo para destacar que aquí se agrega, a todo lo que antes señalé, la tremenda tensión dialéctica que impone la inspiración que ya sabemos, la obsesión que persigue, el sufrimiento para encontrar la estructura adecuada al contenido que se desea expresar, más la obligación de no sobrepasar la cantidad de líneas que nos fueron asignadas y el dictado (verdadera hacha sobre la cabeza) de la fecha de cierre. Para colmo, mientras mayor alcance se proponga periodista y periódico, más exigencia habrá en cuanto al uso de lenguajes altamente comunicativos a la vez que la intención de compartir y movilizar ideas socialmente significativas.

“En mi caso, lo mismo se alternan que se entrecruzan; al menos, eso quisiera”.

—¿De cuáles zonas del escenario cultural cubano te nutres más para el ejercicio periodístico? ¿Por qué?

—Esa pregunta es difícil porque me fascina todo o, en general, la dinámica de los procesos culturales en toda su extensión; dicho de otra forma, lo mismo las particularidades de “hechura” de una película, cuadro o libro que los flujos y fuerzas que modelan el consumo o la interpretación. Amo la capacidad creativa humana, en el campo cultural en este caso (y toda creación, uso, adaptación, consumo) es hecho de carácter cultural. Creo que mis preguntas de siempre son: ¿por qué? ¿cómo? ¿para qué? ¿en beneficio de quién? ¿con qué intención? ¿qué no podemos ver? ¿qué se oculta detrás de lo evidente? ¿cómo son establecidas las conexiones?

—¿Qué tiempo le reservas a la lectura? ¿Cómo construyes tus prioridades de este capítulo y hacia donde apuntas con esa praxis?

—¿Qué tiempo le reservas a la lectura? ¿Cómo construyes tus prioridades de este capítulo y hacia donde apuntas con esa praxis?

—Leo en cantidades demoledoras y apabullantes. Sobre temas tan diversos que apenas consigo definir cuáles. Tal vez debo destacar la teoría literaria y, en general, del arte y la cultura; el cine; la poesía y la narrativa. En los tres a cuatro idiomas en los que puedo, con mejor o regular aprovechamiento; a veces utilizando servicios de traducción, que los hay gratuitos para suerte de gente como yo, y hasta imaginando las palabras. De lugares abiertos y transparentes; o de vericuetos bien enrevesados de la red global. Me suelen sorprender altísimas horas de la madrugada bien sea leyendo o intentando descargar algún texto para revisarlo más tarde; de hecho, ha habido ocasiones en las que la evidencia de claridad me indica que amaneció y allí estoy, en mi pequeña atalaya. Así mismo, no son pocas las ocasiones en las que tanto intento hacer que el agotamiento se encarga de vencer y termino, como decimos los cubanos, completamente “derrengado” en el sillón o con la cabeza encima del teclado de la laptop.

—En tus trabajos ensayísticos y del periodismo se avistan los pilares de la poesía. ¿Compartes esta mirada o padezco de daltonismo literario?

—La poesía cruza y permea todo. Allí se funden la interrogación por la verdad y la búsqueda de la belleza. Es tan difícil, bajo estos presupuestos, comenzar un texto como concluirlo en un fin que —en esencia— nos invita a una apertura: el viaje hacia el interior del conocimiento. Por cierto que, nunca acabado.

—Como necesaria practica social y cultural, la lectura ha ocupado recicladas líneas de tu labor intelectual. Sobre esta permanente urgencia, ¿cuál es el horizonte que no podemos perder?

—Leer ha sido una de mis formas favoritas para entregar y recibir amor. Gracias a la lectura he recorrido lugares imposibles y mágicos, reales o imaginarios; interactuado con grandes personajes y sus historias, los he escuchado, visto, casi que estado “ahí”. Pero también he podido conocer, evaluar, enjuiciar, integrar a mi quehacer y conceptos sentimientos, posiciones, enseñanzas, valores. La lectura ha sido mi gran acompañante, de horas mejores o peores, de lo alto y lo bajo.

“Para colmo, me tocó trabajar —durante años— como especialista del Programa Nacional de la Lectura, carne de mi carne, y entonces me atrevo a decir que si hay algún horizonte que no podemos perder es aquel que aparece cuando la lectura es juego, descubrimiento, alegría, búsqueda, voluntad de diálogo, confirmación de la raíz y salto en dirección al mundo. Refinamiento del lenguaje y de las ideas. Reproducción y producción de belleza. Más y siempre más”.

—Se estila organizar el periodismo por zonas temáticas. ¿Compartes estas fragmentaciones? ¿Por qué?

—Se estila organizar el periodismo por zonas temáticas. ¿Compartes estas fragmentaciones? ¿Por qué?

—Las comparto y las departo: manera esta de responder(lo) en serio y en broma. Un periodista puede tener su punto fuerte en un área determinada (por ejemplo, el periodismo deportivo). Imaginemos que hace una tremenda presentación —llena de emociones, conocimiento técnico y proposiciones creativas— acerca de un gran partido (de pelota, fútbol, voleibol, competencia de atletismo o gimnástica, etc.)

“¿Prestaron atención a que dije “conocimiento técnico”? Cuando se trabaja a primer nivel, ¿de qué otra manera obtenerlo, sino mediante el empleo de centenares de horas en la recopilación de informaciones, el rastreo y depuración de archivos (de texto, audio o audiovisuales), el establecimiento de redes de contacto con colegas del más alto grado de reconocimiento? En este sentido, en tanto crezca el grado de profesionalización, entonces va a ser más visible una suerte de división en parcelas (temáticas) para la profesión periodística.

“En paralelo a ello, la condición transversal de numerosos temas hará que sea posible —a lo largo de campos diversos— generar escritura a propósito de problemas que, de una u otra forma, se manifiestan en todos; ello obliga, sin duda, a una muy sólida formación y al procesamiento de cantidades muy grandes de información que, además, tendrá que provenir de diferentes fuentes y campos. Transformar dicho proceso de investigación y filtraje en textos de valor periodístico es ya un tremendo desafío.

“Ahora, en un tercer lugar estará el trabajo de aquellos pocos que lo mismo pueden desarrollar su trabajo en terrenos de estricto análisis del espacio político internacional que a propósito de procesos culturales del país (por ejemplo, la necesidad de avanzar hacia mejores versiones de los carnavales habaneros) o consiguen centrar atención en la estructura de la más reciente de nuestras telenovelas. Respeto y celebro esa tremenda amplitud de intervenciones posibles, a la que considero en una especie de escalón privilegiado”.

—¿Cómo dibujarías los roles y cometidos sociales de un periodista que aborda la cultura artística y literaria?

—A mi entender, un periodista que aborda la cultura artística y literaria es: a) un intérprete de los procesos del arte y la cultura, en todas sus dimensiones, en el país donde vive; b) un traductor e introductor de los principales logros y flujos del arte y la cultura que lo rodea en los ámbitos regional, de la lengua, de la geografía política a la que pertenece dentro de las escalas planetarias y a nivel global; c) una figura de diálogo, suerte de conector para los públicos nacionales (comprobados o posibles).

“Esta conexión, en primer lugar, se verifica en el encuentro de las directivas, lineamientos, proposiciones, diseños, aplicaciones, logros o errores de las políticas culturales dentro del país. En paralelo, cosa que interpreto como una especie de variedad en esto de elegir primeros lugares, los roles y cometidos sociales del periodista igualmente se manifiestan cuando —en un abanico que abarca desde la defensa airada hasta la interpretación sesuda— le toca trasladar, comentar, explicar, experiencias de otros mundos e insertarlas en el propio o proceder en dirección contraria.

“El periodismo traslada al texto realidades y esperanzas, verdades, sueños, opiniones críticas y logros. Todo, todo”.

—¿Hay periodistas en tu familia?

—Si bien en mi familia destacan los maestros de escuela y los zapateros, también los hubo con profesión periodística entre los más cercanos. Una prima de mi madre —lo cual, dentro del modelo familiar “de antes”, la convertía en más o menos mi tía-abuela, por tener mayor edad que mi madre— se casó con el periodista Tomás Borroto Mora, quien trabajó para el periódico Hoy y más llegó a ser, si no recuerdo mal, jefe de redacción en Radio Reloj; de él es la página, mil veces vista, en la que se anuncia que el líder azucarero Jesús Menéndez fue asesinado. Allí, en esa casa (que estaba en la esquina de la mía), aprendí a leer y escribir, además de la aritmética básica y tal cosa me permitió (no sé si ello se puede hoy), hacer exámenes de fin de curso y “saltar” desde el pre-escolar hasta el segundo grado. Además de ello, Alejandrino, uno de los hermanos de Tomás, fungió como Secretario de redacción de una revista hoy día olvidada que llevaba por título (como toda una declaración acerca de la esencia de la profesión que dignificaba), nada menos que “Medicina y Cultura”. Más en el borde exterior de las influencias se encontraba el cuñado de mi prima Luz María, hija de Tomás, nada menos que Rosendo Gutiérrez Román, director durante años del semanario Palante. Eso es parte del ambiente en el que crecí y, en consecuencia, de los quehaceres que vi y los temas que, a mí alrededor, escuchaba desde niño.

—Has estado enrolado en varios proyectos editoriales. ¿Cuáles son los que más satisfacciones te han proporcionado?

—Has estado enrolado en varios proyectos editoriales. ¿Cuáles son los que más satisfacciones te han proporcionado?

—De los proyectos editoriales en los que participé me complace destacar cuatro. Junto con el poeta Omar Pérez López (además, traductor, ensayista y periodista), encabecé (a fines de los 80, del pasado siglo) la nave de Naranja Dulce, entonces Suplemento Cultural del mensuario El Caimán Barbudo. Dirigí la Revista Miradas, de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en su época digital. Más tarde, concebí y di nacimiento a la Revista de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano (esta, también en versión electrónica) y, finalmente, también me tocó ser parte de quienes condujeron los primeros momentos de la Revista EnVivo, del ICRT.

—¿Qué experiencias te dejó dirigir la revista Miradas, de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños?

—Para empezar, fue un desafío enorme; basta recordar que, pocos años antes, en época de menos dificultades para la impresión en papel, la revista había sido dirigida por Ambrosio Fornet. Señalo siempre como la gran figura de la Miradas digital a Julio García Espinosa, quien me apoyó en cada segundo de realización de esta que nos propusimos. Por lo demás, como siempre hago cuando me toca hablar de esta revista, tengo que poner en primer plano el extraordinario empeño y amor que, para ello, pusieron los miembros de mi entonces equipo: Dean Luis Reyes y Joel del Río, quien escribían, traducían y pensaban la publicación junto conmigo; nuestra más que mecanógrafa estelar, Teresa Díaz; así como el informático Mario Mayor. Sin eso, presidido por los interminables diálogos y aprendizajes con Julio, no hubiese habido revista.

“De esta forma, la primera experiencia sería la del amor al cine y la del trabajo en equipo. Junto a eso, la idea, necesidad, convicción y voluntad de que el cine (más bien, la producción y los problemas de la representación audiovisual) están profundamente imbricados con las identidades nacionales y grupales, los proyectos políticos, las luchas de los sujetos por el alcance de la igualdad real. Esto implica que lo están con los pasados y su comprensión, en las diversas culturas, así como con los caminos presentes y futuros de ciudadanos, estamentos, países y regiones. Investigamos y conectamos con cinematografías, autores y críticos de países que nos ayudaron a conformar un espectacular mapa de la producción contemporánea. Allí está la docena de números de la revista que alcanzamos a publicar.

“Además de ello, el concepto de “cine” que allí defendimos incluyó tanto la producción “de industria” como la experimental; lo hecho para ser visto en salas de exhibición y las producciones televisivas; el cine y la televisión; la animación, el documental y la ficción; el acercamiento a los oficios, al análisis institucional y de los consumos; pero también —a tono con lo experimental— nos propusimos explorar bordes de la imagen, como lo pertinente a la representación digital, los videojuegos, etc.”.

—Te propongo listar las urgencias del vasto campo de la política cultural de la Revolución Cubana. De todas ellas ¿Cuáles apuntan a ser tus prioridades?

—Identificación, promoción y desarrollo del talento de (y en) espacios vulnerables y desfavorecidos; muy en especial en las denominadas comunidades en transformación. Promoción del talento y las obras de creadores del arte, la literatura y cultura nuestra en el mundo. Conocimiento de obras, personalidades creadoras y corrientes artístico-literarias y culturales de países del circuito del alto desarrollo primer mundista. Conocimiento de obras, personalidades creadoras y corrientes artístico-literarias y culturales de países del circuito (en todas sus variantes posibles) del sub-desarrollo. Fortalecimiento de la identidad nacional, los ideales de independencia, el impulso hacia el desarrollo, los proyectos de justicia social de la revolución cubana y su esencia solidaria e internacionalista en la arena global. Introducción de la más profunda cientificidad en la dirección, control, análisis y toma de decisiones a propósito de los procesos culturales en el país. Voluntad de satisfacer las demandas de los públicos y enriquecer sus opciones de esparcimiento, aprendizaje y, en general, consumo cultural. Reconocer el sacrificio de las generaciones mayores y escuchar y abrir espacios de participación a las más jóvenes.

“Si tuviese que retirar alguna, la verdad que no sabría cual; de modo que pido excusas, pero es que siento que hay que hacerlo todo y con la misma fuerza: a la vez”.

—En la geografía cultural cubana habitan esenciales narrativas, relatos, gestas y personajes que nos engrandecen como nación, pero muchas de ellas son socializadas con “socorridas” etiquetas. ¿Qué variables impulsan esta indeseada aritmética? ¿Cómo torcer esta cuadratura simplificadora de la comunicación social?

—Los problemas de comunicación social que mencionas son tan evidentes y están tan ahí (es decir, son tan visibles y palpables) que la única forma de cambiarlos, mejorarlos o superarlos es hacerlo. La vaciedad retórica, las arquitecturas formulaicas, la vaciedad de los triunfalismos, la combinación de incultura y sobreideologización no pueden ser reparadas ni maquilladas (para que luzcan mejor), sino que sólo admiten su eliminación: su sustitución por los quehaceres y reglas de un orden creativo nuevo fundando en la búsqueda y representación de la verdad.

“Ahora, una verdad radical, que esquive y se oponga a toda manipulación e instrumentalización que aligere el contenido, y que profundice en las opciones emancipatorias del sujeto humano”.

—Los comportamientos racistas anclados en la sociedad cubana, son también parte de tus urgidas preocupaciones. ¿Cómo ha de evolucionar el relato periodístico contemporáneo para responder, con certeza y lucidez cultural, a estos comportamientos execrables?

—Según veo, esa evolución no puede sino verse traducida en conocimiento cada vez más profundo de las diversas formas de la presencia del racismo; conocimiento de la Historia y de la teoría, pero en compañía al conocimiento y expresión, en el texto, de lo que a diario sucede a nuestro alrededor con los temas de racismo y discriminación: en el país nuestro y en el mundo.

“O sea, la presencia de cualquier caso que podamos calificar como racista —justo por lo execrable— es buen ejemplo de algunos de los momentos que merecen ser esperados del mejor periodismo: a) reflejo, noticia, información acerca del acontecimiento; b) análisis profundo de lo sucedido, con uso de fuentes confiables y de alto valor; c) toma de posición ante el asunto; d) exploración y/o propuesta de caminos para la no-repetición del hecho o para su superación; e) revisión periódica del estado del hecho o ambiente donde tuvo lugar el hecho que convocó la intervención periodística”.

—En el Diccionario de conceptos de Alejo Carpentier, preparado por ti y Carmen Berenguer, el adjetivo aparece en el primer pliego. Te lo recuerdo: “Algo más que aconsejaría siempre a los jóvenes escritores: cuidado con el adjetivo, son las arrugas del idioma. Lo que más envejece es el adjetivo, hasta el punto, que ciertos tránsitos de la literatura se caracterizan por una utilería de adjetivos, un almacén de adjetivos…”. Esta tesis, de este cubanísimo, entronca con la práctica periodística. ¿Habitan en el periodismo cultural cubano actual una amalgama de adjetivos que parecen más adorno que esencias? Si estás de acuerdo con esta interrogación, ¿qué variables sustentan este dibujado escenario?

—En el Diccionario de conceptos de Alejo Carpentier, preparado por ti y Carmen Berenguer, el adjetivo aparece en el primer pliego. Te lo recuerdo: “Algo más que aconsejaría siempre a los jóvenes escritores: cuidado con el adjetivo, son las arrugas del idioma. Lo que más envejece es el adjetivo, hasta el punto, que ciertos tránsitos de la literatura se caracterizan por una utilería de adjetivos, un almacén de adjetivos…”. Esta tesis, de este cubanísimo, entronca con la práctica periodística. ¿Habitan en el periodismo cultural cubano actual una amalgama de adjetivos que parecen más adorno que esencias? Si estás de acuerdo con esta interrogación, ¿qué variables sustentan este dibujado escenario?

—El adjetivo es un instrumento hermoso para el idioma. De una parte, contribuye a mostrar la complejidad de un panorama o problema, ya que enseña grados y niveles, claridades o sombras, solidez o fragilidad. El adjetivo puede, desde esa óptica, otorgar a los textos una especial riqueza y atractivo. Del otro lado, cosa esta típica y real marca de identidad del triunfalismo, el adjetivo se acumula en pirámides gigantescas y abrumadoras para decir(nos) nada; es un conjunto vacío, uno de los vehículos favoritos de las peores retóricas. Todo depende del fondo y la intención.

—Con Minidiccionario del mundo de hoy, arropada en el diario Granma, apuntas hacia un amplio campo de tópicos. ¿Tienes reservada una batería de asuntos para este espacio? ¿Qué puntos de mira persigues con estas líneas resueltas con variados acentos?

—Con el Mini-diccionario, tal como avisa la coda (del mundo de hoy), intento aproximarme a conceptos que, en la medida que se vayan sumando, deben operar como herramientas para “desarmar” la realidad que nos rodea y avanzar en su comprensión. Tengo, sí, decenas de tópicos que me gustaría desarrollar y es terrible el compromiso. Primero, porque sólo dispongo de unas cuarenta líneas en Arial 14 para presentar, de manera comprensible y que invite al lector a seguir su propio camino de conocimiento, un tema. Segundo, porque —para poder hacer esto con profesionalidad y respeto— debo en ocasiones revisar no menos de una decena de textos; es decir, ha habido veces de casi dos centenares de páginas para hallar la cita exacta o el matiz que justifica la idea. O sea, no sólo debo leer, sino encontrar esos textos que, junto con el ser muy actuales, deben de responder a un reconocido primer nivel académico-profesional. Cuarto, porque el espectro temático a incluir es apabullante; suerte que no se trata de una tortura que estoy obligado a cumplir, sino que, en el camino, aprendo y disfruto. Quinto, porque en cada caso trato de colocar debajo una bibliografía (por desgracia, no hay espacio para reproducirla en la versión impresa del periódico, sino sólo en la digital) actualizada para quienes quisieran ir más lejos que la breve conceptualización que ofrezco. Sexto, porque también es presentada una lista de términos relacionados con el que es objeto de análisis en cuestión; de esa manera, es de esperar que —al servicio de esas lecturas del presente— se vaya formando un tejido conceptual entre los lectores.

—Con Una aventura en Harvard, 1900: Los maestros cubanos, que encabeza tu libro: Caminos nuevos (Editorial Letras Cubanas, 2019), retratas los antecedentes de sucesivas administraciones de los EE.UU. en hacer una labor de zapa ideológica contra los pilares que nos distinguen. Poniendo este cuadro en la contemporaneidad ¿Qué falta por hacer, en nuestro periodismo cultural, para socializar nuestro capital simbólico ante permanentes arremetidas que laceran los cimientos de la nación?

—Pregunta difícil y con aristas múltiples. Pero ya que responder toca, me atrevo a decir que nada es más importante que estudiar, analizar, descomponer la composición de esas “permanentes arremetidas” y entonces, desde allí, con esa pasión de ciencia, preparar y circular las respuestas e intervenciones adecuadas al efecto.

“Dado que, en cualquier situación, experimento descontento cuando se imponen tendencias que privilegian los comportamientos reactivos, creo que debo explicar que prefiero y celebro aquellas intervenciones que se proponen ir mucho más allá que el desafío; esto es, ser creativo, plantar bandera, proponer, apropiarse de lenguajes, modificarlos, inventarlos.

“Ahora, sólo se puede combinar invención con identidad cuando hay un conocimiento amplio de las mejores creaciones de la cultura universal en toda sus épocas, geografías, amplitud temática y, en general extensión, junto con un conocimiento e identificación tales con la raíces culturales del país, al punto de que el mantenimiento de su soberanía e independencia se han tornado parte de la identidad misma que se reivindica.

“Sólo el amor al conocimiento y a la más radical justicia pueden animarlo”.

Leer más